Je parle ici de b, d, g

intervocaliques (

Presque tous les linguistes considèrent que les consonnes

Par exemple, Jules Ronjat écrit :

(GIPPM-2:97) "la spirantisation des

Autre exemple, François de La Chaussée :

(IPHAF:45) "(...) d'une

Il faut remarquer que pour le grec classique, des spécialistes emploient le même raisonnement :

(PHMGA:55-56) : "La dentale d et la

"gutturale" g avaient une occlusion plus vigoureuse que la

labiale b, articulée lèvre contre lèvre ; elles sont demeurées

occlusives en

F. de La Chaussée accorde une prononciation

(IPHAF:55) "bien que la

graphie ne le note pas, le g est spirant (

Voir augŭstŭs

ci-dessous. Cependant, comme le dit l'auteur, il s'agit de

proparoxytons, et de ce fait g est dans une syllabe atone.

Cela a pu précipiter son amuïssement ; une différence de prononciation

entre sarcophagus et a(u)gustus n'est alors plus

nécessaire.

Je présente ici le scénario adopté préférentiellement dans le site,

mais rien n'est certain.

Récemment, le scénario classique ci-dessus a été inversé par Xavier

Gouvert ("Les

Dans sa conception, les linguistes ont été abusés par la graphie latine

qui ne distinguait pas b, d, g

initiaux de b, d, g

Cependant l'auteur n'est pas clair sur la notion de consonne

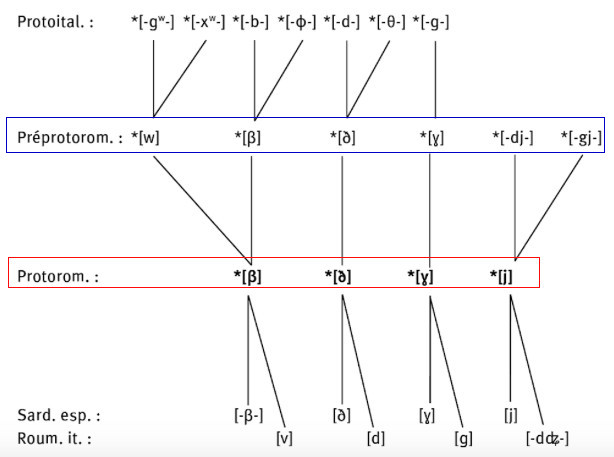

Origine préprotoromane des spirantes

romanes, d'après Xavier Gouvert (PPDP:44). Ce schéma est une proposition de la

généalogie des

Le témoignage de Priscien ci-dessous n'est pas d'une grande utilité pour connaître la véritable nature de b, d, g latins, mais il mérite quand même d'être signalé, d'abord car tout témoignage antique est précieux et doit être analysé.

Priscien (ii. 20. 9 ff. K.) Inter C sine aspiratione et cum aspiratione est G, inter T quoque et TH est D, et inter P et PH sive F est B. Sunt igitur hae tres, hoc est B, D, G, mediæ, quae nec penitus carent aspiratione nec eam plenam possident.

"Entre C

Commentaire : Apparemment Priscien reprend une classification des lettres grecques (par exemple γ est entre χ et κ) (PGL:93), et cela n'apporte pas vraiment d'information sur la prononciation de b, g, d latins.

Étudier aussi Térencien !

X. Gouvert présente plusieurs avantages à ce scénario.

- (PPDP:40) L'ancien scénario de spirantisations

sucessives de b, g, d

s'étalant du Ier siècle avant J.-C. au VIe siècle

après J.-C. est paradoxal : "D'un point de vue fonctionnel, il est de

règle qu'un changement de mode d'articulation affecte indistinctement et

simultanément toutes les consonnes de la même série. (...) De ce fait,

on conçoit mal sur le plan phonétique et/ou phonologique, ce qui aurait

pu permettre la spirantisation de *[b] (dans caballus)

sans entraîner mécaniquement celle de *[d] (dans nodum)

et de *[g] (dans augustum)."

- (PPDP:44) L'ancien scénario suppose une

spirantisation de g et d postérieure à la fragmentation de

la

- Le nouveau scénario est une bonne manière d'expliquer la non-convergence

de

t et d

latins en occitan et dans les langues ibériques.

- Enfin, il n'existe pratiquement aucune "spirantisation" de b,

d, g à l'initiale,

alors qu'il y a des sonorisations

de k, (p, t) : cela

appuie l'idée qu'il n'y a pas eu de spirantisations, mais seulement des

sonorisations. En "préprotoroman", b,

d, g intervocaliques étaient déjà spirantisés alors qu'à

l'initiale, ils étaient prononcés /b/, /d/, /g/, et ils continuent à

être prononcés ainsi dans les langues romanes. S'il y avait eu des

spirantisations à l'intervocalique, une partie des b

à l'initiale auraient dû être spirantisés en raison de leur position

Cependant, certains indices montrent que des spirantisations à

l'initiale ont bien eu lieu en latin, voir notamment ci-dessous spirantisations

anciennes de

À l'intervocalique, comme expliqué ci-dessus,

classiquement on considérait que la consonne b

était prononcée comme en français puis qu'elle se

spirantisait en /

Mais ce scénario est remis en question par X. Gouvert (PPDP:38-49), qui

propose une prononciation /

Ce scénario résout plusieurs problèmes, et c'est celui qui est préféré dans le site.

Donc :

- en position intervocalique (

Donc on aurait dans les

- en position initiale ou post-consonantique

(

Pour certains mots, les témoignages écrits montrent une hésitation

entre b et f

intervocaliques, par exemple : sībĭlāre

/ sīfĭlāre "siffler". Voir à l'étude de f

: hésitation

b / f. Je pense que cette

hésitation provient de l'ascendance de b

ci-dessus : convergence de /b/ et

de /

(DHANJ:157-159)

La consonne grecque β a connu trois prononciations au cours du temps :

● /b/ à l'époque classique ;

● /

(DHANJ:158) "En faisant abstraction de certaines

particularités dialectales, c'est aux premiers siècles après J.-C. que

le β est devenu une

● /v/ probablement à partir du IVe siècle après J.-C. (et il conserve cette valeur /v/ en grec moderne).

En

En position post-consonantique, quelques exceptions existent : verbam

> fr "verve", verbena

> fr "verveine", AO

vervena / verbena (voir

ci-dessous b après consonne).

|

latin

|

|

occitan

|

| b- | b- | |

| bācă(m) |

baga "baie (fruit)" | |

| bassŭ(m) |

bas "bas" |

|

| bĕllŭ(m) |

bèu "beau" |

|

| bĕnĕ |

bèn "bien" |

|

| bŭllīrĕ |

bolir "bouillir" |

|

| bl- |

bl- |

|

| blæsŭ(m) |

AO

bl |

|

| blandīrī |

AO blandir "courtiser" | |

| blasphēmārĕ |

blasmar "blâmer" |

|

| blĭtŭ(m) |

blet "betterave" |

|

| br- |

br- |

|

| brāchĭŭ(m) |

braç "bras" |

|

| brancă(m) |

branca "branche" |

|

| brĕvĕ(m) |

brèu "bref" |

|

| Brĭttānĭă(m) |

Bretanha "Bretagne" |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de b, bl, br

initiaux.

Le b initial (

Ci-dessous, certaines inscriptions latines antiques attestent d'une confusion de b et v initiaux après des mots se terminant par une voyelle. Cela indique très probablement une spirantisation de b initial, en même temps qu'une évolution /w/ > /β/ à l'initiale.

● v- est écrit à la place de b- après mot se terminant par une voyelle (CIL in

- habe vene valeas (pour ave bene valeas).

● b- est écrit à la place de v- après mot se terminant par une voyelle (CIL in

- a bobis (pour a vobis) ;

- qui bixit (pour qui vixit).

Cependant il faut bien constater qu'aujourd'hui, l'italien, l'occitan,

le français, respectent le

Dans la grande majorité des cas, b après consonne évolue en /b/ et non en /v/.

Dans quelques rares cas, rb > rv

(verbŭm > fr "verve", verbēnăm

> AO

vervena / verbena,

"verveine". Voir la discussion dans cŏrvŭs > cŏrbŭs.

|

latin

|

|

occitan

|

| - |

- - |

|

| albă(m) |

alba > auba "aube" |

|

| Ambarrĭŭs

+ -ācŭm > Ambarrĭācŭm |

Ambeirac "Ambeyrac" (12), Ambérieux (01,

69)... ( |

|

| ambō

+ dŭŏs |

AO

ambed |

|

| cambă(m) / gambă(m) |

camba / gamba "jambe" |

|

| carbōnĕ(m) |

carbon "charbon" |

|

| cŏrbĕ(m) |

AO

c |

|

| Narbōnĕ(m) |

Narbona "Narbonne" |

|

| sămbūcŭ(m) (voir variante săbūcŭ(m) ci-dessous) |

sambuc "sureau" |

|

| -rb- (évolution rare) |

-rv- | |

| verbēnă(m) | AO vervena / verbena "verveine" | |

| verbu(m) |

niç vèrva

/ AO

v |

|

| - (voir aussi épenthèse de b) |

- |

|

| ambŭlārĕ |

AO

amblar "aller à

l'amble" (et peut-être anar "aller") |

|

| - (voir aussi épenthèse de b) |

- |

|

| ŭmbră(m) |

ombra "ombre" |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de b, bl, br post-consonantiques.

Schéma général : (avec la valeur de b latin adoptée dans le site)

| Hors contact avec o,

u : Voir la carte 0561 "fève" de l'ALF (< lat făbăm) |

|

| b / |

v

/v/ à l'est, b /b/

à l'ouest (de l'Hérault et de la Lozère à la Gascogne) (carte ALF "fève") |

| u /w/ à l'intervocalique en Gascogne

(avec une variante / |

|

| -u /w/ en position

intervocalique devenue finale, dans tout le domaine occitan (trau < trăbĕm "poutre") (2) |

|

| En contact

avec o, u : |

|

| b / |

/ |

|

prŏbăt /prò |

|

| / |

|

|

prŏbăt /prò |

(1) En gascon, voir l'orthographe du même aboutissement pour v latin > u.

NOA, §24 : "Ainsi, lorsque le gascon prononce [w]

un <-v-> étymologique, issu d'un <b> latin, placé entre deux

voyelles, l'aranais notera <-u-> (par ex. haua

(fève), cantaua (je chantais),...). Ce choix fut

encouragé par J. Taupiac qui y voit le moyen de bien différencier un

<-v-> intervocalique, noté ici <-u->, du <-v->,

également intervocalique de alavetz (alors) ou de civilisacion

(civilisation),... mais prononcé dans ce cas [

(2) L'aboutissement trau < trăbĕm couvre le domaine occitan

depuis les vallées italiennes (ALF "poutre") jusqu'à Sauveterre-de-Béarn (

Par ailleurs la carte ALF "suif" (< sēbŭm) est disponible mais l'étymon latin avait deux formes : sēbŭm et sēvŭm, donc les descendants actuels peuvent provenir de l'une ou de l'autre, et de plus b ou v peuvent s'être amuïs en latin vulgaire.

Schéma général : (avec la valeur de d latin adoptée dans le site)

| Hors contact avec o,

u : |

/ b /b/ à l'ouest (de l'Hérault et de la Lozère à la Gascogne), u /w/ à l'intervocalique en Gascogne (avec une variante / |

| Voir carte0561 de l'ALF "fève" (făbăm /fa |

|

| / |

Détails :

À l'est du domaine d'oc, s'il n'est

pas en contact avec o, u, /

À l'ouest du domaine d'oc (de l'Hérault et la Lozère à la Gascogne), le "rafermissement articulatoire" est poussé jusqu'à /b/ (causes à rechercher).

En domaine gascon, /

Exemples :

|

latin

|

|

occitan

|

| -ba- | -va- /va/, /ba/... | |

| -ābăt (cantābăt) | -ava (cantava) "il chantait" | |

| ab antĕ > abantĕ | avant "avant" | |

| Căbellĭōnĕ(m) | Cavalhon "Cavaillon" | |

| căbăllŭ(m) | cavau (chivau) "cheval" | |

| făbă(m) | fava "fève" | |

| tăbānŭ(m) | tavan "taon" | |

| -bĕ- | -vè- /vè/, /bè/... | |

| cĕrĕbĕllŭm | cervèu "cerveau" |

|

| hībĕrnŭ(m) | ivèrn "hiver" |

|

| -bē-, -bĭ- |

-ve-

/vé/, /bé/... |

|

| dēbērĕ | dever "devoir" | |

| hăbēbāmŭs > hăbēāmŭs | aviam "nous avions" |

|

| hăbērĕ | aver "avoir" | |

|

-bī- |

-vi- /vi/, /bi/ |

|

| Savinhac (1) |

||

| En position finale (voir b, v parvenus en position finale) | ||

| -u |

||

| trăbĕ(m) |

trau "poutre" |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de -b- intervocalique au contact de a, e, i (devant a, e, i et hors contact avec o, u)

La consonne /

- à partir de /

- à partir de f primaire, qui

est rare, voir sonorisation

de

f.

Ainsi dans tout l'Empire Romain, à partir du Ier siècle

après J.-C., le destin de b

intervocalique et le destin de /

|

|

Ier siècle

|

|

IIIe siècle

|

Ve siècle

|

actuel

|

|

b

(*[ |

[ |

> |

[v] fava lavar devesa |

||

|

făbăm

|

|

||||

| v

(*[ |

|||||

|

lăvārĕ

|

|

|

|

|

|

|

f

(*[f]) dēfe(n)săm |

> |

||||

|

|

|

|

|

|

|

Convergence de b, v, f intervocaliques (hors contact avec o, u, où la consonne a tendance à s'amuïr)

Dans hăbēbās

ci-dessous, le schéma b-b

évolue en b-∅ (GIPPM-3:171). Je pense qu'il s'agit d'une

dissimilation de

hăbēbās > *habeas (> *habias... > aviás "tu avais")

Voir aussi ci-dessous : vĭbrārĕ > vīrārĕ.

Voir aussi vībŭrnŭm / vībŭrnăm > fr viorne ; March viorno ; piém viurn, viurna ; esp viorna ; cal vugurnu montre sans doute un g épenthique (ci-dessus) (variantes provenant de FEW 14:406a)..

Schéma général : (avec la valeur de b latin adoptée dans le site)

| En contact avec o, u : | / |

| prŏbăt

/prò |

|

| / |

|

| prŏbăt

/prò |

Détails :

Au contact de o,

u, la consonne /

(1) Parfois /

Je ne pense pas qu'on puisse distinguer les cas "b

est devant o, u" et "b

est après o, u", comme tente

de le faire pour la Gaule du nord F. de La Chaussée (juste ci-dessus).

Les formes recensées dans le tableau ci-dessous ne montrent pas cette

distinction. Je renvoie à la citation de Jules Ronjat (juste

ci-dessous).

(2) Parfois /

Je cite Jules Ronjat (GIPPM-2:116) pour le b

intervocalique : "Quant à l'effet d'une

Dans le tableau ci-dessous, les mots avòrta

"(il) avorte", evòri "ivoire",

avògol "aveugle" sont peut-être

des mots influencés par la voie savante car ils concernent des thèmes

relativement savants. Mais lavora

"il travaille, il laboure", nivol

"nuage" concernent des thèmes moins savants (la terminaison -ol

est discutée : savante ou populaire). Il me semble que

Exemples :

|

latin

|

|

occitan

|

|

|

|

|

|

-bŏ- |

-vò- |

|

| abŏrtăt |

AO a |

|

| ĕbŏrĕŭm | evòri "ivoire" (1) | |

| ab ŏcŭlis

> |

AO avògol

"aveugle" (2) |

|

|

|

|

|

| -bō-, -bŭ- |

-o- (-vo-) |

|

| ĕbŭlŭ(m) |

||

| lăbōrăt |

lavora (d, a),

laora, laura (l, niç)

"(il) travaille ; (il) laboure" |

|

| AO nivola,

niola, niula "nuage, brouillard" |

||

| nūbĭlŭ(m)

>

|

nivol, niu "nuage" |

|

| săbŭrră(m) |

saorra, saurra etc., AO sav |

|

| săbŭrrārĕ |

(saorrar), saurra "lester" |

|

| sŭbŭmbrārĕ (vers l'an 400) | ? sombrar , dér sombre |

|

| -bū- |

-u- (-vu-) |

|

| agut (pr) ; agut, avut, abut (l) ; augut (g, niç) ; auut (bord) ; ajut (quer) (3) | ||

| săbūcŭm (voir variante sămbūcŭm ci-dessus) (4) |

sahuc (g), sauuc (bord), saüc (l) ; sagut, chagut (g)... "sureau" (4) | |

|

-ŏb- |

-ò-

(-òv-) |

|

| prŏbăt | AO

pr |

|

| -ōb-, -ŭb- | -o- (-ov-) |

|

| gŭbĕrnŭ(m) | govèrn "gouvernement" |

|

|

|

AO roïlh, rovilh "rouille" | |

| sŭbĭndĕ | AO so |

|

| -ūb- |

-u- (-uv-) |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de -b- intervocalique au contact de o / u.

(1) ĕbŏrĕŭm > evòri : par

la voie demi-savante ; par la voie populaire, on aurait obtenu

(2) ab ŏcŭlis >

(3) pour

(4) săbūcŭm "sureau" a de

nombreux aboutissements dialectaux dans le domaine d'oc occidental (TDF)

mais ces aboutissements montrent que b

intervocalique s'est amuï, puis l'

(Je dois remanier cette partie !)

Le groupe -bl- n'est

Le -bl-

On trouve -bl-

(Il y a aussiTafel en allemand, hollandais... ; ces cas ne seront pas abordés ici).

|

latin

|

|

langues romanes

|

| > |

oc. taula |

|

| tăbŭlă(m) |

> |

it. tavola |

| > |

fr. table |

|

| > |

fr.po.

tavle |

Tableau. Les quatre types

d'aboutissements de tăbŭlăm dans les langues romanes.

|

latin

|

|

langues romanes

|

| > |

oc. -able

(lausable) |

|

| -ābĭlĕm

(laudābĭlĕm) |

> |

it. -evole

(lodevole), port. -ável (louvável) |

| > |

fr. -able (louable) |

|

| > |

fr.po.

-avle (agreavle) |

Tableau. Les quatre types

d'aboutissements de -ābĭlĕm dans les langues romanes (il est

possible que -bĭlĕm soit

apparenté à -bŭlŭm : CNRTL "-able", cela pourrait expliquer it. -vole

?)

(fr.po. : agreavle).

Occitan :

nībŭlŭm > nivol, niu

nībŭlăm > nivola, nieula,

nĕbŭlăm > nèbla, (nèpla), nevòla, nievòla, nèula

-ābĭlĕm > -able (sauf dĕbĭlĕm

> AO

dẹvol)

| > | tă |

> | /ta |

> | tawola |

taula [tawla] |

|

| > | tavola |

tavola (1) |

|||||

| > | /ta |

> | tabla |

table |

|||

| > | tavla |

tavle |

Tableau : les quatre scénarios d'évolution de tăbŭlă(m)

- évolution de type "table"

(français) :

Certains auteurs décrivent un un redoublement (

tăbŭlam (latin classique) > tabla (latin populaire) > tabbla (IIe et IIIe siècle) > tabla (après la 2e diphtongaison ou diphtongaison française, du VIe siècle, sinon on aurait eu "tèble") (PHF).

Pour (IPHAF:150) le scénario est différent :

tăbŭla(m) > (1) tă

(1) tăbŭla(m) > tă

(1 bis) C'est à ce stade que vers le début du IIIe siècle,

dans la Gaule du nord : è

(2) tă

(3) ta

- évolution de type taula

(occitan), taule, tôle (dialectes d'oïl) :

Selon GIPPM-2:218, pour l'occitan : « bl, br passent partout à [wl, wr] ».

Cependant de nombreuses variantes dialectales existent avec bl

ou br : sabla,

estable, labra... en regard de saula,

estaula, laura... Pour GIPPM-2 on aurait donc une simple

évolution bl > wl en

domaine occitan.

Mais avec l'étude de IPHAF:150, on peut proposer une étude plus fine.

À l'étape tă

- évolution de type tavle :

L'hypothèse proposée par l'IPHAF (p. 150) semble plus satisfaisante : la

datation relative de la spirantisation de b

par rapport à la

ebulum > e

tabula "table", sibilare "siffler", parabola "parole" (à continuer ici).

|

latin LPC

|

|

occitan

|

| -bra |

-ura (-bra) |

|

| labră(m) |

labra / laura |

|

| lībră(m) |

liura |

|

| -brĕ, -brŭ |

-bre (-ure) |

|

| alibrŭ(m) |

alibre "aube d'une roue de

moulin" |

|

| colŭbrĕ(m) |

colòbre "couleuvre" |

|

| Κύπρος

"Chypre" > *cŭbrŭ(m) (1) |

c |

|

| fabrŭ(m) |

fabre (g,

lim faure)

"forgeron" |

|

| fĕbrĕ(m) |

fèbre "fièvre" |

|

| lĭbrŭ(m)

(2) |

libre "livre" |

|

| -b |

-ure / -bre |

|

| cadavere(m) |

cadabre |

|

| scrīb(ĕ)rĕ |

escriure |

|

| -br- |

-r- |

|

| (dissimilation

de labiales) |

||

| vĭbrārĕ > *vībrārĕ (2) | virar |

|

Tableau ci-dessus : évolution de br intervocalique.

(1) Pour *cŭbrŭm "cuivre" : FEW 2:1615a (trad.all.) "L'AO coure (au lieu de *cobre) ne peut s'expliquer que si cŭprŭm était déjà parvenu sous la forme *cŭbrŭm dans le sud de la Gaule. L'évolution -pr- > -br- permet de déduire que le mot a été emprunté directement au grec (cf. pyxis > buxida [> "boîte"]). L'AO coure est ensuite devenu coire par dissimilation."

(2) Pour vĭbrārĕ > *vībrārĕ,

l'allongement du i se serait

réalisé par influence de lībrārĕ

"peser avec la balance" (CNRTL

"virer"). Je pense qu'on peut proposer (à plus forte raison) la même

explication pour lĭbrŭm > libre

"livre" (voir dans le tableau lībră

"livre romaine (poids))", alors que CNRTL

"livre" considère le mot comme un emprunt. Il faut aussi étudier

l'influence possible de lībĕr,

lībĕră, lībĕrŭm

"libre".

À l'intervocalique, comme expliqué ci-dessus,

classiquement on considérait que la consonne d

était prononcée comme en français puis qu'elle se

spirantisait en

Mais ce scénario est complètement remis en question par X. Gouvert (PPDP:38-49), qui

propose une prononciation /

C'est le scénario que j'adopte dans le

site : d intervocalique vaut /

Donc :

- en position intervocalique (

- en position initiale ou post-consonantique

(

Ci-dessous la confusion entre les caractères latins z (normalement prononcé /dz/) et d pourrait montrer que les deux consonnes sont voisines.

Prob,13: septizonium non septidonium "le bon mot est septizonium, pas septidonium"

Un septizonium est un type de monument, dont on trouve les trois orthographes septizonium, septidonium, septizodium. L'inscription septidonium se trouve notamment à Cincari en Tunisie. La forme originelle pourrait être en effet septizonium.

En

|

latin

|

|

occitan

|

| d- | d- | |

| dēbĭtŭ(m) |

deute "dette" |

|

| dĕcĕ(m) |

dètz "dix" |

|

| dĕntĕ(m) |

dènt "dent" |

|

| dīcĕrĕ |

dire "dire" |

|

| dŏnārĕ |

donar "donner" |

|

| dŭplŭ(m) |

doble "double" |

|

| dr- |

dr- |

|

| drăcōnĕ(m) |

dragon "dragon" |

|

| drăppŭ(m) |

drap "drap" |

|

| d |

dr- |

|

| dīrĕctŭ(m) |

drech "droit" |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de d, dr initiaux.

|

latin

|

|

occitan

|

| - |

- |

|

| cardōnĕ(m) |

cardon "chardon" |

|

| mandārĕ |

mandar "envoyer" |

|

| mĕrdă(m) |

mèrda "merde" |

|

| - |

- |

|

| gaul

-dūnŭm

"forteresse" Uxellodūnŭm "enceinte fortifiée" > Exoldunum (1) |

-dun Issodun (23), Issoudun (36) (1) |

|

| călĭdŭ(m) |

caud, AO caut

"chaud" |

|

| laridŭ(m) |

lard, AO lart

"lard" |

|

| - (voir aussi épenthèse de d) |

- |

|

| abscŏndĕrĕ |

escondre "cacher" |

|

| fĭndĕrĕ |

fendre "fendre" |

|

| pĕrdĕrĕ |

pèrdre "perdre" |

|

| prēndĕrĕ |

prendre "prendre" |

|

| tŏndĕrĕ |

tondre "tondre" |

|

| Vĭndască(m) |

Venasca "Venasque" (84) | |

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de d, dr post-consonantiques.

(1) Pour Uxellodūnŭm, voir TGF3:172 :

Issodun "Issoudun-Létrieix" (23) : XIIe siècle : Exolduni ;

Issoudun (36) : année 984 : Uxelodunum, année 1190 : Exoldunum.

Schéma général : (avec la valeur de d latin adoptée dans le site)

d /

d /

d

/

L'assibilation

de

d est typique de l'occitan (du moins d'une

grande partie sud du domaine d'oc)

En occitan, l'évolution générale d

/

Au contraire, en français, en espagnol et en catalan, /

En italien, /

En Aquitaine (façade atlantique : Gironde, Landes,

Pyrénées-Atlantiques, et Pyrénées jusqu'en Ariège, voir la carte1263 de

l'ALF "suer"), on a : d

> /d/. Ces régions ont sūdāre >

sudar

/suda/ et non susar.

Dans le scénario adopté dans

le site, ce /d/ est

Je remarque que ce /d/

rejoint l'évolution

bordelaise

tĭ, tĕ en hiatus > /d/

et l'évolution

bordelaise

ce, ci en position faible

> /d/. Avec la théorie de Jules Ronjat sur l'évolution générale

du d dans le domaine d'oc (-d- /d/ > /dz/ > /

Cet aboutissement aquitain /d/ est cohérent avec le durcissement

du

d devenu final :

- nōdŭm > not /n

- crūdŭm, crūdăm > crut /krut/, cruda "cru, crue".

Cela prouve que l'aboutissement /d/ a précédé les apocopes,

donc qu'il doit être antérieur aux VIIe, VIIIe

siècles.

Il est remarquable que la carte1263 de l'ALF donne /su

En région niçoise et à pla06, la même évolution que l'Aquitaine existe pour d latin intervocalique : d > /d/ (GIPPM-2:129).

La carte1263 de l'ALF "suer" < sūdāre

montre que pla06

dit sudar /suda/.

Sur un territoire plus large, on dit not

/n

En nord-occitan, souvent d > ∅. Pour le vivaro-alpin

nord, Jules Ronjat décrit ainsi cette zone d'amuïssement du -d-

latin (GIPPM-2:123) : Fontan (

À continuer : auvergnat, limousin.

Exemples :

Cădŭrcī

> Caors "Cahors" (

La Bredola

(année 1079) > La Breòla

"La Bréole" (

gaul

Eburodūnŭm

> Embrezun (SHon), Embrun/Ambrun

"Embrun" (

Tableau : devenir du -d- intervocalique.

(1) Pour l'élément gaul -dūnŭm,

la syncope a parfois entraîné une prononciation /d/ au contact d'une

consonne antécédente, ce qui explique par exemple la différence

d'aboutissement entre d'une part fr.pr. Inverdon

("Yverdon" Jur.suis.),

Averdon (

(2) Pour les verbes latins en

Si on considère que la nature de d

latin était /

(1) "la sonorisation

du t a lieu vers l'an 400 : t > d" ;

(2) "la spirantisation

du d se réalise tardivement

vers le VIe siècle : d

>

(3) "les aboutissements de t

et d latins ne se confondent

pas en occitan".

La proposition (3) est sûre ; elle concerne une grande partie du

sud-occitan. Il faut donc revoir au moins l'une des deux premières

propositions. X. Gouvert revoit la proposition (2) en repoussant très

loin dans le passé l'apparition de

Je cite X. Gouvert (PPDP:41) "Il est donc inexact de prétendre que "

Pour l'occitan, dans SFoi, considéré comme le plus ancien texte littéraire occitan, on trouve sur le plan étymologique deux types de d intervocaliques :

d

audi

"j'entendis" (audīrĕ)

laudad

"loué (vanté)" (laudārĕ)

gaudir

"jouir" (< gaudērĕ)

judeu

"juif" (< jūdæŭs)

veder

"voir" (< vĭdērĕ)

Rodens "Rhône" (< Rhŏdănŭs)

decadeguz

"déchu" (< dēcădērĕ

+ oc -gut)

...

d

encontrada

"contrée" (< *ĭncŏntrātă)

ampledad

"ampleur" (< amplŭs + -ātă)

aiudez

"(que vous) aidiez" (adjūtārĕ)

emperador

(< ĭmpĕrātōrĕm)

poder

"pouvoir" (< *pŏtērĕ)

madura

"mûre" (< mātūră)

pudent

"puant" (pūtĕntĕm)

...

Le LGDR:28 commente : "un -d-

étymologique demeure, il sera bientôt spirantisé. Sainte Foy présente cadegut pour cazegut,

laudad pour lauzat,

Rodens pour Rozens,

veder pour vezer".

Cette interprétation ne tient pas ("il sera bientôt spirantisé",

- Le d

primaire était spirantisé depuis longtemps (/

- Le d

secondaire était prononcé, et est toujours prononcé /d/.

Le texte PassClerm présente également des d

Remarque : PassClerm présente à la fois des traits AO et des traits a.fr., probablement en raison de modifications lors des copies, mais globalement il est "plutôt occitan".

Il présente des infinitifs de la première conjugaison en -ar : 30 occurrences, et en -er : 17 occurrences. Je pense que le texte présente davantage de traits phonétiques occitans : on ne trouve que man, pan, sanz et non "main", "pain", "saint" ; vius, caitiu et non "vifs", "captif" ; vengues "qu'il vînt", aparegues "apparut", ton paire "ton père", apocope de type occitan pour Lazer "Lazare". Cependant : son cher amic "son cher ami"...

Pour "cité", on a la variante occitane ciutat et la variante a.fr. ciptet (voir v + consonne).

Étude à continuer.

Il faut signaler que d'autres textes,

"davantage français", présentent des traits occitans : Léger,

Pour le français, le stade

Dans SerStra

d

Lodhuvigs (< Lŭdŏvĭcŭs)

d

aiudha "aide" (dér < ădjūtārĕ "aider")

cadhuna "chacune" (< cătūnăm)

Ludher

"Lothaire, Lohier, Loyer" (< Lotharĭŭm)

Dans Eulalie, le même /

d

adunet

"elle rassembla" (ădūnārĕ)

empedementz "chaînes, entrave" (< ĭmpĕdīmĕntă)

d

presentede

"présentée" (

une spede

"une épée" prononcé sans doute /espéð

En domaine d'oïl, ce /

Voici ci-dessous une proposition de l'évolution conjointe de t

et d latins en Gaule et dans

la péninsule ibérique.

|

LPC

|

≈ 400

|

Ve siècle

|

|

VIe siècle

|

|

actuel

|

| su |

su |

fut.s-oc.ib. suδare |

s-oc susar |

|||

|

|

vida

|

|||||

vida |

|

esp, cat, port

suar |

||||

| vita(m) | vida |

|

vida |

|||

|

|

fut.n-oc.oïl.

suδare viδa |

|

n-oc

, fr

suar suer viá vie |

Tableau ci-dessus : proposition de

scénario d'évolution de t et

d intervocaliques en domaine

d'oc et en domaine d'oïl et en domaine ibérique.

On voit que d et t

ne se rejoignent pas en sud-occitan ni en domaine ibérique, mais ils se

rejoignent en nord-occitan et en français.

Voir aussi ci-dessus la notation de /δ/ en très

ancien français (SerStra).

L'évolution de dr intervocalique est identique à tr intervocalique ; elle est typique de l'occitan. À comparer avec dr français.

|

latin

|

|

occitan

|

| -dr- |

|

-ir- |

|

|

|

|

|

căthĕdră(m) |

|

cadièira > cadiera...

"chaise" (1) |

|

quădrātŭ(m) |

|

cairat (> carrat) "carré" |

|

quădrŭ(m) |

|

caire "coin, angle" |

| -d |

-ir- | |

|

crēdĕrĕ

> *crēdrĕ |

|

creire "croire" |

|

fŏdĕrĕ

> *fŏdrĕ |

|

foire "fouir" |

| hĕdĕră(m) > *hĕdră(m) |

|

ièira > iera, èira...

"lierre" (1) |

| Īcĭodŭrŭ(m) > Iciodru |

|

Içoire, Çoire "Issoire" (63) (2) |

|

pēdĕrĕ

> *pēdrĕ |

|

AO

p |

|

sĕdērĕ

> *sĕdĕrĕ

> *sĕdrĕ |

|

AO

s |

|

vĭdērĕ > *vĭdĕrĕ > *vĭdrĕ |

|

pr veire

"voir" |

|

|

|

|

Tableau : devenir de -dr- intervocalique.

(1) Pour căthĕdrăm > cadièira, hĕdĕrăm > ièira, on entre dans le cadre de la diphtongaison conditionnée par y issu de d + r : èy > ièy. Les variantes èure, èune s'expliqueraient par un croisement d'étymons (GIPPM-2:226).

(2) Pour Īcĭodŭrŭm > Içoire

"Issoire", TGF1:176 donne bien

(3) Pour pēdĕrĕ > AO

p

Voir aussi les d secondaires :

petra > pedra > pèira

patre > padre > paire

Le -d latin existe dans ăpŭd, ad, quĭd et quŏd (PHF-f3:659).

ăpŭd "chez ; auprès de", puis "avec"

Selon Pierre Fouché (PHF-f3:659), pour ăpŭd, "le d

final est sans doute tombé dès l'époque latine" : /ap

Dans le cadre du nouveau

scénario ci-dessus, a

Les exemples ci-dessous montrent les deux variantes AO a devant consonne et az devant voyelle :

E s'ieu volia retraire ni comtar / los ondratz faitz, seynher, que·us ai vistz far, / poiria nos az amdos enujar, / a me del dire, a vos del escotar (RaimbVaq in DOM) = Et si je voulais retracer et conter / les honorés faits, seigneur, que je vous ai vu faire, / pourrait à tous deux ennuyer, / à moi du dire, à vous de l'écouter (CPOT 2:260, adapté).

Année 1353 : A XXI de juin, per far far portas novas a-z-amdos los celiers de l'ostal dals tres pilars, e-z-a l’ostal von esta l’evesque de Clarmont (...) (HLPA:95) = (prop.tradu.) Le 21 juin, pour faire faire des portes neuves aux deux celliers de la maison des trois piliers, et à la maison de l'évêque de Clermont (...) (Comptes de la tutelle de Douceline de Saze).

Année 1378 : (...) que coventava a restituir a-z-aquelos de Valrias, (...) fom arestats a-z-Avinhon per XV jorns (HLPA:42) = (...) qu'il convenait à restituer à ceux de Valréas, (...) furent saisis à Avignon pour 15 jours (Comptes du trésorier des États du Comtat).

Selon Pierre Fouché (PHF-f3:660), pour le français : "Quant à ad,

il est devenu /a

Voir d retranscrivant /δ/ dans Eulalie ci-dessus.

quĭd

"quelle chose ; quoi" (forme du pronom interrogatif quĭs

au neutre

Dans l'Antiquité, la voyelle ĭ évolue en é (ĭ > é). Pour le français, Pierre Fouché (PHF-f3:660) donne le même processus que celui pour ad ci-dessus. Je propose cette synthèse conjointement pour l'occitan et le français :

● Devant consonne :

- en position

- en position

● Devant voyelle :

- en position

en AO *que

en a.fr.

P. Fouché cite qued

(que

- en position

En AO,

la forme quez

fut sans doute maintenue longtemps car elle avait l'avantage d'éviter l'

Remarque sur g

initial et après consonne

Pour g en

À l'intervocalique, comme expliqué ci-dessus,

classiquement on considérait que g

était prononcé comme en français (/g/), puis qu'il se

spirantisait en /

Mais ce scénario est complètement remis en question par X. Gouvert (PPDP:38-49), qui

propose une prononciation /

C'est le scénario que j'adopte dans le

site : g intervocalique vaut /

Donc :

- en position intervocalique (

Donc on aurait dans des

- en position initiale ou post-consonantique

(

En position forte, la lettre latine g

aboutit à /g/. Donc elle devait être prononcée /g/ et non /

Pour g initial, il n'est

question ici que de g latin

suivi de a, o, u. Pour ge-, gi-, voir ge, gi en position forte.

|

latin

|

|

occitan

|

| g- | g- | |

| gallŭ(m) |

gal, gau "coq" | |

| gaudĭŭ(m) |

gaug "joie" | |

| gŭbĕrnŭ(m) |

govèrn "gouvernement" | |

| gŭlă(m) |

gola "gueule" |

|

| gŭrgĕ(m) | gorg "trou d'eau" |

|

| gŭttă(m) |

gota "goutte" |

|

| gl- |

gl- |

|

| glăcĭĕ(m) |

glaç "glace" |

|

| glădĭŏlŭ(m) |

glaujou "glaïeul" |

|

| glŭttōnĕ(m) |

gloton "glouton" |

|

| gr- |

gr- |

|

| grāmĭnĕ(m) |

grame "chiendent" |

|

| grandĕ(m) |

grand "grand" |

|

| grānŭ(m) |

gran "grain" |

|

| Grātĭānŏpŏlĕ(m) |

|

Grenòble "Grenoble" |

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de g, gl, gr initiaux (sauf ge-, gi-).

Pour g après consonne, il n'est question ici que de g latin suivi de a, o, u. Pour ge, gi, voir ge, gi en position forte.

|

latin

|

|

occitan

|

| - (voir aussi -argues) |

- |

|

| ăngŭstĭă(m) |

angoissa "angoisse" |

|

| Bŭrgŭndĭă(m) |

Borgonha "Bourgogne" |

|

| gŭrgĕ(m) | gorg, AO g |

|

| largŭ(m) | AO larc "large" (1) | |

| - |

- |

|

| aspărăgŭ(m) |

espargue "asperge" |

|

| - |

- |

|

| carrĭcārĕ > *carrigārĕ |

cargar "charger" |

|

| ngu + voyelle > /g/ (évolution de GV) | ||

| lĭnguă(m) |

lenga "langue" | |

| - |

- |

|

| angŭlŭ(m) |

angle "angle" |

|

| cĭngŭlă(m) |

cengla "sangle" |

|

| - |

- |

|

| cōngrĕ(m) |

congre "congre" |

|

| - |

- |

|

| bŭlgărŭ(m) |

AO

b |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : évolution de g, gl, gr post-consonantiques.

(1) Pour gŭrgĕm

> g

Au regard de certains mots, l'occitan semble conserver le g

intervocalique

- plāgă(m) >

s-oc

plaga, alors que > a.fr. playe

> "plaie" (g > /

- sanguĭsūgă(m) > s-oc

sansuga, alors que > fr "sangsue" (g

>

Cependant c'est très probablement la voie savante qui a "restitué", ou conservé le -ga- latin. Par ailleurs, pour l'étude de g intervocalique, il convient de distinguer les voyelles au contact.

En occitan, les aboutissements de g

intervocalique par la voie populaire sont :

(1) i

/

(2) j /dj/ (en nord-occitan) ;

(3)

Il faut signaler que certains

Je présente ci-dessous les différentes voies d'évolution de g

intervocalique qu'on peut mettre en évidence pour l'occitan. Ces voies

dépendent de l'environnement vocalique et des régions.

plāgă(m)

plāgă(m)

Voir devenir

du

yod provenant de g

intervocalique.

C'est la voie savante : rétablissement ou maintien de g

par voie savante. Voir les réserves mentionnées ci-dessous (évolution

de g devant a).

L'utilisation du signe ">" est abusive s'il s'agit vraiment de la

voie savante, mais je l'utilise ici par praticité. Cette voie est

difficile à distinguer de la voie 3 bis ci-dessous, et de la voie 5 bis

(résolution d'hiatus au contact de o,

u).

agŭstŭ(m)

Cette voie, si elle existe,

est très difficile à distinguer de la voie 3 (voie savante), et de la voie 5 bis ci-dessous (résolution de l'

a(u)gŭstŭ(m) >

(ɣ n'existe plus en France, mais voir les variantes d'oïl /awʋs/, /ayʋs/, a.fr. /awʋs/)

(voir aussi rūgăm > a.fr. rouwe, ruwe "rue" et dialectes d'oïl)

↑(GIPPM-2:101, à propos de agost

"août") : "on verra dans -g-, plutôt qu'une reprise au latin par

voie savante, une évolution romane de [ɣ]".

Par ailleurs le même auteur ne prend pas position quand il parle à un

autre moment de agost :

"comme g peut être une évolution dialectale de [w]

(...) on ne peut pas décider en toute certitude s'il i a un traitement

savant ou un traitement dialectal dans legum,

rogazo(n), ruga, agost à côté de leüm,

etc. .., dans agur à côté de aür < a(u)guriu, dans doga

< *dōga." (GIPPM-2:99). Il aurait pu citer la troisième

possibilité, celle d'une résolution d'

Lorsqu'on cherche à mettre en évidence des régions où l'hiatus a été résolu par g, cela n'aboutit pas à une conclusion claire : ALF "août" < agustu(m), ALF "douve" < doga(m).

Il pourrait exister une évolution phonétique de type :

dōgă(m)

>

Pour l'occitan (liste à compléter) :

a(u)gŭstŭ(m) > var avost "août"

interrŏgārĕ >

dōgă(m) > (var) dova "douve (planche courbe de tonneau)"

rŏgātĭōnĕ(m) > (var) rovason "(au pluriel) rogations (prières publiques du 25 avril pour les récoltes)"

Par ailleurs, voir ci-dessous le type rūgă(m) > g ruwa "rue".

En tant qu'évolution phonétique, cette voie est très

hypothétique. En effet le v

intervocalique concerné en occitan représente plutôt une consonne de

résolution d'

Sur le territoire de la Gaule ou dans les Alpes orientales, il a

parfois été décrit une évolution phonétique de g

latin en v ; cela affecte peu

de mots (EGAWH:162-164). Hormis le premier exemple

ci-dessous, tous ces mots montrent un contact de g

avec une voyelle

Bagācŭ(m) > Bavay (commune du département du Nord)

dōgă(m)

> douve "planche courbe de tonneau"

jŭgŭ(m)

> juvu(m) > Jaufen (col du sud-Tyrol en Italie)

leucă(m), leugă(m) > leuva > lieue

lug >

rŏgāre

> a.fr. rover

"demander"

lĭgustĭcu(m) > levisticu > livêche (plante)

Selon Wolfgang Meid (in EGAWH:162), des fricatives auraient pu être

remplacées par d'autres fricatives apparemment au hasard en gaulois

tardif (donc dans les premiers siècles après J.-C.). L'évolution

Dans les mots latins en -oga-, -uga-,

l'action des voyelles

(Continuer pour les mots en gi,

etc.)

Certains mots actuels montrent notamment la perte de toute trace de -g- entrent dans ce schéma : dōgă(m) > doa (lang , gasc),

sanguĭsūgă(m) > sansua (gasc, auv...),

etc. En français, il en est de même pour sanguĭsūgă(m)

> "sangsue", rūgă(m) >

"rue" (IPHAF:54).

On obtient donc un

Lorque l'

- La consonne insérée peut être g

/g/ (exemple : săgīnŭ(m)

> saïn > saguin /sagi/

en rouergat, GIPPM-2:103), difficile à distinguer de la voie

3 et de la voie

3 bis.

FEW (25:925a) pour augŭstŭs

: (j.m.c.g.)

"L'évolution phonétique, particulièrement en domaine d'oïl où le

résultat régulier moderne est /

- La consonne insérée peut être aussi

v au contact de o,

u, possibilité difficile à distinguer de la voie

4. Au contact de o, u,

le v

anti-hiatique est traité à Restitution

de v par résolution d'hiatus par épenthèse.

Ce cas est semblable au v,

consonne euphonique fréquente à l'initiale : v-òc

"oui", v-onte "où" (AO v

- Ce peut être aussi, rarement :

d : rŏgātĭōnĕm > prov.rh. rodason ;

r

:

...

Devant a, g intervocalique latin peut suivre toutes les voies décrites ci-dessus :

voie 1 : plāgăm

> v-a plaia,

dōgăm > v-a

doia ;

voie 2 : plāgăm

> auv, lim plaja, dōgăm

> lim doja

;

voie 3 (ou 3 bis) : plāgăm > prov plaga ; prov, niç doga ;

voie 4 : dōgăm > prov, v-alp... dova ; rūgă(m) > g ruwa "rue" (-ga > -wa) ;

voie 5 : dōgăm > lang , gasc doa ;

voie 5 bis : dōgăm > prov, v-alp... dova.

L'évolution de g

intervocalique devant a

montrerait une forte manifestation de la "voie savante", sans qu'on

puisse être plus précis sur cette notion (voir dans la partie 1 : la

voie

héréditaire et la voie savante). En effet, par exemple pour -iga-, les sources écrites en AO

semblent bien attester un amuïssement de g

ou d'une évolution >

Concernant l'actuel castigar

"châtier", HLPA donne : castiar

(année 1350), castejar (année

1405), castigar (année 1450).

Dans le scénario le plus probable, les variantes castiar

et castejar sont des formes

On peut imaginer une voie ayant toujours conservé "voyelle + ga"

dans certains milieux cultivés ; ou peut-être seulement pour certains

mots implantés dans un contexte religieux. C'est tout le problème de

comprendre ce que recouvre "la voie savante" dans ces cas. Par exemple,

contrairement à castigar, plaga (plagua) est attesté très

anciennement : PassClerm, GuilhPeit.

Concernant l'évolution populaire :

Pour -aga-, -ega-, -iga- : F. de La Chaussée (IPHAF:54) assure l'évolution : /g/ > (IVe

s.) /

|

latin

|

|

occitan

|

français

|

|

-aga- |

> > |

-a -aga- |

|

|

|

|

|

|

| frāgă(m) | > > |

prov fraga ,

g hraga

a fraja, fraia |

(dial. freye) fraise |

|

|

|

|

|

| *exmagārĕ |

> > |

prov

esmaiar , lim esmajar bord esmagar |

(1) |

|

|

|

|

|

|

pāgānŭ(m) |

> > > |

paian pagan pacan |

payen (paysan) |

|

|

|

|

|

| plāgă(m) | > > |

v-alp

plaia , auv, lim plaja prov plaga |

plaie |

|

|

|

|

|

| văgārĕ | > > |

vagar, AO : vaiar |

e.l. vaguer

(errer) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-(e/i)ga- |

> > |

-(e/i) -(e/i)ga- |

|

|

|

|

|

|

| castīgārĕ |

> > |

lang c(h)astiar

, AO castejar ; castigar |

châtier |

|

|

|

|

|

| fătīgārĕ |

> > |

AO

fadiar ; fatigar |

e.l. fatiguer |

|

|

|

|

|

| lēgālĕ(m) | > > |

leiau, gasc lejau ; legau |

loyal

;

e.l. légal |

|

|

|

|

|

| lĭgāmĭnĕ(m) |

> > |

prov

liame, lang, lim, v-alp liam , gasc legam |

lien |

|

|

|

|

|

| lĭgārĕ, līgārĕ ? (2) | > > |

liar ligar |

lier |

|

|

|

|

|

| nĕgārĕ |

> > |

v-alp neiar,

nejar ; negar |

nier |

|

|

|

|

|

|

rēgālĕ(m) |

> > |

reiau, reau dans Pèg Reau (gar84), rejau dans Montrejau (31), real (gasc) |

royal |

|

|

|

|

|

|

|

> |

tian |

("tian",

plat

de cuisine) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tableau. Évolution de -aga-, -ega-, -iga-.

(1) S'esmaiar = être en émoi

; s'inquiéter.

(2) La forme līgārĕ a peut-être existé, voir Fouché in CNRTL à "lier" (hypothèse proposée en raison de l'ancienneté de la forme "il lie").

(3) Pour sanguĭsūgă(m) > (lang) sansura, FEW 11:182b donne une réfection de -ūgă en -ūră.

Pour -oga-, -uga-, les aboutissements de g en occitan sont très variables. On aboutit à i, j, g, v, d. À mieux étudier.

Pour la Gaule du nord, François de La Chaussée estime :

(IPHAF:54) "Dans le cas où ga

était précédé d'une voyelle

Il faut remarquer que dans la nouvelle

conception de g ci-dessus, on avait /

Toujours pour la Gaule du nord, Tobias Scheer donne une évolution g > v :

(PH-2020:411-412, remarque 3) : "Le cas o+g+a est particulier en ceci qu'il aboutit à ova : rogāre > rover "demander", 3s rogat > rueve '(il) demande', doga > dove FC douve, corr(o)gāta > corvee FC corvée, interr(o)gāre > enterver 'interroger' (mais doga produit également une forme sans v, AV doue. Différentes hypothèses ont été envisagées quant à l'origine du v, la plus plausible étant l'épenthèse selon le modèle potere > AF pooir > AF povoir FC pouvoir (références)."

En effet, voir l'épenthèse de consonne (consonne anti-hiatique), waw épenthiques dans les hiatus secondaires. Pour *pŏtērĕ > "pouvoir", voir français "pouvoir".

Dans une zone à cheval sur 33, 40, 47, l'évolution -ūgă(m) > -uwa est notée (carte ALF 1189 "sangsue") :

rūgă(m)

> g ruua /ruwe/

"rue" (aussi a.fr. ruwe, wal.or. rûwe,

rowe, rawe).

sanguisūgă(m) > sancaruwa

"sangsue"

Remarque : pour écrire "étroitement" ces

mots occitans, il vaut mieux employer w

: voir w.

Dans les dialectes d'oïl :

rūgă(m) > a.fr. ruwe, wal.or. rûwe, rowe, rawe "rue" (FEW 10:543b)

sanguisūgă(m) > wal.oc. sansouwe, sangsowe, sangsawe "sangsue" (FEW 11:180b, ALF carte 1189)

dōgă(m) > wal.oc. dèwe "douve, planche courbe de tonneau" (FEW 3:114b)

Dialectes franco-provençaux :

sanguisūgă(m) > sav. sensèwa (FEW 11:180b)

|

latin

|

|

occitan

|

français

|

| -(o/u)ga- | > > > |

-(o/u)ya- /

-(o/u)ja- -(o/u)ga- -(o/u)va- -(o/u)a- -(o/u)da- |

|

|

|

|

|

|

| corrŏgātăm

[ŏpĕrăm] |

> > > > |

AO corroada,

coroa OM corvada, corvèia : |

corvée (a.wall.) courouwee ALF:327 "corvée" : wall [kòrwèy]..., 55 [kr 70 [kòrva], [kr |

|

|

|

|

|

|

dōgă(m) |

> > > > |

doia (v-alp...) doja (lim) dova (prov, v-alp...) doa (lang , gasc) doga (prov, niç) |

douve |

|

|

|

|

|

|

interrŏgārĕ |

> > |

AO

entervar, entrevar |

e.l. interroger |

|

|

|

|

|

|

|

> |

nualha (AO) | (paresse) |

|

|

|

|

|

|

rŏgātĭōnĕ(m) |

> > > > |

rogason rovason rodason (prov.rh.) rason (lim) |

e.l. rogation |

|

|

|

|

|

|

rūgă(m) |

> > > |

rua (lim) riá /ryò/ (v-alp) ruga (prov ?) |

rue |

|

|

|

|

|

| sanguĭsūgă(m) > | > > > |

sansuia (AO) sansuga sansuja (lim) sansua (gasc, auv...) sancaruwa (g) sensèwa (fr.pr.sav.) sansuva (fr.pr.su.) sansura (lang) (3) |

sangsue |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tableau. Évolution de "voyelle + ga"

Précisons qu'on ne parle pas ici de g + ĭ, ĕ en hiatus, (partie Premières palatalisations).

Pour ge latin : GIPPM-2 (p. 102) estime qu'il y a

un traitement dialectal avec deux voies (voir définition des

voies décrites ci-dessus) :

voie 1 : flăgĕllŭm > flaièu (măgĭstrĕm > AO maiestre)

voie 2 : flăgĕllŭm > flagèu (măgĭstrĕm > AO majestre)

Je pense qu'il faut rajouter la voie 5 (g > ∅) :

voie 5 : măgĭstrĕm

> AO maestre

(flăgĕllŭm >

flăgĕllŭm "fouet"

(ALF:580 "fléau, fléaux (instrument pour battre les céréales)" : malgré les zones où escossor (< excŭssōrĭŭm) est présent, et les quelques zones restreintes où le fléau n'est pas connu, on peut dégager les faits généraux suivants :

(a.fr.) flael,

À l'ouest du Rhône : flagèu, flachèu dominant

flagèu, l flagèl, niç flaièu ; prov.rh. flèu,

fŭgĕrĕ > *fūgĕrĕ

lēgĕm (lex)

*nē gĕntĕ(m)

nĭgellă, nĭgellŭs

*păgĕllŭ(m)

pāgĕnsĕm (< pāgĕnsĕm)

rēgĕm (< rex)

sagellŭ(m)

dĭgĭtālĕ(m)

dĭgĭtŭ(m)

*fāgīnă(m)

frĭgĭdŭ(m)

fugirĕ

măgĭs

măgĭstrŭ(m)

mūgĭlĕ(m), *mūgĭnĕ(m)

rēgīnă(m)

săgīnă(m) > *săgīmĭnĕ(m)

*săgĭttă(m)

*trāgīnārĕ

vāgīnă(m)

vĭgĭlĭăm

Pour gi latin : GIPPM-2 (p. 102) "presque aucun parler n'a en

traitement populaire un continuateur quelconque de g".

Les mots conservant un vestige de g

sont donc issus d'évolutions savantes, d'

Je cite IPHAF:54 concernant la Gaule du nord : "g

[devant e, i]

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| ge | > |

ie, ge |

|

e |

| flăgĕllŭ(m) | > |

flagèu, l flagèl, niç flaièu ; prov.rh. flèu, ... |

|

fléau |

| fŭgĕre > *fūgĕre |

prov fúger, g húyer | (fuir) |

||

| lēgĕ(m) | > |

lei, l leg /lé/, (AO leg) |

|

loi |

| *nē gĕntĕ(m) | > |

neiènt (AO neien, neen, nien) |

|

néant |

| nĭgellă(m) | > |

nièla (et AO nigella) |

|

nielle |

| |

> |

paièu (Var) pagèu |

|

occ. pageau

(poisson) |

| pāgēsĕ(m) (< pāgĕnsĕm) |

> |

lang, rouerg, béar pagés | (paysan) |

|

|

rēgĕ(m) |

> |

rei |

|

roi |

| sagellŭ(m) |

> > |

sèu sagèu |

|

sceau |

|

|

|

|

|

|

| gi |

|

|

|

|

| dĭgĭtālĕ(m) |

> |

dedau |

dé

(pour le doigt) |

|

| dĭgĭtŭ(m) |

> |

det |

doigt |

|

| > |

faguina, faina |

fouine |

||

| frĭgĭdŭ(m) |

> |

freg |

froid |

|

| fugire |

> |

fugir |

fuir |

|

| măgĭs | > |

prov mai

, lang mais

, v-alp mas |

|

(plus,

davantage) |

| măgĭstrŭ(m) |

> |

mèstre, auv mèistre

, AO : maiestre, maestre, maistre, maïstre, mastre |

maître |

|

| mūgĭlĕ(m), |

> |

muge, mujol | mulet

(poisson,

< mŭllŭm) |

|

|

rēgīnă(m) |

> |

reina, béar, gasc, niç regina |

|

reine |

| > |

prov, lang saïn

béar sayin, gasc sagin, prov.rh. sarin, rouerg saguin, lim sai |

saindoux |

||

| > |

béar saieta

, for essaieta , sageta |

(flèche) |

||

|

|

> |

traïnar, trainar |

|

traîner |

|

vāgīnă(m) |

> |

gaina , AO : gaïna, gazina |

|

gaine |

|

vĭgĭlĭăm |

> |

velha, vilha |

|

veille |

Tableau. Évolution de "age, agi". Pour GIPPM-2 (p. 102), le son gi, les mots conservant un vestige du g ne sont pas issus d'une évolution populaire.

Devant o et u latins, l'évolution de g intervocalique est généralement :

- soit un

- soit une conservation par la voie savante : voie 3 (voir ci-dessous vigolar)

:

- soit une conservation apparente (agost

"août"), voir ci-dessus la voie 3 bis ;

- soit un aboutissement v (avost "août"), voir ci-dessus la voie 4.

Pour la Gaule du nord, F. de La Chaussée (IPHAF:55) propose de dater l'

- avant l'ouverture

de

ŭ final en ó

(qui a lieu au Ve siècle), grâce à l'étude de fāgŭm

> fau ;

- après l'ouverture

de

ŭ tonique en ó

(qui a lieu fin IIIe, début IVe siècle), grâce à

l'étude de augŭstŭ(m) > aost.

En Italie, l'exemple In Agone > Nagone

> Naone > Naona > Navona (piazza Navona "place

Navone" à Rome) montre le phénomène d'amuïssement de g puis

d'épenthèse de v (voir MLAVPPCA:29, PNPIX:11).

Ci-dessous je présente les études selon la position de go, gu en fonction de l'accent tonique.

Pour a(u)gŭstŭm, *lĕgŭmĭnĕm

(< lĕgūmĭnĕm), g /

|

|

|

| /a |

|

| - français (d'après IPHAF:55, développé) : | |

|

(d'après IPHAF, l'

|

|

| >

(vers l'an 300 : mutation

ʋ > ó en position

tonique) /a |

|

| >

( |

|

| > (Ve s. : mutation ʋ > ó en position finale) /aóstó/ | |

| > (VIIe, VIIIe s. : apocope) /aóst/ | |

| > (XIIe, XIIIe s. : amuïssement de s devant consonne) /aót/ | |

| > (XIVe

siècle : évolution

ó

> ʋ) /a |

|

| > (amuïssement

de a prétonique, de -t) /ʋt/ > / |

→ fr. "août" |

| - occitan (propositions personnelles) : | |

| voie 1 (l' |

|

| > (vers l'an 300 : amuïssement de ɣ) /aʋstʋ/ |

|

| > |

→ AO

(ost, host, avpo : (niç) ost |

| voie 2 (l' |

|

| > (vers l'an

300 : mutation

ʋ > ó en position

tonique) /a |

|

| > (vers l'an 300 : |

|

|

voie

2a (maintien de l'hiatus)

|

|

|

> (Ve s. : mutation

ʋ > ó en

position finale) /aóstó/

|

|

|

> (VIIe,

VIIIe s. : apocope)

/aóst/

|

→ l aost |

|

voie

2b (résolution de l'

|

|

|

> (époque indéterminée

: insertion d'une consonne ; éventuellement influence de la

voie savante pour le rétablissement de g)

|

→ pr avost, l agost |

Remarques :

- voir les proparoxytons en m-n (lĕgūmĭnĕm) ;

- il faudrait étudier plus soigneusement la supposée évolution lĕgūmĭnĕm

> *lĕgŭmĭnĕm ci-dessous pour expliquer les types liome,

liòme (abrègement de ū,

peut-être devant mn par

entrave, voir frigdum "froid"

?).

|

|

|

| /lé |

|

| > /lé |

|

| > (amuïssement de ɣ)

/lé |

|

| français : |

|

| > (début IVe

s. : |

|

| > (vers le VIIIe siècle : antériorisation

du

/ʋ/) /lé |

→ leün, leüm |

| occitan : |

|

| > (VIIIe s. |

|

| > (vers le

VIIIe siècle : antériorisation

du

/ʋ/) /lé |

→ AO leüm (1) |

| > (influence

savante ou résolution du |

→ AO legum > ? OA legume (2) |

| (1) : la disparition du -e s'oppose à sa conservation dans ase, Estève... | |

| (2)

: legume

apparaîtrait ainsi comme un aboutissement populaire, ou presque

populaire ; remarque : AO legumi

est un |

|

| lĕgūmĭnĕ(m) >

|

|

| /lé |

|

| > (vers l'an 300 : mutation

ʋ > ó en position

tonique) /lé |

|

| > ( |

|

| > (VIIIe

s. |

|

| |

|

| voie

1 (conservation de l'accent) |

|

| |

|

| voie 1a |

|

| > (dissimilation faible : éó > ió) /liómé/ | |

| > (XIVe s. : évolution

ó

> ʋ) /li |

|

| > ( |

→ d liome

/li̯ |

| voie 1b |

|

| > (dissimilation forte : éó > iò) /liòmé/ | → liòme,

liòm (2) |

| voie 2 (déplacement de l'accent) | |

| > (XIVe s. : évolution

ó

> ʋ) /lé |

|

| > ( |

→ lim leume |

| > (triphtongaison éu > iéu ou iu > iéu) /li̯éʋ̯mé/ |

→ pr lieume |

| (1)

: Le TDF donne "lioume,

lioum" (d).

J. Ronjat estime que la graphie de ce mot montre une diphtongue

mais qu'on peut hésiter sur l'emplacement de l'accent tonique :

sur i ou sur ou

(GIPPM-2:100-101). Je pense que la graphie

de F. Mistral l'exprime sur ou.

Donc : "lioume" = gr.cl. liome

est prononcé /li̯ |

|

| (2) : J. Ronjat (GIPPM-2:100), donne sans source les

variantes "liome" :

"probablement trisyllabe, attesté à Marseille, Apt et Manosque",

et "liom" disyllabe,

"attesté dans la région niçoise". |

|

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| go |

|

|

|

|

|

Hūgōnĕm

|

> |

Ugon |

|

(Huon) |

|

|

|

|

|

|

| gu |

|

|

|

|

| ăgūrŭ(m)

(<

ă(ŭ)gŭrĭŭm)

(1) |

> > |

aür (bonaür, malaür) aguri... |

|

heur (bonheur, malheur) |

|

a(u)gŭstŭ(m) |

> > > |

lang

aost prov avost lang agost |

|

août |

|

lĕgūmĭnĕ(m) |

> > > |

v-alp leume,

lieume ; lèum

v-alp liome, liom (2) legume |

|

a.fr. leun,

fr légume |

|

|

> |

liòm, liòme (3) |

|

|

|

|

|

|

|

Tableau. Évolution de "voyelle + go, gu en position tonique".

(3) Variante donnée dans GIPPM-2:100 : liom (région niçoise ; avec

L'évolution de go, gu en

Voir conservation du timbre /ʋ/ dans les diphtongues de coalescence.

Le cas doit être comparé au destin de -acŭ en domaine

d'oïl, où /k/

> /g/ > /

W. von Watburg :

difficultés d'étudier -gu

FEW (3:373b) : trad.all. "Comme l'évolution de g devant -u n'est pas encore totalement clarifiée, il est difficile d'apprécier l'évolution phonologique de fagu. Les formes de type fay se trouvent largement répandues dans les noms de lieu (Proj wall 26 ; Longnon 161) ; peut-être remontent-ils à fageus, qui serait aussi à l'origine des dérivés fayard et autres."

J. Ronjat : -gu > -wu > -w∅

Pour l'occitan fau

/faw/ "hêtre", J. Ronjat pense que la finale actuelle -u

"peut représenter normalement le continuateur de

P. Fouché et F. de La Chaussée : -gu > -∅u

Pour le français dialectal fou

"hêtre", a.fr. f

fāgŭ(m)

> fāŭ >

/fa

F. De La Chaussée (IPHAF:55) reprend ce scénario.

François de La Chaussée (IPHAF:55) utilise ces formes a.fr. f

C'est le raisonnement utilisé également par P. Fouché pour cæcŭm > a.fr. cieu "aveugle", græcŭm > a.fr. grieu "grec" (PHF-f3:630) :

"Dans les continuateurs de graecu et

caecu, la chute de [

Mais cela pose problème, car si

on avait eu : /fa

Pour l'occitan, l'amuïssement de g me semble plausible de la même manière que le français, plus plausible que le scénario de J. Ronjat, car il est en cohérence avec le comportement de g devant u pour l'évolution de gŭ en position tonique où g s'est amuï : ăgūrŭm > AO aür, AF heur, agŭstŭm > oc aost, avost, fr "août".

Voir la même hésitation pour le type

teule (< tēgŭlŭm)

ci-dessous.

Voici le scénario qu'on peut proposer pour l'occitan fau

"hêtre" :

(repris du scénario fāgŭm > a.fr. fou "hêtre", PHF-f3:629, IPHAF:55, développés).

|

fāgŭ(m) /fa:

|

|

| voie 1 |

|

| > (amuïssement de g devant ŭ) /faʋ/ | |

| >

( |

→ AO, pr fau, auv /fo/, bord hau, AF, fr.dial. fau, fou "hêtre" (voir "fouet") |

| voie 2 (conservation du g) | |

| > (mutation

ʋ

> ó) /fa |

|

| > (amuïssement

de

la finale) /fa |

|

| > (? durcissement de g devenu final) /fak/. | → g hac

(1) (f- > h-) |

(1) La variante g hac

ne doit pas être confondue avec les occurrences AO fag, fach,

qui proviennent sans doute de fāgĕŭs

(voir

Étudier aussi jŭgŭm "joug".

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| go |

|

|

|

|

|

ĕgŏ

> eo |

> |

eu > ieu |

|

a.fr. gié,

jeo, jo ; je |

|

|

|

|

|

|

| gu |

|

|

|

|

|

fāgŭ(m) |

> > |

fau (pr), hau

(béar), fai (l), hai, hac (g) |

|

a.fr. et dial fau, fou "hêtre" |

|

*fragŭ(m) |

> > |

AO frau "terre inculte" |

|

|

| jŭgŭ(m) |

(à

étudier) |

joug |

||

|

|

|

|

|

Tableau. Évolution de "voyelle + go, gu en post-tonique finale".

Les toponymes d'origine gauloise en

En occitan, la terminaison

-lha

(rēgŭlăm> relha "soc de

charrue") ;

-ula

(rēgŭlăm> n.d.l. La Reula,

voir surtout tēgŭlum > teule

"tuile", que je regroupe avec -vola

: dauph tivola, tievola,

voir aussi piém tivola,

tivula) ;

-gla

(rēgŭlă > regla), -gola (vĭgĭlăt

> *vĭgŭlăt > AO vigola) qui représentent la

voie demi-savante :

-gula, qui

représente des

Je concentre mon étude ci-dessous sur les

deux premiers types, les types

Les répartitions géographiques sont très différentes selon les étymons,

qui ont sans doute des histoires de diffusion différentes dans la

période romaine ; voir ci-dessous tēgŭlă

"tuile" et rēgŭlă "règle" dans

la

A priori, le type -lha

est le plus naturel, car il entre dans un schéma largement développé

dans la

Le type -ula

est ressenti par les linguistes comme le fruit d'une influence savante.

Deux scénarios sont possibles ; le second est plus probable que le

premier :

- syncope gŭl

> gl puis vocalisation de g en u

Ce scénario est soutenu par J. Ronjat, qui estime que les mots occitans

en -ula proviennent de "mots

moins anciens" (moins anciens que rēgŭlă

> relha):

GIPPM-2:239 : "Des mots moins anciens offrent un

traitement ul, il < g

- amuïssement de g puis

(PHF-f2:303) : "Par suite de la chute précoce de -b- et de -g-

au contact de ŭ, ces trois

mots [sēbŭ, rēgŭlă,

tēgŭlă] sont devenus *s

PHF-f3:718

(j.m.c.g.)

"Si rēgŭla a passé par l'étape

*rē

W. von Wartburg parle d'une influence ralentissante du latin (hemmender

Einfluss des Lateins), sans s'expliquer davantage, mais son

idée semble rejoindre cette de P. Fouché :

FEW 10:223b (trad.all.) : (rēgŭlă)

"À côté des formes purement populaires apparaissent dès le XIe

siècle d'autres formes qui témoignent d'une influence ralentissante du

latin (type a.fr. riule). Elles sont limitées presque

uniquement au français."

(SSÉPO:4 rēgŭlă> Reula)

FEW 13/1:157b (trad.all.) : (tēgŭlă)

"En

Le scénario de J. Ronjat ci-dessus est possible (voir par exemple phlegma > fleuma). Mais :

(1) les évolutions de gŭ en position tonique montrent que dans des conditions voisines, g s'est amuï : ăgūrŭm > AO aür, AF heur, agŭstŭm > oc aost, avost, fr "août".

(2) les aboutissements dauph tivola, tievola

et piém tivola,

tivula (< tēgŭlăm)

montrent une conservation de la

Il me semble donc plus probable qu'il y ait eu un amuïssement de g devant ŭ

pour obtenir eul

: ralentissement, sans doute par influence savante, de la

On est ainsi peu éloigné du schéma conservateur italien tegola (voie

mi-savante selon

type telha (ce type

n'existe pas dans le domaine

- esp

teja

- port

telha

- it : (voie populaire) teglia (XIVe s.), tegghia "specie di tegame" , a.tosc. teddia (1) ;

- cors téghja,

- Amaseno /ti

- sard.camp. tella ;

- roum țiglă /ʦiglə/

type teula (et

équivalents)

Dans le domaine

tēgŭlăm

"tuile" >

- a.fr. tiule > (métathèse)

"tuile" ;

- oc teula "carreau de terre cuite ; tuile" ;

- dauph tivola, tievola ;

- cat teula ;

- Alghero teura

;

tēgŭlŭm

>

oc teule "tuile"

également en Italie :

- Sillano /té

- sard.log. teula ;

- piém tivola "specie di mattone", Castellinaldo tivula "quadrella" ;

- Calitri teula,

tecula "tegola, embrice, coppo" ;

- Castro-dei-Volsci tivula "pietra larga e piana" ;

- Calitri tìv(e)l(e)

"scaldino da letto : mattone riscaldato, sistemato entre un panno"

;

- Calabre : tivula "lastra di pietra".

Scénarios d'évolution de tēgŭlă

Occitan :

| > (absence de |

|

| > (vers le IVe siècle ? : amuïssement de ɣ) */téʋla/ | |

| voie 1 (résolution

du hiatus par |

|

| > ( |

→ oc. teula |

| voie 2 (résolution du hiatus par v épenthique) */tévʋla/ | |

| > (basculement

d'accent tonique) */tévʋ̯la/ (1) |

→ dauph tivola, tievola |

(1) Cette voie est peut-être un emprunt au piém, et le i doit être expliqué.

Aboutissements de rēgŭlă dans les langues romanes

type relha (et équivalents)

- oc relha "soc d'araire" ;

également le sens "soc d'araire" est présent dans presque toute la péninsule ibérique (FEW 10:223a) :

- cat rella ;

- arag

/ré

- Salam arreja ;

- Sanab /rré

- port relha ;

- a.fr. reille "barre" > angl rail > fr rail ;

- a.fr.

rille "longue bande de lard"

> dér rillettes, rillons

;

- rom /ré

- lad /rédja/ "barre de fer" ;

- mil reggia "bande de fer" > it reggetta "feuillard" ;

- a.ar. rellia "grille" ;

- port rejas "grille" ;

- esp rejas "grille" (origine discutée selon FEW 10:224b, note 32 : anciennes graphies rexas) ;

- ast

reyas "rayons de roue".

type reula

top.oc. du sud-ouest de la France : Reula (Gironde : "La Réole", Haute-Garonne : "Laréole", Pyrénées-Atlantiques "Larreule", Hautes-Pyrénées "Larreule").

Scénarios d'évolution de rēgŭlă

| voie 1 (type relha) | |

| > (vers l'an 200 : |

|

| > (1e moitié du IIIe s. : palatalisation

de

-gl-) /ré |

→ oc. relha |

| voie 2 (type reula : amuïssement probable de ɣ) | |

| > (amuïssement de ɣ) /réʋla/ |

|

| > ( |

→ top.oc. La Reula, a.fr. riule |

Pour les top.oc. ci-dessus, on peut citer dans le

sud-ouest de la France : Reula

(Gironde : "La Réole", Haute-Garonne : "Laréole", Pyrénées-Atlantiques

"Larreule", Hautes-Pyrénées "Larreule"). Mais pour le type -eula,

c'est surtout teule

"tuile", qui est largement représenté dans le domaine occitan.

L'ancien occitan connaît (Béziers, Montagnac) vigolar "faire vigile, passer la nuit ou partie de la nuit en prières dans une église" (FEW 14:437b).

Je pense qu'on ne peut interpréter ce verbe que par la voie demi-savante.

vĭgĭlārĕ > *vĭgŭlārĕ > AO vigolar .

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

|

|

-lh-,

-ul- -gl-, -gul- |

|

-il-,

-iul, -uil- -gl-, -gul- |

| bralha, (g, lim)

braulha |

(il)

braille |

|||

| cŏāgŭlăt |

calha, toul caula |

(il

se)

caille, (il) coagule |

||

| a fralha, a, cat fraula (1) | (fraise) |

|||

| jŭgŭlăt |

a julha |

(il) jugule |

||

| ralha |

(il)

raille |

|||

| rēgŭlă(m) |

relha, top.oc. La

Reula (2), règla |

a.fr. riule règle |

||

| tēgŭlŭ(m) | > |

teule |

|

a.fr. tiule,

fr tuile |

| trāgŭlă(m) |

tralha ; lim, rouerg traula (3) |

traille |

||

| *trāgŭlăt |

> dralha "chemin pour les troupeaux" | |||

Tableau. Évolution de "voyelle + go, gu en post-tonique interne" (en rouge : voie savante).

(1) pour * frāgŭlă,

aussi >

(2) pour

(3) pour tralha : traille,

câble qui sert à conduire un bac ; traula

:

Rēgŭlārĕm

> AO

reglar "régulier", a.fr. riuler,

reuler, "[formes] francisées d'après ruile,

reule, voir règle" (CNRTL

"régulier").

Le latin frīgŏrōsŭm

"froid, glacial" ne serait pas connu en

Les formes occitanes montrent donc sans doute une influence savante, avec conservation de g.

Voir palatalisation de kl, gl intervocaliques (troisièmes palatalisations).

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

gra |

|

/i̯ra/ |

|

/i̯r/ |

|

flăgrăt |

|

flaira |

|

flaire |

|

mĭgrăt |

|

(AO)

m |

|

(migre) |

| nĭgră(m) |

nièira > niera "puce" | noire |

||

| gru, gre (dern) ? | /gr/

? |

/i̯r/ |

||

| nĭgrŭ(m) |

negre |

noir |

||

Tableau ci-dessus. Évolution de gr intervocalique. L'orthographe du français conserve l'ancienne prononciation. Pour gru, gre, la conservation de /gr/ pourrait être populaire et non savante.

Neutralisation de l'opposition /éi̯/ - /èi̯/

En position

Jules Ronjat précise que le /é/ étymologique est conservé devant

Selon P. Sauzet, chaque fois qu'une évolution phonétique a mené à /éy/

en occitan, la séquence est devenue /èy/. Mais cela n'aurait pas eu lieu

en gascon (à continuer).