- Un groupe consonantique est un groupe de deux consonnes ou plus, qui se suivent dans un mot.

- Cette partie traite de l'évolution des groupes

consonantiques latins

- Cette partie concerne aussi les

- Le tableau ci-dessous permet d'orienter le lecteur vers un groupe consonantique recherché.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2e cons.→

|

b |

c |

d |

f |

g |

gu

(1) |

j |

l |

m |

n |

p |

qu |

r |

s |

t |

v |

|

1e cons.

↓

|

||||||||||||||||

|

b

|

bc

|

bd

|

bf

|

bg

|

-

|

bj

|

bm

|

bn

|

bp

|

bqu

|

bs

|

bt

|

bv

|

|||

| c |

cb |

cc |

cd |

cf |

cg |

- |

cj |

cl |

cm |

cn |

cp |

cqu |

cr |

cs |

ct |

cv |

| d |

db |

dc |

dd |

df |

dg |

- |

dj |

dl |

dm |

dn |

dp |

dqu |

dr |

ds |

dt |

dv |

| f |

fb |

fc |

fd |

ff |

fg |

- |

fj |

fl |

fm |

fn |

fp |

fqu |

fr |

fs |

ft |

fv |

| g |

gb |

gc |

gd |

gf |

gg |

- |

gj |

gl |

gm |

gn |

gp |

gqu |

gr |

gs |

gt |

gv |

| j |

jb |

jc |

jd |

jf |

jg |

- |

jj |

jl |

jm |

jn |

jp |

jqu |

jr |

js |

jt |

jv |

| l |

lb |

lc |

ld |

lf |

lg |

- |

lj |

ll |

lm |

ln |

lp |

lqu |

lr |

ls |

lt |

lv |

| m |

mb |

mc |

md |

mf |

mg |

- |

mj |

ml |

mm |

mn |

mp |

mqu |

mr |

ms |

mt |

mv |

| n |

nb |

nc |

nd |

nf |

ng |

ngu |

nj |

nl |

nm |

nn |

np |

nqu |

nr |

ns |

nt |

nv |

| p |

pb |

pc |

pd |

pf |

pg |

- |

pj |

pl |

pm |

pn |

pp |

pqu |

pr |

ps |

pt |

pv |

| qu |

qub |

quc |

qud |

quf |

qug |

- |

quj |

qul |

qum |

qun |

qup |

qqu |

qur |

qus |

qut |

quv |

| r |

rb |

rc |

rd |

rf |

rg | - |

rj |

rl |

rm |

rn |

rp |

rqu |

rr |

rs |

rt |

rv |

| s |

sb |

sc |

sd |

sf |

sg |

- |

sj |

sl |

sm |

sn |

sp |

squ |

sr |

ss |

st |

sv |

| t |

tb |

tc |

td |

tf |

tg |

- |

tj |

tl |

tm |

tn |

tp |

tqu |

tr |

ts |

tt |

tv |

| v |

vb |

vc |

vd |

vf |

vg |

- |

vj |

vl |

vm |

vn |

vp |

vqu |

vr |

vs |

vt |

vv |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : table des groupes

de deux consonnes en latin. Cette table oriente la recherche du

lecteur, qui peut cliquer sur les liens. Elle dirige aussi bien vers les

groupes consonantiques

(1) en latin, la consonne gu n'existe qu'après n.

Le découpage de la chaîne parlée en syllabes (

Pour le latin comme pour la majorité des autres langues (?), un groupe

biconsonantique est en général composé d'une première consonne formant

la

(CIAP:42) « Examiner le sort de la consonne

En ancien provençal (il en est de même en oc ancien et moderne) toutes

les consonnes finales de syllabe ne subissent pas le même traitement ;

en effet, leur sort est fonction : a) de la série à laquelle elles

appartiennent et b) des tendances générales qui régissent les systèmes

et qui sont susceptibles de varier suivant les

La sonorité est le degré de perceptibilité d'un son, c'est-à-dire

l'intensité perçue, la force. Pour simplifier, le degré de sonorité est

le degré d'ouverture de la bouche (à ne pas confondre avec sonorité

"vibration des cordes vocales pour les consonnes

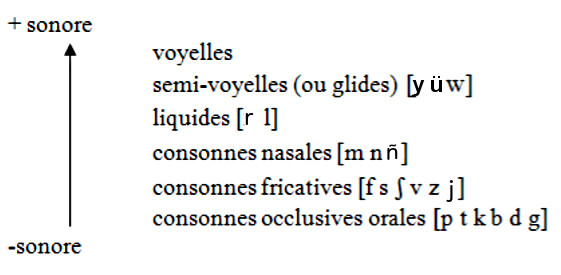

Schéma

ci-dessus : échelle de sonorité (d'après

Principe de sonorité : la

sonorité doit croître du début d'une

Loi de contact entre syllabes :

le contact préféré entre deux syllabes consécutives exige que la fin de

la première syllabe soit plus élevée en sonorité que le début de la

seconde" (

Il faut émettre des restrictions pour cette loi, notamment pour le cas difficile des muta cum liquida (ci-dessous) :

(SSMML:271) à propos du paradigme du mot latin colubra "couleuvre" : "En tout état de cause, ce paradigme montre avant tout que le statut syllabique de muta cum liquida ne peut pas être déduit de ses simples propriétés phonétiques ou de sa courbe de sonorité [...]").

Certains groupes consonantiques du latin classiques proviennent d'anciens groupes ; souvent il y a eu assimilation régressive (PHL4:128).

Max Niedermann donne des idées générales affectant les langues :

(PHL4:128) "Lorsque, dans une langue quelconque, deux consonnes entrent en contact, leurs propriétés articulatoires tendent à se niveler, celles de la seconde étant anticipées en tout ou en partie au moment de l'émission de la première ou celles de la première se reportant inversement par la force de l'inertie en tout ou en partie sur la seconde. Ce phénomène est connu sous le nom d'assimilation. L'assimilation peut porter sur la sonorité, sur le mode d'articulation ou sur le point d'articulation. Elle est dite progressive ou régressive suivant que c'est la première des deux consonnes qui exerce son influence sur la seconde ou que c'est la seconde qui agit sur la première. En latin, l'assimilation régressive était beaucoup plus fréquente que l'assimilation progressive."

(PHL4:128)

"Assimilation ayant porté sur la sonorité" : (assimilation du trait de voisement, ou trait de sonorité)

"une occlusive sonore devenait sourde devant une occlusive ou une fricative sourdes"

"une occlusive ou une fricative sourde se sonorisaient devant une occlusive sonore".

Dans la genèse de l'occitan : pĕrtĭcă(m) > AO pęrga, pęrja, pęrcha, pertẹga "perche" : perga montre que pour *pertega > *pertga, on peut imaginer l'évolution rtg > rdg > rg. Par contre, percha signifie l'évolution pĕrtĭcăm > *pertca > *perca > percha.

En français actuel, le phénomène est une tendance générale : soit dans des mots empruntés au latin classique ou à une autre langue ("absent", "anecdote", "Mac Do"), soit à l'occasion de syncopes en "français standard" (du nord de la France) : "médecin" prononcé "métsin".

Durcissement devant sourde (

B-S : absent [aps

D-S : médecin [méts

J-C : fam. "j'crois pas" = "ch'crois pas", "quand j'connais pas" = "quand ch'connais pas"

J-F : fam. "quand j'fais ça" = "quand ch'fais ça"

J-P : fam. "quand j'peux pas" = "quand ch'peux pas"

J-S : fam. "j'sais pas" = "ch'sais pas" = "ché pas"

J-T : "les jetons", "faux jeton" [

V-T : "sauvetage" [sóftaːj],

"louveteau" [l

Sonorisation devant sonore (ou voisement devant voisée) :

K-D : anecdote [anègdòt] (en fait : "k mi-sonore", CNRTL."anecdote"), aqueduc [agduk], Mac Do [magdó]

S-G : "au second tour" parfois prononcé [ó zgó̃ tʋːr]

Voir le témoignage de Quintilien :

(Quintilien De institutione oratoria, I, 7)

7 Quaeri solet, in scribendo praepositiones sonum

quem iunctae efficiunt an quem separatae observare conveniat, ut cum

dico "optinuit" (secundam enim b litteram ratio poscit, aures magis

audiunt p)

8 et "immunis" (illud enim quod veritas exigit,

sequentis syllabae sono victum, m gemina commutatur.)

9 Est et in dividendis verbis observatio, mediam

litteram consonantem priori an sequenti syllabae adiungas. "Haruspex"

enim, quia pars eius posterior a spectando est, s litteram tertiae

dabit, "abstemius", quia ex abstinentia temeti composita vox est,

primae relinquet.

"On demande si, en écrivant, il convient de se conformer au son que rendent les prépositions quand elles sont jointes à un mot, ou à celui qui leur est propre, comme dans le mot obtinuit, où la raison demande un b à la seconde lettre, quoique l'oreille entende p, et dans le mot inmunis, où cette n, qui est la lettre exigible, se trouvant effacée par le son de la syllabe suivante, est changée en une double m. Il faut aussi prendre garde, quand on est obligé de partager les mots en écrivant, si la consonne du milieu appartient à la syllabe qui précède, ou à celle qui suit : ainsi, dans aruspex, la dernière partie de ce mot venant du verbe spectare, la lettre s doit être réunie à la troisième syllabe, et dans abstemius, mot composé qui désigne l'abstinence du vin, abstinentia temeti, la lettre s sera laissée à la première syllabe."

(ŒCQ1:79).

Consonne + c

Consonne + f

(PHL4:132)

(PHL4:132)

(bf > *pf > ff) obfendo > *opfendo > offendo, obfero > *opfero > offero

(PHL4:132 )exfero > ecfero (Plaute) > effero

(PHL4:132) (df > *tf > ff) adfero > *atfero > affero

(rétablissement : nf) : p. 68, p 155-156, même la voyelle brève est rétablie (confir, enfèrn, enfant mais voir cas sujet enfas : ns), mais des variantes montrent apparemment le non retablissement de n : AO. cofermar, cofir, ifèrn (et efan ?) FEW 4:666b, 667b note 2

(PHL4:132)*opificina > opficina > officina

(hors PHL) *disfamo > diffamo "divulguer ; diffamer" *disfero > differo "disperser ; différer, remettre", disfacilis > difficilis "difficile"...

voir df ci-dessus

Les formes obfero, adfero, obfundo, adfigo... sont des doublets issus de recompositions analogiques.

Consonne + g :

p. 142-143 : occlusive + g > gg, obgero > oggero "j'offre, j'octroie"

p. 142-143 : adgero > aggero "j'amoncelle, j'entasse"

Consonne + t

(PHL4:128) Voir par exemple le type *ăgtŏs >

āctŭs : la sonore devient sourde devant

sourde (ci-dessus), et de plus la voyelle antécédente devient une

longue : c'est la

ăgĕre => supin ăgtum > āctum ;

lĕgĕre => supin lĕgtum > lēctum ;

Mais făcĕre => supin făctum : il n'y a pas d'allongement de la voyelle ă.

(LLHO.)

Cependant, les descendants romans de lectŭm témoignent d'un e bref : lĕctŭm : oc liech / lièit, fr "lit" (diphtongaison devant yod) à "Diphtongaison romane").

Je ne trouve pas de développement au sujet de ce paradoxe, mais ce cas ressemble à l'amuïssement de n devant f ou s : il a pu y avoir disparition de g en un premier temps, avec allongement compensatoire de la voyelle : lĕgtŭm > *lētŭm, puis rétablissement de g par analogie sur lĕgĕrĕ, lĕgō... suivi de l'assimilation du trait de voisement (ci-dessus). Dans la langue savante, le e long serait conservé (lat.class.) : *lētŭm > *lēgtŭm > lēctŭm comme dans īfans > īnfans, alors que dans la langue populaire, le e serait redevenu bref : *lētŭm > *lĕgtŭm > lĕctŭm comme dans īfans > infas.

p. 142 :

occlusive + g > gg,

occlusive + c > cc,

occlusive + qu > cqu,

occlusive > bb

bt > pt : *scribtum > scriptum, *nubtum > nuptum, p. 129 subtilis prononcé suptilis, plebs prononcé pleps... ("Assimilation ayant porté sur la sonorité")

Voir ci-dessous la loi occlusive +

nasale > nasale + nasale.

(p. 130) : Type *secmentom > segmentum (et *sopnos > *sobnos > somnus, *prismos > *prizmos > primus...), p. 134

(p. 141) : *tolno > tollo

(alnus et ulna : contact entre l et n plus récent : p. 141-142)

Consonne + liquide (l, r)

(p. 130) s > z n'est qu'une étape menant à l'amuïssement : *disruo > *dizruo > diruo "je démolis", preslum > *prezlum > prelum "presse ; pressoir".

p. 137 : occlusive + r > rr (semble rare, car dr, tr... conservés) : abrapio, subrapio > arripio, surripio (aussi latin vulgaire : arripare)

p. 138 : occlusive + l > ll : adloquor > alloquor "j'adresse la parole à ; je harangue, j'exhorte" ; *gradlai (gradior "je marche") > grallae "échasses"

Consonne + s (ci-dessous : occluvive labiale + s)

a-, ab-, abs- (triple forme) est exactement comparable à e-, ec-, ex- (p. 132)

occlusive dentale + s (p. 133)

adsequor > *atsequor > assequor "j'atteins"

*pets > pes "pied" (mieux expliqué dans Wiki que miles "soldat")... (dégémination de s)

occlusive labiale + s (p. 129)

bs > ps : nubsi > nupsi, *scribsi > scripsi

absinthium (< ἀψίvθιοv) > (DOM "aussens", "aissens"), *axinthium, (axentium, IXe siècle) remplace absinthium et évolue en aissent.

ns > s : p. 155-156 (amuïssement de n devant f et s)

liquide + s (p. 140) :

Il y a assimilation progressive : *ferse > ferre, *velse > velle, *wersen > verres "verrat", *kwolso > collus...

Remarque : certains aspects sont difficiles à élucider en raison de la réfection possible des mots en latin populaire, dont les traces à l'écrit sont évidemment quasiment inexistantes. Par exemple : ructare > *ruptare > rotar, "roter", captīvŭs > *cactivus (> caitieu, cautieu, catieu, "chétif").

L'occitan, comme d'autres langues romanes (mais pas toutes), a tendance

à ouvrir les syllabes

Je retranscris les propos très instructifs de CIAP:43 :

« La syllabe latine était

1. La syllabe latine ouverte a conservé ce

caractère (faba > fava). Ce

n'est pas un fait absolument normal et régulier : en italien par

exemple, la

2. La syllabe

a. réduction des

b. réduction, par une assimilation

complète, de ou des éléments consonantiques

c.

Pour l'occitan, une consonne

Pratiquement toutes les consonnes peuvent être concernées ; l'aboutissement est souvent i, parfois u (CIAP:43).

La vocalisation de la consonne

Voir aussi B-T

: dēbĭtŭm > dēbĭtăm > fr

dette / oc deute, dèude

(en AO

le genre est variable :

Voir aussi vocalisation

de v / b final et

préconsonantique.

Voir aussi ci-dessous amn, ann > aun.

Remarque, pour l préconsonantique : en catalan et dans le sud-ouest de la France :

Pour consonne implosive > u,

en catalan parfois l'aboutissement est l

(à étudier). Par exemple, pour le fleuve Aude

: Alde, decima > cat delme,

a.gasc.

delma "dîme" (LNDFA), tĕgmĭnĕm

> gallicien t

|

latin

LPC

|

|

occitan

|

|

- p

/ b + occlusive-

|

|

-ut-

|

| -pt- |

-ut- |

|

| scriptum |

escriut |

|

| -bt- |

-ut- |

|

| gab(a)ta |

gauta |

|

|

|

|

|

|

- k

/ g + occlusive-

|

|

-yt-

|

| -kt- |

-yt- > -ch- |

|

| factum |

fait > fach |

|

| (voir

évolution

de /kt/) |

||

| -gd- |

-yd- |

|

| frig(i)dam |

freida |

|

|

- t

/ d + occlusive-

|

|

-yt-

|

| -tC- |

? |

|

| pas

d'exemple |

||

| -dt- |

-yt- |

|

| imped(i)tare |

impeitar |

|

Tableau : l'occlusive devant une autre occlusive est vocalisée

captivus > cautieu, caitieu

adaptus > asaut, asautar... adaut, adautar...

abs :

absĕm

(de nom absēns

> absēs : part.

prés. latins) > abs

> AO

aus, laus "non cultivé (en

parlant d'une terre)".

/ks/ > /ys/

(pour ĕx et ŏx voir diphtongaison

conditionnée par y)

bŭxŭ(m) > bois

Caxanicis (année 956 Caxanicus) > Caissargas "Caissargues" (30)

cŏxă(m) > cuèissa

exāmĭnĕm > eissame

sĕx > sièis

laxārĕ > laissar

ps :

Déjà en latin vulgaire, ps > ss : (ALLRL:5) (lat. vulg. ixī /ĭs.sī/ « ipsī » (Leumann, 1977 : 204), x est une graphie hypercorrecte pour ss)

rs :

extrorsŭm > estrọs

Octave Nandris donne (CIAP:44) : "eructare > rotar, scriptu > escrit, rotulu > rotle-role, subtus > sotz, etc.". Remarque : pour (e)ructare, il y a eu évolution précoce en ruptare (CNRTL).

(spatula > espalla, rotulum > rolle, spinula > espilla)

Adaptation : en général, consonne + m,

n > r ou l + m, n (absinthium

> arsent à côté de aisen,

ausen "absinthe" ; bodina

> borna à côté de boina

"borne" ; almosina > almǫrna,

almǫsna, à côté de almǫina

"aumône") "Il s'agit assurément d'un phénomène non d'évolution mais

d'adaptation (traitements acquis sans formes intermédiaires) : la

consonne

Le groupe "consonne + n" n'apparaît qu'à la faveur d'une syncope de proparoxyton, voir voie 3 à consonne-N. En occitan, la syncope semble se produire surtout dans la situation occlusive -voyelle-n, auquel cas on obtient occlusive-r, qui est une muta cum liquida.

plătănŭm > blai, rouerg blasi, Vel bladre.

|

latin

LPC

|

|

occitan (et français)

|

| Carnŭtĭs > Cartŭnĭs

(LNDFA)

> *Cartnis |

fr Chartres |

|

| cŏphĭnŭ(m) |

còfre "coffre" |

|

| dĭācŏnŭ(m) | diacre (diague...) "diacre" |

|

| Lingŏnĭs |

fr Langres (52) | |

| Lŭndĭnŭ(m) |

Londre "Londres" |

|

| ŏrdĭnĕ(m) |

AO

|

|

| pampĭnŭ(m) |

pampre (pampe...) "pampre" |

|

| plătănŭ(m) |

Vel bladre (blai, blasi...) | |

Tableau. Évolution n

> r après occlusive.

pampinus > pampre (CNRTL)

diaconus > diacre

tympanon > (Byzance ?) timbanon > *timbne > timbre (FEW 13/2:455b)

Cophanus > coffre

Carnutis > Cartunis > Chartres (Thomas, article sur l'Aude)

Après nasale

Voir l'évolution de mn

de type espagnol, ci-dessus : hominem

> *omne > hombre.

nb > rb

canbe >

carbe "chanvre"

nc > rc

Dans Prob, on trouve :

"pancarpus non parcarpus" "le mot correct est pancarpus ["composé de toutes sortes de fruits"] et non parcarpus".

Ou bien c'est une assimilation consonantique ?

ng > rg :

-ānĭcis > -ánegues > -angues > ("par différenciation") -argues (noms de lieu du Gard...)

excŏmmŭnĭcāre > AO escomengar > AO escomergar

manica > manga > marga

C'est très peu certain mais possible dans quelques rares cas. Dans les

mots latins en ns, le n souvent amuï en latin

antique, et souvent rétabli par voie savante (cònse,

conseu...) ne semble pas se confondre avec le r

devant s, lui-même souvent

assimilé au s : corsejar,

emborsar, porcieu.

Manselha (voir s > ns) > Marselha ? ; c'est possible mais on peut expliquer le r autrement (voir étymologie de Marselha)

mancipium

> AO

mancip, massip, marsip "jeune

homme"

inverse : FEW : (voir escarrabilhar)

: esmarveillier / esmanveillier

nv > rv :

Dans les exemples ci-dessous, dans nv, le v provient très probablement d'un w épenthique non écrit en latin.

jānŭārĭŭm /yanuwariu/ > genovier > AO gervier, genvier "janvier"

manibus jurare > AO manbes / manves jurar" "jurer en personne" (PMM)

*manuata > a.fr. manvée "poignée"(339)

manualem

> AO mambal

"manuel"

d'après moi : manuarium > *manovier > AO marvier "alerte, prompt"

tĕnŭĕm> tenve > a.fr. terve "ténu"

nm > rm : (voir ci-dessous)

ănĭmăm > arma "âme"

ănĭmālĕm > oïl : Normandie aumé "jeune taureau, .." Doubs, Haute-Saône armau "jeune bœuf, ..." (FEW 24:588b), sursilvan armal, (FEW 24:592a). En domaine d'oc, il n'existe que la forme savante animau, sauf pour le dérivé ănĭmālĭăm > aumalha / armalha (FEW 24:590a). Les descendants de ănĭmālĭăm ont une large répartition géographique (voir attestations dans FEW 24:590a) et pourtant aucune occurrence dans DOM.

mĭnĭmārĕ > mermar "diminuer, amoindrir"

Conservation (parfois savante, mais aussi populaire : m, n, l, s, r sont "fortes" et ont tendance à se conserver : tempus > tems, vendita > venta, coloratum > colrat, vespa > vespa, ardere > ardre). Et type rotulum > rotle ?

Cette partie est en chantier.

Le groupe bt rejoint pt : subtŭs > sota "sous".

En latin classique, les groupes primaires cb, cd, cf, cg, cm, cn, cp, cv (CV) n'existent pas (sauf dans les emprunts aux autres langues).

Par contre, cl, cr sont des muta cum liquida très représentées, et x (= cs) et ct sont également très représentés.

Voir dans la Romania orientale : ct > pt (Wikipédia balkan romance languages) : cŏxăm

> roum coapsă

Voir diphtongaison conditionnée devant i < k + consonne.

laxārĕ > oc laissar, a.fr. laissier "laisser"

Voir dans la Romania orientale : ct > pt (Wikipédia balkan romance languages) : ŏctō > roum opt "huit"

Voir l'étude particulière ci-dessous : ct, gd.

Dans ce paragraphe, je développe des idées personnelles (mars 2021).

Au départ, g semble avoir

souvent évolué en

Pour *frĭgdŭs, -ă "froid" (voir frīgĭdŭs), l'évolution est nettement différente en occitan et en français : au féminin, la consonne devient /dj/ en occitan (freja, vueja), mais reste d en français ("froide", "vide") (le t dans vŏcĭtŭs a eu le temps de se sonoriser > d).

(IPHAF:46) :

frĭgdă(m)

> */fré

Pour l'occitan, selon moi on doit envisager une palatalisation progressive de d (> /dj/) > freja.

Voir frīgĭdŭs.

Voir aussi vŏcĭtŭs (> *vŏgdŭs).

Le groupe gl

nĕglēctŭm

> AO

nel

> a.fr. anelei "tort, faute".

On y voit que la consonne l n'a pas été palatalisée. Le g n'a laissé aucune trace en occitan comme en français ; il est donc difficile de proposer un scénario sur l'évolution de g.

Le même mot nĕglēctŭm a une descendance connue en italien dialectal : (Arcevia) neghetta "miseria estrema", dérivé neghittoso "négligé ; négligent" (FEW 7:89a). Il est remarquable qu'en Italie, ce soit la première consonne g qui soit conservée (à étudier).

Dans cŏāgŭlārĕ

> *cŏāglārĕ

> calhar, "cailler" etc.,

au contraire, pour gl

Certains mots d'origine grecque contiennent gm,

mais aussi certains mots latins. La consonne g

devant m a évolué en /

Pour l'occitan et le français (IPHAF:47 pour le français) :

σάγμα (ságma) "charge,

bât" > sagmă(m)

> */sa

φλέγμα

(phlégma) >

phlegmă(m)

"inflammation" > */fle

Seulement pour l'occitan :

φρἀγμα (phrágma) latinisé en *fragmă ? > frauma "Obione faux-pourpier (plante)" (FEW 8:399b).

tĕgmĭnĕ(m) > tèume "portion de tillac formant une sorte de cabane à l'avant d'un bateau non ponté", voir proparoxytons en m-n.

Rarement, la consonne g a

été vocalisée : Santa Agnès (S. Agnetis vers 1160) > Santa

Aunès "Saint-Aunès" (

Sinon, voir gn à "Troisièmes palatalisations".

Le latin possède queques mots avec gr

Le scénario serait (pour flagrārĕ > flairar, "flairer" : pour le français : IPHAF:45, 57, 76, 80, 184) :

fragrārĕ

"exhaler une odeur (suave)" >

*flagrārĕ >

agrŭm "champ" > AO aire "champ ; nid, aire d'oiseau".

fragrārĕ > *flagrārĕ "exhaler une odeur (suave)" > AO flairar "flairer"

ĭntĕgrŭm > AO entieir ; "entier" (voir ĭntĕgrŭm à "Diphtongaison conditionnée")

nĭgrŭm >

AO

n

Il existe une assimilation progressive ancienne mb > *mm, puis > m par dégémination, affectant l'espagnol, le gascon, une partie du languedocien (voir TDF paloumbo / paloumo, espagnol paloma, de lat palumba), et également en Italie : (GSLID1:359, §254) .

lumbus > esp. lomo ;

novembrem > *novemme> gascon noubéme

palumbam > paloumbo / paloumo, espagnol paloma ;

plumbum > esp. plomo, ambos > ancien esp. amos, esp. mod. ambos.

Dans GIPPM-2 il n'existe pas de mention de cette assimilation.

En général, nd est conservé :

ĭndĭgnārī > oc endenhar, fr indigner ;

mĕndīcārĕ > oc mendigar, fr mendier ;

ŭndăm > oc onda, fr onde ;

vĭndēmĭăm > AO vendẹmia, vendẹmnha, vendẹnha "vendange".

Cependant, quelques cas montrent une assimilation

- Vindasca, Vindausca (IVe siècle) > Venasca

"Venasque" (84) (Venasca,

- ĭnfŭndĭbŭlŭm > AO enfonilh, efonilh "grand entonnoir", OM enfonilh à

l'ouest du Rhône (voir TDF), Vel enfonhilh (avec [

- prēndĭs > prenes "(tu) prends" ; mais le paradigme de prendre serait influencé par pren "(il) prend" selon GIPPM-2:217.

- Voir aussi la discussion à l'étymologie de anar "aller", it andare (< *ambĭtārĕ ?)

Je me demande si une tendance ne s'est pas dessinée dans le cas de nd + i, tendance qui s'apparenterait à nd + ĭ en hiatus, dans les cas ĭnfŭndĭbŭlŭm, prēndĭs, où l'on obtient des variantes en n et nh.

On connaît aussi l'évolution inverse : nn > nd (ci-dessous).

hapsŭ(m)

> aus "toison"

capsă(m) > caissa

capsŭ(m) > cais "mâchoire"

capsŭlă(m) > caussula

exlapsŭ(m) > a.lim. eslaus "ouverture par laquelle s'échappe le trop plein d'un étang" (FEW 5:177b).

ĭpsŭ(m) > AO ẹis, ẹps, ẹus, ẹs...

Typiquement, on aurait : pt

> tt > t : sĕptĕm

> sèt "sept" (GIPPM-2:165). Le groupe pt

rejoint le groupe bt : sŭbtŭs > sota "sous".

*accaptāre (< ad + căptāre ou < acceptāre) > acaptar "se procurer ; acheter..."

aptŭm "approprié, adapté" > AO at "besoin, profit", a.frpr. ait "bien né" (GirRouss in FEW 25:62a)

captare > a.lyon. chattar (FEW 25:62a)

captīvŭ(m) "prisonnier..." > AO cautieu, caitieu, catieu "captif ; aussi "chétif", Roland caitif ; à étudier : captīvŭm aurait évolué en *cactīvŭs (FEW 2:332a,b, CNRTL "chétif"), peut-être croisé avec gaul *cactos "serviteur".

ădaptŭ(m) (attesté au VIIe siècle) > asaut, asautar... adaut, adautar...

rŭptŭ(m) "rompu" > rot, rŭptă > rota

Voir S-N à "évolution des proparoxytons".

ăsĭnŭm > (sud-ouest) aine "âne"

patrem > paire

matrem > maire

fratrem > fraire

petram > pèira

potrire > poirir

Je réunis dans le même paragraphe l'évolution de ct et gd

Voir ctĭ, ctĕ + voyelle (făctĭōnĕm > façon, faiçon).

Pour /kt/ latin, on peut distinguer trois aboutissements occitans principaux : it, ch, ich (GIPPM-2:171-186). Le type ich me semble peu caractérisé (voir 3 ci-dessous). Par ailleurs il existe un type

Voir notamment :

dīrēctăm > dreita, drecha, dreicha "droite", carte 0427 de l'ALF.

strĭctăm > estreita, estrecha, estreicha, carte 0524 de l'ALF.

(GIPPM-2:173 cite ces deux cartes de l'ALF).

Schéma général (après voyelle tonique ou atone) :

| -ct- latin | > / |

> / |

|

|

(dīrēctăm) |

> /t |

> /t |

|

| > /yt |

> , ∅ en fin de mot |

(1) Pour le type dreita, on perçoit immédiatement le rapprochement avec le français "droite" (a.fr. dreite ; puis éi̯ > ói̯)

(2) Pour le type drecha, on perçoit immediatement le rapprochement avec l'espagnol derecha.

(3) Le type dreicha

est certes nettement représenté dans la carte ALF "droite", mais ce type (

Pour les détails de l'évolution

phonétique, voir ci-dessous.

lactĕ(m) > AO lach, lag, lait, layt "lait"

lactūcă(m) > AO lachuga, laytuga "peinture"

trŭctă(m)

> AO tr

Voir ctNSP, GIPPM-2:179-181 (étude peu claire), IPHAF:74, 136.

Schéma général (après voyelle tonique ou atone) :

| -nct- latin | > AO /ñt/ > /nt/ (oc ponta) | > |

|

(pŭnctăm) |

> /nt |

(1) La variante pointa est donnée en (d) par le TDF ; à mon avis on a affaire à un i diphtongal de type français devant /ñ/ implosif.

Pour étudier les descendants des mots latins en

Mais l'étude des toponymes en Sanch

(ci-dessous) permet de constater une assez bonne correspondance

géographique entre "la zone drecha"

(ALF carte

0427) et "la zone Sanch".

Cela permet de supposer que l'évolution de

Voici quelques exemples montrant les différents aboutissement AO de

*complanctă(m) > AO complancha, complansa (peut-être pour /kó̃plãtsa/), complanta, complainta "complainte"

jŭnctă(m)

> AO j

*pĭnctūrăm (< pĭctūrăm) > AO penchura, peintura, pintura "peinture"

pŭnctă(m)

> AO p

pŭnctŭ(m)

> AO p

sanctŭ(m)

> AO sant,

san, sanh, sayn, sanht, saint... (et les f.dial. en e

: senh...), sanch

(type Sanch Amans...) "saint"

tĭnctă(m) > AO tencha, tenta, tincha "teinte"

ŭnctŭ(m) > AO onh "matière onctueuse", onhz (au cas sujet, ci-dessous GIPPM-2:180-181), onch (voir onchar "oindre")

Proclises sanctu > santu, sanch > san

GIPPM-2:180 (r.g.f.d.a.) "Hors certains noms de lieu, le

continuateur de sanctu, -a a

partout -nt, -nto ~ -a ~ -e

[...], ce qui peut être dû à la fréquence d'un débit rapide en mi-proclise

latine, san(c)tu, ou en proclise

romane devant consonne, exemple san(ch)

GIPPM-2:180-181 (r.g.f.d.a.s.p.) "On rencontre en

Notamment dans les toponymes issus de Sanctŭs,

Sanctă + nom de saint(e) commençant par une voyelle, on a

souvent obtenu la forme

Dans ces cas, la mécoupure est ancienne et déjà fréquente en occitan,

c'est-à-dire que le nom originel du saint n'a plus été reconnu déjà à

une époque ancienne : Sanch Amans

a été perçu comme Sant Chamans.

Voir Sancti Chalumundi (année 1247) pour "Saint-Chamond" (42) (voir ci-dessous dans le tableau Sanctŭs Annemŭndŭs).

Saint Chélir (1230-1231) pour Saint-Chély-d'Apcher (48) (voir ci-dessous dans le tableau Sanctŭs Hĭlărĭŭs)

HLPA:45 : "Ainsi, sanctus

Amantus (nom d'une chapelle et d'un quartier suburbain) était

devenu sanct Aman et sanch

Aman. Le vulgaire a transposé le ch

et en a fait san Chaman, forme

qui est restée, et c'est sous ce vocable qu'est connu actuellement ce

quartier."

De très nombreux autres Sanctŭs + nom de saint commençant par une voyelle ont donné Sant... Les Sant Amans, Sant Andrieu, Sant Ilari... sont légion. En voici l'explication :

- certaines de ces formes sont susceptibles d'avoir été "rectifiées" en redonnant le bon nom du saint précédé de Sant (les formes anciennes écrites sont à rechercher au cas par cas ; on peut trouver des formes en Sanch) ;

- surtout, le toponyme se trouve dans la

zone dreita et non drecha

de la carte

0427 de l'ALF. Une rapide analyse montre une assez bonne

coïncidence de la "zone drecha"

avec la "zone Sanch" (voir ces

toponymes dans le tableau ci-dessous). De l'est vers l'ouest, les

départements contenant un ou des toponymes en Sanch

sont : 13, 84, 30, 48, 34,

12, 15,

19, 46, 24, 16, 33

; ils correspondent (parfois marginalement) aux zones actuelles où l'on

dit drecha ou dreicha

pour "droite". Par ailleurs en

Je donne ci-dessous les cas où la forme

|

latin

LPC

|

|

occitan

|

|

français

|

|

Sanctŭm

/ -ăm |

|

Sanch

(perçu

comme Sant Ch..., Sant S...)

(1) |

|

(souvent) Saint-Ch... |

|

|

|

|

|

|

| Sanctă(m) Agathă(m) |

|

(Sancha Ata) Sant Chate (30) | Saint-Chaptes (30) | |

| Sanctŭ(m) Albīnŭ(m) |

|

Sanch Albin (24) |

|

Saint-Aubin-de-Lanquais (24) |

|

|

|

|

|

|

| Sanctŭ(m) Amandŭ(m) (1) |

|

Sanch Amant (24) |

|

Saint-Amand de Coly (24) |

|

|

|

|

|

|

|

Sanctŭ(m) Amantĭŭ(m) (et Amāsĭŭm?) (2)

|

Sanch Amàs (13) |

Saint-Chamas (13) | ||

|

|

(84, quartier d'Avignon) |

|

Saint-Chamand (84) |

|

|

|

Sanch Amans (15) |

|

Saint-Chamant (15) |

|

|

|

|

|

|

|

| Saint-Chamand (63, comm. de St-Julien-de-Coppel) | ||||

| Saint-Chamand (63, comm. de Busséol) | ||||

|

|

|

|

|

|

| Sanctŭ(m) Amarandŭ(m) |

|

Sanch Amarant (46) |

|

Saint-Chamarand (46) |

|

Sanctŭ(m) Andreŭ(m) (3) |

|

Sanch Andreu (3) |

|

Saint-André (3) |

|

Sanctŭ(m) Anĭānŭ(m) |

Sanch Inhan (34) (4) | Saint-Chinian (34) | ||

|

|

Sanch Inhe (4) |

|

Saint-Chignes (46, comm. de Gramat) | |

|

|

Sanch Inhe (4) |

|

Saint-Chigne (46, comm. de Saignes) | |

|

|

|

|

|

|

|

Sanctŭ(m) Annemŭndŭ(m) (5) |

|

Sanch Amont (42) |

|

Saint-Chamond (42) |

|

Sanctŭ(m) Arĕdĭŭ(m)

ou Arĭgĭŭ(m) |

|

*Sanch Eriés > Sant Seriés (34) (1) |

|

Saint-Sériès (34) |

| Sanctŭ(m) Astĕrĭŭ(m) |

|

Sanch Astier (24) |

|

Saint-Astier (24) |

|

|

|

|

|

|

| Sanctŭ(m) Ăvītŭ(m) (6) | Sanch Abit (24) | Saint-Chabit (24 commune de St-Sernin-de-Reillac) | ||

| Sanch Avit (24) | Saint-Avit-de-Vialard (24) | |||

| Sanch Avit (24) | Saint-Chavit (24 commune de Saint-Pierre-de-Côle) | |||

|

|

|

|

|

|

| Sanctŭ(m) Ēlĭgĭŭ(m) (7) | Sanch Èli (12) (7) | Saint-Chély-d'Aubrac (12) | ||

|

|

|

|

|

|

|

Sanctŭ(m) Eparchĭŭ(m) |

|

*Sanch Ibars > Sant Cibars (24) (1) |

|

Saint-Cybard (24, comm. de Mouleydier) |

|

|

*Sanch Ibars > Sant Cibars (33) (1) |

|

Saint-Cibard (33) | |

|

|

*Sanch Ibars (16) (1) |

|

Saint-Cybard (16) | |

| *Sanch Ibars d'Euse (16) (1) | Saint-Cybardeaux (16) | |||

| Sanch Ibars (19) (1) |

Saint-Ybard (19) | |||

|

Sanctŭ(m) Eumachĭŭ(m) |

|

Sanch Amaci (24) |

|

Saint-Chamassy (24) |

|

|

|

|

|

|

| Sanctŭ(m) Hĭlărĭŭ(m) (7) | Sanch Éler

(Sanch Ílir)

(48) (7) |

Saint-Chély-d'Apcher (48) | ||

| Sanch Éler

(48) (7) |

Saint-Chély-du-Tarn (48) | |||

|

|

|

|

|

|

| Sanctŭ(m) Hippŏly̆tŭ(m) |

Sanch Apòlit (13, quartier d'Aix-en-Provence) | Saint-Hippolyte (13) | ||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : conservation de Sanch dans les noms de lieu

mécoupés.

(1) Dans les régions où ch est réalisé [ts], on a

perçu Sant S... (Sant

Cibars, Sant Sériés...). Dans ces derniers toponymes, l'absence

d'uniformité orthographique provient d'habitudes ; la logique exigerait

plutôt Sant C... (Sant Ceriés).

Remarque : le -s dans Sant

Cibars, est attesté en AO ("Ibarc"),

Wikipédia donne Sanch Ibarch (19), à étudier (c + ĭ en hiatus).

(2) Plusieurs noms de saints ont pu se confondre dès le Moyen Âge, et

la situation est confuse : sanctŭs

Amantĭŭs, sanctŭs Amāsĭŭs (SDBDR2:930 : pour "Saint-Chamas", année 1328 : "Amantius paraît être mis pour Amasius, évêque d'Avignon", mais TGF3:1612

: année 969 : S. Amantium). Il

existe aussi sanctŭs Amandŭs

et sanctŭs Amandĭŭs. En toute

logique, Amantĭŭm donnerait

(3) Pour Sanctŭ(m) Andreŭ(m) >

Sanch Andreu, ma source est GIPPM-2:180 : Sen

Chandreu, "périgourdin en 1247".

(4) Pour Sanctŭs Anĭānŭs,

voir notamment ctNSP:607. Pour le i

dans Sanch Inhan, voir type

Montānĭācŭm > Montinhac.

Sanch Inhe correspond à

"Saint-Igne" du Tarn-et-Garonne ; ce serait le même saint qu'Agnan

ou Aignan ? À éclaircir.

(5) Voir Annemŭndŭm > Aunemŭndŭm.

(6) Pour Sanctŭs Ăvītŭs : ctNSP:607. Les autres "Saint-Chavit" du sud-ouest de la France ont probablement la même origine.

(7) Pour Sanctŭm Ēlĭgĭŭm

"Saint Éloi", dès 1266 il y a confusion entre le nom de cette commune (12) avec Sanctŭm

Hĭlărĭŭm "Saint Hilaire" (TGF3:1612 : S.

Yleri). Sanch Éler

semble partout prononcé /sãt

|

latin LPC

|

|

occitan

|

|

français |

|

Sanctă(m)

|

|

Sancha

(perçu comme Sant Ch... : changement de genre !) |

|

(souvent) Saint-Ch... |

|

|

|

|

|

|

| Sanctă(m) Agăthă(m) |

Sancha Ata > Sant Chate (30) | Saint-Chaptes (30) | ||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : conservation de Sancha dans les noms de lieu mécoupés.

Anthoine Thomas (EPF:136-139) fait remonter Sant

Chier (actuellement Saint-Chef,

Selon F. de La Chaussée (IPHAF:46) :

"En Gaule et dans la

Toujours selon F. de La Chaussée, comme il n'y a qu'un déplacement

horizontal de la langue, vers l'avant : k

>

Exemples (IPHAF:46) :

factŭ(m)

>

Pour /ks/ (x)

(ci-dessous) :

laxāre

/laksaré/ >

ŭxōrĕm > AO oisọr "femme, épouse"

(GIPPM-2:176)

"ct devient donc un groupe de

consonnes mouillées, donc mal occludées, à points d'articulation

rapprochés. Les résultats attendus d'un procès de fixation sont en

première ligne it

(différenciation d'aperture et de mouillure en conservant à peu près les

points d'articulation primitifs) et ch

(fusion en un seul phonème à point d'articulation moyen [...])."

On peut résumer ainsi la pensée de Jules Ronjat : /kt/ peut évoluer

soit en /yt/, soit en /t

On voit que J. Ronjat ne donne qu'une explication vague notamment pour

/kt/ > ch. Je propose un

détail de cette évolution ci-dessous.

Selon certains linguistes, les formes en ch

/t

Pour l'occitan : sources à chercher.

Pour l'espagnol : les formes espagnoles en ch

< ct montrent les mêmes aboutissement que les formes

occitanes en ch < ct : oc nuech

/ esp noche

"nuit", oc drecha

/ esp derecha

"droite", oc estrecha

/ esp estrecha

"étroite", etc. Les deux idiomes ont également nct

> nch : AO sanch

/ AE sancho

(voir ci-dessous).

Voici par exemple les explications de RLHI pour

l'espagnol (l'auteur reste vague sur /kt/ > ch

; il développe surtout le blocage de la diphtongaison romane, mais noter

la chronologie /kt/ > /yt/ > ch) :

RLHI:83-84 :

(trad.angl.,

s.p.s.)

"(...) les groupes [kt], [kl], [ks], [lt], au cours de leur

palatalisation, génèrent un [

Les voyelles simples proviennent des diphtongues secondaires comme on l'a vu juste ci-dessus, avec [éy], [èy], [ay] évoluant en [é], [é], [é]. Les évolutions typiques sont :

strĭctu "étroit" > [estrekto] > [estréyto] > [estrétʃo] estrecho

pĕctu

"poitrine" > [pèkto]

> [pèyto] > [pétʃo] pecho

lacte "lait" > [lakté] > [layté] > [létʃé] leche

Les voyelles

mŭltu

"beaucoup" > [móltó]

> [móytó] > [m

nŏcte "nuit" > [nokté] > [nòyté] > [nòtʃé] noche

De toute évidence l'évolution [óy] > [

Pour sanctum > fr "saint" : IPHAF:74 donne : *sanytu

> *saintu (mais comment concevoir *sanytu

avec [

Henri Gavel (EEPC:17-19) donne deux scénarios possibles pour

l'espagnol, tous deux plaçant l'aboutissement ch

comme résultant du premier aboutissement it.

Voici ces deux scénarios pour lactem

"lait", avec de plus la mention a

> e (lactem > leche)

; il emploie i̯ qu'il appelle

"i consonne" (ce serait donc

plutôt

Première hypothèse de H. Gavel :

lactem > *laite > *leite > (métathèse

it > ti)

*letie > leche ("on serait passé aux formes actuelles par un

simple changement du groupe t

+ i̯ en t +

Seconde hypothèse de H. Gavel :

lactem > *laite > (mouillure du t par i̯) *laiche > *leiche > leche ;

ou lactem > *laite > *leite > (mouillure du t par i̯) *leiche > leche).

H. Gavel estime que la seconde hypothèse est plus vraisemblable, et signale que c'est celle adoptée par R. Menéndez-Pidal.

É. Bourciez (EEPC-cr:382) estime que H. Gavel aurait dû supprimer les "singulières hypothèses de la p. 17 sur l'évolution du groupe ct" ; il doit faire allusion à la première hypothèse ci-dessus, en effet développée à la p. 17 (mais je ne vois qu'une et non des hypothèses), et il ne se justifie pas. En tout cas, je reprends l'idée d'une métathèse juste ci-dessous (mais sans passer par un stade /yt/).

Je propose une explication détaillée dans le cadre du premier scénario ci-dessus, avec deux voies parallèles (non successives). Pour "la voie 2", j'estime qu'il y a eu une métathèse dans le "domaine occitan drecha" et dans le domaine castillan :

voie 2 : /kt/ > /

Arguments :

- Dans ct, la consonne t est en position forte ; phonétiquement, elle est difficile à faire évoluer (cela dit, une telle consonne peut subir l'influence de la consonne précédente dans certains cas) ;

- Les palatalisations de ke, ki, puis ka, ont existé même en position forte, mais avec l'influence de e et i (puis a) subséquents.

- Cette métathèse a dû être favorisée par l'existence de nombreuses

- Cette métathèse est à rapprocher de */fréjda/ > /frédja/.

- Mots occitan en voyelle-it- sans qu'il n'existe de variante en -ch- : (en dehors des cas comme boita < en fait boista, etc., de variantes uniques de ct comme fuita, apeitar < expectare) :

coitivar (< cultivare)

suita, persuita

PRONONCIATION de -ct- :

*wahta > gaitar / gachar "guetter".

Ainsi (proposition personnelle) :

| /kt/

> */ |

> (voie 1 : vocalisation) /yt/ |

|

(dīrēctăm)

|

> (voie 2 : métathèse) */t |

De même pour le cas

| / |

> (voie 1 : palatalisation de n) /ñt/ |

|

|

> (voie 2 : métathèse) / |

(Voir notamment SSMML et ÉGCOL, le second article va plus loin dans les conclusions).

(PHL4:172, Remarque).

L'expression muta cum liquida provient des grammariens

latins qui étudiaient la

L'ambiguïté ainsi décrite par les auteurs antiques a induit en erreur

les linguistes contemporains, selon ÉGCOL : les auteurs antiques ont décrit un

système adadémique, artificiel, mais qui ne correspondait pas au latin

parlé, qui considérait toujours les muta cum liquida comme

Dans une première approche, on peut

dire que les muta

cum liquida sont des groupes

de deux consonnes capables de former une

Cette particularité des muta cum

liquida existe dans de nombreuses langues (réféfences ?). Elle

repose sur le

La notion de muta cum liquida

a d'abord été développée dans la

La

Par exemple le vers ci-dessous montre que vŏlŭcrĭs "oiseau" a une deuxième syllabe légère à la première occurrence, et lourde à la deuxième (vŏ-lŭ-crī puis vŏ-lŭc-rĭs), voir hexamètre dactylique.

(PHL4:174, ÉGCOL:306)

et primo similis volucri, mox vera volucris :

et prī | mō sĭmĭ | lĭs vŏlŭ | crī, mox | vēră vŏ | lŭcrĭs

| ͜ ͜ | ͜ ͜ | | ͜ ͜ |

"et d'abord semblable à un oiseau, puis un

véritable oiseau"

(Ovide, Les Métamophoses, 13, 607)

Pour le grec, les muta cum liquida

sont : t, d, th, k, g, kh, p, b, ph

suivis de l ou r

(AQSLM:16). Par exemple tr

dans πολύτροπος (polutropos)

"qui erre çà et là", avec uspilon bref. La

Sunt etiam syllabae, quæ communes dicuntur, cum aut correptam vocalem duæ consonantes secuntur, quarum prior aut muta quæpiam est aut f semivocalis et sequens liquida; aut...

"Il y a aussi les syllabes nommées communes [ambivalentes : parfois lourdes, parfois légères], composées soit d'une voyelle brève suivie de deux consonnes dont la première est en quelque sorte muette (muta, c'est-à-dire

Vers les mêmes années, Aphthonius, Charisius, puis Diomède développent aussi ce concept (leurs passages mériteraient d'être traduits et étudiés ici).

Concernant la consonne f, il faut ainsi remarquer que les grammairiens comme Donat étaient conscients que cette lettre joue le même rôle que des muta (

Voir aussi combinée,

groupe combiné.

Il s'agit de :

bl, br

cl, cr,

dr,

fl, fr,

gl, gr,

pl, pr,

tr

Deux combinaisons ne sont pas tolérées en latin : tl

et dl. Lorsque ces

combinaisons parviennent dans la langue latine, soit par

(TP:320) :

"Ainsi les groupes tl et dl sont inconnus et impossibles dans la plupart des langues romanes et l'étaient déjà en latin vulgaire (cf. fr. épingle de *épindle, lat. vulg. ueclus de uet(u)lus)."

En ancien occitan, dl n'est

pas connu, mais tl est bien

attesté à l'écrit. La prononciation était probablement bien [tl] (à

étudier). Voir les mots empruntés au grec, qu'on prononce naturellement

en français : athlète, atlas, et aussi avec les syncopes : att'ler,

pat'lin, pot'lé.

batlegua (var banlega "banlieue")

brutle "bruit"

butlada "les boyaux" (du latin bŏtellus ou bŏtŭlŭs "boyau")

crotlar "branler, trembler ; crouler" (de *crŏtălāre "secouer", ou moins probablement de *corrŏtŭlāre : CNRTL "crouler")

cr

espatla

"épaule" (var espala,

de spăthŭlăm

"spatule ; omoplate")

espitl

rotlar,

rutlar "rouler" (var

rolar, roclar < *rŏtŭlārĕ

ou *rŏtĕllārĕ)

r

rutlọṉ " (var rolọṉ, "rouleau" de drap)..."

sotlar

"soulier" (< sŭbtĕlārĕm).

Le phonème [v] n'existait pas en latin classique. Voir le V latin à nature

du waw ; voir l'apparition du phonème [v] à convergence

de b, v, f

invervocaliques. Au cours de l'évolution du latin vers les langues

romanes, vl et vr

ont été susceptibles d'apparaître dans d'assez nombreux mots.

On ne connaît aucun mot en AO ni en a.fr.

contenant le groupe consonantique vl.

Cependant dans le domaine d'oïl, tavle

"table" a existé dans le dialecte du Ponthieu dans la Somme.

Le groupe consonantique vr

est naturel en français : "chèvre", "lèvre", "sevrer", "vivre"...

Il faut noter que vr a bien

une nature de muta cum liquida

en Gaule du nord puisqu'il ne fait pas entrave :

fĕbrĕm

> fièvre, lĕpŏrĕm

> lièvre

caprăm

> a.fr. chièvre

(> "chèvre"), labrăm >

"lèvre", voir diphtongaison

française de a.

bĭbĕrĕ

> a.fr. boivre

(> "boire"), voir diphtongaison

française de é.

En AO, vr existe mais il semble marginal. L'évolution phonétique typique de l'occitan suit les schémas :

pr > br (caprăm

> cabra) ;

v'r > ur (vīvĕrĕ

> viure) ;

br > ur

(lībrăm > liura).

En chantier.

(Venasca:166) : "De toute façon, la coupe syllabique varie dans une même langue selon le temps, ainsi il est admis que le latin coupait jadis pat-rem [...]"

L'évolution des muta cum liquida est aussi abordée dans d'autres parties (cliquer sur les liens).

| br |

cr |

dr |

gr |

pr |

tr |

| bl |

cl |

dl (1) |

gl |

pl |

tl

(1) |

(1) dl et tl

ne sont pas tolérés en latin, mais ils peuvent apparaître soit par

Selon (TMCL.) (SSMML.)

cathedram > *catédra ? > cadiera "chaise" ;

(de même intĕgrŭm > entier, tonitrum > tonerre...) ;

Effet facilitateur sur les syncopes

(leporem > lèbre "lièvre")

Voir aussi la syncope "tardive" spīrĭtŭs > esprit.

(Voir SSMML)

Ce type de métathèse est fréquent.

(GIPPM-2:407 : "Les tendances notées § 441 font de

toute l'Aquitaine un pays d'élection pour les métatèses de

Schéma général :

Exemples :

baccla > blacca

bafrar > brafar

gaulois bistlos "bile" > bescle "rate" > prov. actuel blesque, blesquin (FEW)

buccula > buccla > bloca, bloquier (bouclier)

cambra > cramba "chambre" (dans une quinzaine de départements du sud-ouest de la France)

cancrem > cranc

capra > craba (gascon, languedocien, béarnais)

castrare > crestar

comprare > crompar

cŏnflāre > coflar / clofar,

gonflar / glonfar "gonfler"

cŏntrā > (gascon) cronta

cooperire > crobir, cobrir, curbir ; cooperculum > crubecel

corbem : gorbin > grobin (dauphinois : TDF)

fēmĭnăm > *femra

> frema

fimbria > latin *frimbia > frẹmja "frange"

Gabrĭēl (DFL, hébraïque) > Grabieu

paupĕrĕm / paupĕrŭm > paupre > paubre > praube "pauvre" (sud-ouest) (paupĕr)

(rĕ)cŭpĕrārĕ : cobrar, crobar (ǫ), crubar

tabir ou tabur ou tubul > AO trempe "tambour"

tĕmpĕrārĕ > temprar > trempar

"tremper"

tigra > AO triga

"tigresse"

tufera > trufa (trufar > it. truffare (Treccani))

Schéma général :

Exemples :

berbīcĕ(m) (< vervīcĕm) > fr "brebis" (voir verbice > berbice)

burliera > bruliera (voir burliera)

corpatas > cropatas

(claustrum > claustra, crausta : ?)

fĭrmārĕ > fermar, fremar

formātĭcŭm (caseum) > fromatge "fromage"

pulvis > pọlvera, pọrba, prọba

thyrsus > torç, troç

tŭrbare > (AO) torbar,

trobar "troubler"

tŭrbŭlare > (AO) troblar,

treblar, trebolar "troubler"

Processus phonétique

Le processus phonétique est signalé :

(ÉDAF:455) "Les propriétés perceptuelles et articulatoires de la rhotique interagissent pour la rendre susceptible à des métathèses (par exemple formage > fromage ; berbis > brebis, surtout dans les syllabes non accentuées [...]".

brittisca (bretèche, échaffaudage) > bertresca

carta > cartra

tarta > tartra (AO)

*termitem > tèrtre

Voir apocope après muta cum liquida ?

Le s impur est le s

initial suivi d'

Diachronie

Une syllabe ne peut normalement pas commencer par deux consonnes à part

les cas de muta cum liquida : crassus,

blandus. C'est un phénomène universel. Le groupe s

+ consonne demande un effort articulatoire ; il est plus facile à

prononcer avec e ou i

devant.

Dans toutes les langues du monde, la structure d'une syllabe est

normalement la suivante :

L'échelle de sonorité ci-dessus

montre que les groupes sco- (schŏla), spi-

(spīna), scri-

(scrĭbĕre)... enfreignent le

Dans la

schŏlă

> ĭschŏlă [iskola] > escòla [éskòla] (occitan) > école

(français)

Dans la

schŏla(m) > escola "école"

scrĭbĕre > escribere "écrire"

spīna(m) > espina "épine"

squāma(m) > escama, escauma

"écaille"

stātu(m) > estatu "état"

etc.

Les mots français comme "scorpion", "squelette", "statue", sont des emprunts au latin, avec abandon de formes populaires comme estatües (forme du début XIIe siècle).

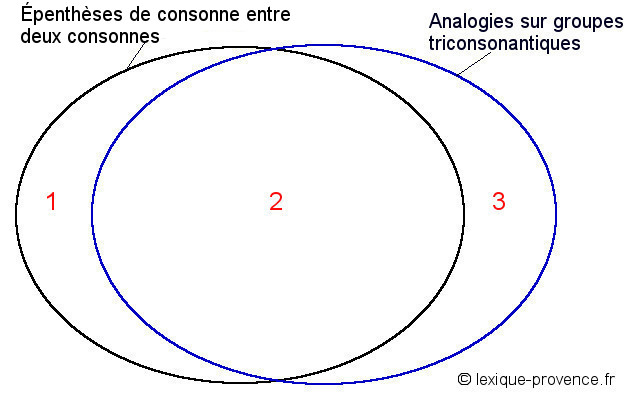

Je traite ici essentiellement de la vague d'épenthèses qui a concerné une période de l'Antiquité. Il faut y joindre la notion d'analogie sur groupes consonantiques (ci-dessous).

(IPHAF:111) À la fin du IIe siècle et

au début du IIIe siècle, une grande vague de

- Exception 1 : dans le cas cr + voyelle post-tonique, il n'y a pas encore de syncope à cette époque : lacrima "larme" (IPHAF:111).

- Exception 2 : en occitan, de très nombreux

mots, parfois des variantes dialectales, n'ont pas subi cette syncope.

C'est ainsi qu'on trouve tremola

"(il) tremble" (< trĕmŭlăt),

pibol "peuplier" (< pōpŭlŭm), cese

"pois chiche" (AO ceze, cezer

< cicerem), nàisser

"naître" (< nāscĕrĕ,

le français a connu la syncope > "naître"), Antíbol

(< Antĭpŏlĕm)

alors qu'on a Grenòble (< Grātĭānŏpŏlĕm)...

Ces mots non syncopés sont considérés comme ayant subi une influence

savante.

Ces

On constate que les groupes consonantiques inhabituels ont été changés par l'insertion d'une consonne supplémentaire entre les deux consonnes originelles : ml > mbl, mr > mbr...

F. de La Chaussée fournit des explications phonétiques mécaniques, automatiques, pour l'apparition de telle ou telle consonne épenthique (IPHAF:140-141) (je les donne ci-dessous pour chaque cas concerné). Il considère que l'épenthèse est "une conséquence du renforcement articulatoire" (IPHAF:140) ; cette notion de renforcement articulatoire n'est pas claire chez l'auteur.

Il me semble qu'on doit compléter le raisonnement de F. de la Chaussée

par la notion d'analogie sur groupes

triconsonantiques :

● La combinaison nl

devrait, comme il le signale lui-même, mener à ndl

si une cause cause purement mécanique était intervenue. Mais en français

on a eu nl >

ngl ; ainsi spīnŭlăm > "épingle" doit être expliqué

plutôt par une analogie,

par exemple sur cĭngŭlam > a.fr. cengle

"sangle" (IPHAF:140). D'ailleurs cette épenthèse nl

> ngl n'est pas attestée en AO, où comme aboutissement de spīnŭlăm

on ne connaît que espila, espinla,

espinola. On connaît aussi espanla

"épaule", amenla "amande", ce

qui prouve que le groupe consonantique nl

était accepté en AO. Le latin classique aurait mené à ll

: ĭnl- > ill- (illūmĭnārĕ...)

; le même phénomène a dû se produire pour spīnŭlăm

> espila : *inl > *ill

> il. En occitan comme en français, les mots en

● On doit poursuivre ce raisonnement pour expliquer sl > scl. La syncope des mots latins assŭlăm et i(n)sŭlăm a mené à oc ascla, iscla. En prononçant énergiquement la combinaison sl, on pourrait produire une combinaison s'apparentant à stl. Mais la combinaison retenue dans l'occitan a été scl, sans doute par analogie sur les schémas familiers du latin ou du grec : asclēpĭăs, dĭsclūdĕrĕ, masc(ŭ)lŭs, mĭsc(ŭ)lārĕ, *rasĭcŭlārĕ > *rasclārĕ...

Des phénomènes du même type se sont produits dans des contextes un peu différents (voir ci-dessous tableau d'exemples) :

- épenthèses

lors des

sl.pr. *slovēninŭ > *sclavone > esclau "esclave"

a.b.fr. *slaitan > esclatar "éclater"

...

- l'altération analogique stl > scl :

- lors des

gaulois *bistlos "bile" > AO bescle "rate"

- lors des

ăristŭlăm

> arescle "éclisse",

ūstŭlārĕ > usclar

"brûler" (voir bruslar, brûler...)

Ainsi les consonnes épenthiques ont pu apparaître par un mécanisme

phonétique automatique, mais aussi (et parfois seulement) pour assimiler

à la langue latine des groupes consonantiques inhabituels. Ici

l'épenthèse (sl > scl) et la

substitution de consonnes (stl >

scl) ont agi pour assimiler sl

et stl aux schémas habituels

du latin. Donc des analogies

se sont exercées à partir de mots déjà existants, des "mots modèles". Ces mots modèles sont écrits en

mauve dans les tableaux ci-dessous. On

peut parler d'analogie sur groupes triconsonantiques.

● Dans le schéma ci-dessous, je montre que selon moi, les notions

d'épenthèse et d'analogie sur groupes triconsonantiques se recouvrent en

grande partie, mais pas complètement.

Schéma ci-dessus : création de groupes

triconsonantiques avec influence des épenthèses et influence des

analogies sur groupes triconsonantiques (voir par exemple sl / stl > scl). Pour

expliquer certains groupes triconantiques, les deux notions se

recouvrent largement (2), mais

certaines épenthèses sont peut-être purement phonétiques (1),

et certaines analogies sur groupes consonantiques ne sont pas des

épenthèses (3) : ūstŭlārĕ > *ūstlārĕ

> usclar "brûler". (Je parle des épenthèses de consonnes

entre deux autres consonnes).

Voir le contexte ci-dessus.

Avant la fin du IVe siècle (IPHAF:140), au moment du "renforcement

articulatoire" (?), pour prononcer ml,

mr, nl, nr, "le dernier segment de la nasale s'est dénasalisé,

laissant en place l'

(Voir aussi GIPPM-2:229).

Je propose aussi le rôle de mots

modèles (en mauve ci-dessous) ayant facilité les épenthèses par

analogie (explications

ci-dessus).

Tableau. Épenthèse entre m et l. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.

(1) Pour assemblar et semblar, la racine est différente : respectivement sĭmŭl et sĭmĭlĭs, voir CNRTL "assembler". Pourtant, DFL réunit assimulare et assimilare dans le même article : à mieux étudier. En remontant le temps, sĭmŭl et sĭmĭlĭs proviennent de la même racine, voir sĭmŭl / sĭmĭlĭs dans les apophonies.

(2) Pour Chambly, Chambley, voir m-ly.

(3) Pour flambar,

(4) Pour hŭmĭlĕ(m),

les mots courants, oc umble, fr. "humble" sont

(5) DENLF:721b donne villa

"domaine rural" de Mummulus,

nom de personne germanique. Voir aussi TGF2:994. Les sites internet propagent "villa

Mummole, vers l'an 800", dont je ne trouve pas la source.

Tableau. Épenthèse entre m et r. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.

(1) L'évolution cammărŭs > cambărŭs est déjà attestée en latin tardif, probablement par l'influence de camba "jambe" (FEW 2:144a) ; voir l'italien gambero "crevette". Le mot n'entre donc pas dans les épenthèses causées par la syncope, mais a pu au contraire renforcer l'influence analogique de ŭmbra.

(2) L'évolution ămĕrīnă > *amera est postulée par les

représentants fr.pr.

de type ambra, par des attestations dialectales normandes du XVIe

siècle (ambre), peut-être par les toponymes Ambrières / Ambriers

(53, 72),

et par une glose du IXe siècle (amera genus salicis) (FEW 24:433-434). Le sud-est de la France a le

type amarina.

(3) cambrar est peut-être un

|

latin

LPC

|

|

occitan (et français)

|

| cĭng(ŭ)lăm, ŭng(ŭ)lăm, ang(ŭ)lŭm, strangŭlārĕ... | cengla, ongla, angle, estranglar... | |

| n |

> | |

| spīnŭlă(m) |

espingla ( |

|

|

|

|

|

Tableau. Épenthèse entre n et l. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.

(GIPPM-2:229-230, ALF:210 "cendre" < cĭnĕrĕm, ALF:1359 "vendredi" < diēm Vĕnĕris)

D'après GIPPM-2:229-230, le traitement général est n

- "à Menton et Fontan, au Val-Saint-Martin, à Bobbio et Villar-Pellice, en Queiras" ;

- "à Aurillac" (15) ;

- "en

Voici quelques précisions :

- Pour la première zone, on est proche de l'Italie, où l'évolution se fait sans syncope : cĭnĕrĕm > piém sëner (piemunteis.it, GDPI:1036b), gén çénie (DGI:209b), it cenere.

- Pour la seconde zone, je n'ai que trouvé que très peu de précisions (. ERMC.)

certaines vallées des Alpes jusqu'à Menton : Fon06 , Men06, en Queyras (05) et dans le Piémont italien (mais en Queyras, ;

Le Val Saint-Martin, à Bobi [sãré], Maïsette [sãró], au Villar ;

Exemples : cĭnĕrĕm "cendre" :

- Fon06,

Men06 cènre

(GIPPM-2:230), Fon06 [s

à Bobi [sãré], Maïsette [sãró])

Également en AO, on a nr et ndr (il faudrait étudier si on peut connaître la provenance géographique des attestations).

L'évolution n

|

latin

LPC

|

|

occitan (et français)

|

| ANDR

: andro- (ἀνδρός) ÉNDR : fĭnd(ĕ)rĕ, prēnd(ĕ)rĕ ÈNDR : dēscĕnd(ĕ)rĕ, pĕnd(ĕ)rĕ, (ĭn)tĕnd(ĕ)rĕ, vĕnd(ĕ)rĕ ÒNDR : respŏnd(ĕ)rĕ ÓNDR : *abscŭnd(ĕ)rĕ (3) |

— fendre, prendre deissèndre, pèndre, tèndre, vèndre respòndre escondre |

|

| n |

> | ndr (rarement nr ↑) |

| cĭnĕrĕ(m) |

cendre "cendre" | |

| gĕnĕrĕ(m) |

gèndre (gènre) |

|

| a.fr.

graindre "plus grand" (1) |

||

| hŏnŏrārĕ |

AO ondrar... "honorer" | |

| a.fr. juindre, joindre "plus jeune" (2) | ||

| mĭnŏr |

mendre "moindre" | |

| pōnĕre |

pondre "pondre" | |

| AO

som |

||

| tĕnĕrŭm |

tèndre "tendre" | |

| tendrai "tiendrai" | ||

| Vĕnĕrandŭ(m) |

Vendran (n.d.f.) (Venerand) |

|

| Vĕnĕrĭānĭcīs |

*Vendrargas > Vendargas "Vendargues" (34) | |

| diēm Vĕnĕris

; Portŭm Vĕnĕris |

divèndre "vendredi" ; Pòrtvendres "Port Vendre" |

|

| *veniraio |

vendrai "viendrai" | |

Tableau. Épenthèse entre n et r. En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.

(1) Pour grandĭŏr > *grannĭŏr > graindre, le d épenthique apparaît (PHF-p:163), et par ailleurs un i diphtongal apparaît : *grañdr > graindre. Y. Ch. Morin critique le fait que d dans graindre soit épenthique (SADP:160, note 57).

(2) Pour jūnĭŏr > juindre, joindre, même remarque que ci-dessus concernant le d épenthique et le i diphtongal. Pour la variante joindre, voir jūnĭŏr (abrègement de longues toniques de proparoxytons).

(3) Pour *sŭbmŏnērĕ > *sŭbmŏnĕrĕ (réarrangements

en proparoxytons), il y a évolution "régulière" vers

un ŏ > o fermé. Par contre pour *abscŏnd(ĕ)rĕ,

il faut peut-être supposer un *abscŭnd(ĕ)rĕ > escondre (et non

(GIPPM-2:229 cite essĕrĕ, consuĕrĕ, lazărŭm).

Voir le contexte ci-dessus.

Selon IPHAF:140, avant la fin du IVe siècle

au moment du "renforcement articulatoire" (?), pour prononcer ssr,

zr, (j.m.c.g.)

"l'élévation énergique de l'

Je propose aussi le rôle de mots modèles (en mauve ci-dessous) ayant facilité les épenthèses par analogie (explications ci-dessus).

Il faut remarquer qu'en occitan, pour la combinaison s-r,

la tendance est à éviter la

|

latin

|

|

occitan, français

|

| s |

str (surtout domaine d'oîl) |

|

| astrŭm,

castrŭm, fĕnestrăm,

măgĭstrŭm... |

astre,

fenèstra, maistre... |

|

| -scĕrĕ > *-i̯ (crēscĕrĕ...) |

d, a, a.fr.

creistre

"croître" (1) crèisser "croître" |

|

| n. antĕcĕssŏr > *antcess'r |

ancèstre

"ancêtre" (2) |

|

| essĕrĕ |

èstre "être" èsser "être" |

|

| tĕxĕrĕ |

> > |

a.fr. tistre

"tisser" tèisser "tisser" |

| z |

zdr > dr (surtout domaine d'oïl) |

|

| consuĕrĕ > *cosĕrĕ |

a.fr. cosdre,

fr coudre cóser "coudre" |

|

| lazărŭ(m) |

lazdre > ladre

"ladre" Làzer "Lazare" |

|

| sīcĕrăm

> sīsĕrăm

> *sizra |

a.fr. sizre,

fr cidre |

Tableau. Épenthèse entre s

/ z et r (en rouge).

En occitan, la voie par

(1) Pour les verbes en -scĕrĕ,

voir verbes

en -scĕrĕ (deuxièmes

palatalisations).

(2) Pour antĕcessŏr,

c'est le CS qui est resté dans la langue, en occitan comme

en français. Le CR ances

Voir le contexte ci-dessus.

Pour s'l > scl, on ne peut trouver aucune explication phonétique "automatique" (voir ci-dessus altération par analogie sur groupe triconsonantique).

Il est possible que l'évolution s

- scl conservé (iscla) > nord-occitan icl, cl (eiclatar, eclatar)

- (amuïssement de la consonne centrale comme dans a.fr. masle) sl (isla) > nord-occitan l (ila).

Cependant les variantes de type isla

(inla, irla), ila peuvent provenir simplement de *īsŭlăm.

Voir la variante isola

avec basculement

d'accent (mais pour isola,

y a-t-il eu influence savante ?).

|

latin

|

|

occitan

|

| asclēpĭăs (Ἀσκληπιός), cīsc(ŭ)lārĕ, masc(ŭ)lŭs, mĭsc(ŭ)lārĕ, *rās(ĭ)c(ŭ)lārĕ... |

gisclar,

mascle, mesclar, rasclar... |

|

| épenthèses |

||

| s |

> |

scl |

| assŭlă(m) |

ascla "éclat de bois ;

fêlure..." |

|

| insŭlăm > *īsŭlă(m) | iscla "île" |

|

| sl |

> |

scl |

| a.b.fr. *slag | esclau "trace, vestige..." |

|

| a.b.fr. *slaitan | esclatar "éclater" |

|

| m.ne. *slimb | esclemba "écharde" |

|

| sl.pr. *slovēninŭ > *sclavone (1) | esclau "esclave" (1) |

|

| altérations analogiques (ci-dessus altérations, voir aussi évolution de tl après consonne) |

||

| st |

> |

scl |

| *ărĭstŭlăm |

arescle, ariscle "éclisse" |

|

| ūstŭlārĕ |

usclar (bruslar...) "brûler" |

|

| stl |

> |

scl |

| gaul. *bistlos | AO

b |

|

|

|

|

|

Tableau. Épenthèse dans le groupe sl issu de syncope (lettre épenthique en rouge). En mauve : mots modèles ayant favorisé l'épenthèse.

(1) Pour sl.pr. *slovēninŭ "slave" > *sclavone : ce dernier a été pris

pour un accusatif (voir CNRTL

"esclave") d'où *sclavo > *sclavum

ou *sclavem. "Le changement de sens "slave" > "esclave"

s'explique par le grand nombre de Slaves réduits en esclavage dans les

Balkans par les Germains et les Byzantins pendant le haut Moyen Âge" (CNRTL "esclave"). Pour

"esclave", le mot latin était servŭs.

Avant la fin du IVe siècle selon IPHAF (p. 140), au moment du renforcement

articulatoire, pour prononcer -lr-,

"l'application des bords de la langue s'est faite trop rapidement avant

que la pointe (en contact

stable pour l) ne se fût

libérée afin d'exécuter le premier battement de r

- d'où l'occlusion totale sur le pourtour de la voûte et apparition d'un

d entre les sonores l

et r."

Cependant en occitan, peut-être à cause de l'absence de -ldr-

en latin (à prouver), cette épenthèse de d

semble limitée. En effet, en AO, on a m

Mais tŏllĕrĕ > t

Il faut que j'étudie le groupe de absŏlvĕrĕ

> "absoudre", dont apparemment aucun équivalent en AO ne présente de d

(absolver, absolre, absolbre...).

Voir composés en

|

latin

LPC

|

|

occitan

|

| l |

> |

ldr |

| ălĭd

+ rĕm > *alrem |

AO aldre "quelque chose d'autre" | |

| cŏrŭlŭ(m)

>

*cŏlŭrŭ(m) |

AO c |

|

| dŏlērĕ > *dŏlĕrĕ | AO d |

|

| ŏlērĕ > *ŏlĕrĕ | AO |

|

| tŏllĕrĕ |

AO t |

|

| vŏlērĕ hăbĕō > *vol(ē)raiō (fut.pér.) | vodrai "voudrai" |

|

| lv |

> |

ldr |

| pŭlvĕrĕ(m) |

AO poldra,

p |

|

| sŏlvĕrĕ |

a.fr. soldre ("absoudre", "dissoudre"...), mais AO solver (1) |

Tableau. Épenthèse entre l

et r. Il est probable

que l'absence du groupe -ldr-

en latin ne permette pas une large diffusion de cette épenthèse.

(1) Pour sŏlvĕrĕ, voir l'origine

sē + lăvō.

Le verbe latin dŏmĭtāre

"dompter" a subi la

En AO les formes suivantes sont attestées : domdar, domtar, dondar, domptar, dompdar. Les deux dernières montrent donc aussi une épenthèse de p. Cependant oc. comte, fr. "comte" < cŏmĭtĕm, "fiente" < fĕmĭtăm, a.fr. "friente" (bruit) < frĕmĭtŭm, fr. "sente" < sēmĭtăm n'ont pas cette épenthèse.

L'apparition du p est sans doute en partie liée à l'influence analogique de temptāre > tentar, compŭtāre > comptar.

En latin, il a existé une épenthèse du même type dans *em-tos > emptus "achat", *sum-tos > sumptus "dépense", également en anglais dans empty < œmettig (voir CNRTL "dompter").

Pour le grec ancien, l'évolution lamedh > lambda (nom de la lettre grecque λ), avec b épenthique, est semblable.

Pour les

Cette partie est construite notamment à partir des études de LDR, de DGmmnn, ainsi que de réflexions personnelles.

Selon Georges Millardet (LDR:290), le contact de m

et n à l'intérieur d'un mot

amène à des résultats différents en fonction des forces qui l'ont

emporté : la force conservatrice, la force assimilatrice, la force

différenciatrice.

Dans les différentes parties de l'Empire Romain, mn

primaire a un destin souvent différent de mn

Le groupe

1. Origine

indo-européenne :

2. Syncope ancienne :

(ce n'est que le début d'une longue

série de syncopes m'n, voir

ci-dessous mn

secondaire)

-mĭn- :

cŏlŭmĭnă > cŏlŭmnă "colonne"

dŏmĭnŭs "maître", dŏmĭnă

"maîtresse de maison" sont dans le même cas : on prononçait dŏmnŭs / dŏmnă

bien qu'on continuait à écrire les formes non syncopées en latin

classique, voir syncopes

attestées à l'époque républicaine.

3. Anciens

groupes bn et pn :

Voir la

loi "

-bn- :

pr-i-e.

pr-i-e.

-pn-

:

pr-i-e.

4. Emprunts

au grec (amnesia, gymnasium,

rhamnus...), eux-mêmes d'origine variable en grec. Apparemment

sans descendance vraiment populaire.

Les constatations ci-dessous permettent de supposer que dès

l'Antiquité, des tendances s'opposaient en fonction des régions de

l'Empire Romain. On remarque notamment une opposition entre l'Espagne et

le nord de la Gaule. La région intermédiaire (Catalogne et domaine

occitan) montre des traits plutôt hispaniques (mn

> nn), mais aussi des traits originaux (amn

> aun).

Par la voie populaire, mn

s'est souvent conservé en

(exemples de LDR:290)

- en roumain dans le groupe omn : somn "sommeil" ;

- en dalmate dans les groupes omn et amn : somnŭs > samno, damnŭs > damno.

L'assimilation progressive mn > mm semble être assez caractéristique de la Gaule du nord :

cŏlŭmnăm > dial.oïl coulomme "colonne", forme vraiment populaire avec coulombe (A. Thomas in DGmmnn:74) ;

damnŭs > "dam" ; "dommage"

dŏmnăm > dame ; *dŏmnĭcĕllăm > "damoiselle", "demoiselle" ; *dŏmnĭcĕllŭm, > "damoiseau" (voir dŏmĭnŭs > dŏmnŭs ci-dessus) ;

scamnŭm > a.fr. eschame "escabeau", dial.oïl chame "escabeau ; chaise" (FEW 11:278a) ;

sŏmnŭm >

"somme" (action de dormir) ; sŏmnĭcŭlŭm

> "sommeil"

En latin, l'assimilation progressive est notée par

columnam et consules exempta n littera legimus

"nous lisons columnam et consules sans prononcer la lettre n".

Selon DGmmnn:81, dans ce cas columnam devait se prononcer avec m

Pour consules, voir ns > s.

n quoque plenior in primis sonat, et in ultimis partibus syllabarum, ut nomen, stamen ; exilior in mediis, ut amnis, damnum

"Également n est prononcé pleinement en début et en fin de syllabe comme dans nomen, stamen ; plus faiblement dans à l'intérieur comme dans amnis, damnum.

L'assimilation régressive mn > nn semble être très marquée dans la péninsule ibérique. On la rencontre aussi dans d'autres domaines.

● En occitan : cŏlŭmnăm

> AO

colonna (et colomna)

● En français : cŏlŭmnăm > "colonne" (voir ci-dessous le modèle cŏlŭmnăm).

En français dialectal, on doit aussi noter : dŏmĭnam > danne : par exemple : Dannemarie-sur-Crête (25) < Domna Maria en 1110 , Dennemarie en 1268. Aussi : Dannemarie (78), Donnemarie (52, 77). (Voir dŏmĭnŭs > dŏmnŭs ci-dessus).

● Notamment dans la péninsule ibérique, on constate un traitement identique pour nn et pour mn latins :

annŭs > esp año,

cat any

/añ/ "an" :

damnŭs > esp daño , cat dany /dañ/ "dommage" ;

dŏmnă > esp dueña "maîtresse de maison",

esp doña

"dame noble" (voir dŏmĭnŭs

> dŏmnŭs ci-dessus) ;

scamnŭm > esp escaño "siège" ;

somnŭm > esp sueño "sommeil ; songe"

On peut penser qu'il y a eu une assimilation régressive (mn > nn) (LDR:291).

Celle-ci semble annoncée par les inscriptions latines d'Espagne (LDR:291).

Voici des exemples :

(in NVER:46)

danno (damnum) "dommage" (CLE 1339, 19) ;

alonnus (alumnus) "nourrisson ; élève" (CIL iii. 2240) (ŭ > ó) ;

interanniensis (interamniensis) "d'entre les eaux"(CIL ii. 509, 510, 511) (Interamnium Flavium dans le nord de l'Espagne).

En graphie médiévale, le

Que penser du p dans mpn

? S'agissait-il d'un réel p

prononcé ? Ou d'un p

signifiant simplement qu'il faut prononcer le m

Selon Georges Millardet, ce p était vraiment prononcé, et il résulterait d'un phénomène phonétique de différenciation se réalisant pour contrer l'assimilation (LDR:291-293).

(LDR:291-292) "Mais, dès la fin de l'époque latine, l'assimilation de mn en mm ou en nn est sentie comme un danger pour l'intégrité du système articulatoire de la langue. C'est alors que, par réaction contre la tendance assimilatrice, se fait jour une tendance différenciatrice. Sur des inscriptions tardives et dans les manuscrits de la basse époque [n.d.l.r "bas latin" : du IIIe au VIe siècle] apparaissent dampnum, sollempnis, calumpnia, dampnare, etc. Ce traitement s'est maintenu partiellement en vieux provençal, dampnatge, dompna, en vieux français dampnos, dampnosement et même en vieil espagnol dampnado, dambnado (Staaf, Sa., 245).

Ces formes ne sont pas de pures graphies,

comme on l'a prétendu à tort ; car les faits romans sont parallèles aux

faits scandinaves par exemple dont le caractère phonétique semble assuré

: vieux suédois nampn < namn

"nom" et d'autres cas semblables. D'autre part on ne peut soutenir que

prov. dampnatge soit une pure

survivance graphique du bas latin dampnum,

puisqu'on a en provençal ancien non seulement dompna

-, qui, à la rigueur, peut s'expliquer par le bas latin, puisque pour ce

mot la syncope domna est

ancienne, - mais encore fempna <

feminam, où le p ne

peut avoir aucune base dans une tradition latine quelconque."

Selon Manuel Alvar (DDJ:218-220), outre G. Millardet ci-dessus, les auteurs Menéndez Pidal et Ynduráin soutiennent que p a une valeur phonétique.

Au contraire Manuel Alvar estime que p dans mpn n'a qu'une valeur graphique, destinée à maintenir à la lecture la distinction entre m et n. L'auteur note les formes costunpne, fenpnas, dompno dans les documents en ancien aragonnais de Jaca. Il cite aussi d'autres sources de la péninsule ibérique avec nompnadas, sempnar, acostumpnado, danpnificado, sollenpnidat...

(DDJ:220) (trad.esp.) " La graphie

Pour cŏlŭmnă "colonne", DGmmnn propose le schéma d'évolution ci-dessous

(au moins pour la Gaule).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

mn (cŏlŭmnă) |

> (ass.r.) | nn (colonne) |

> (diff.) | nd (colonde) |

> (infl.a.)

(1) |

ndr (colondre) |

|

|

>

|

(voir AO garenda)

|

|

|

||

| > (ass.p.) | mm (colomme) |

> (diff.) | mb (colombe voir "colombage") |

|||

|

> (épen.?)

|

&mpn

(AO

colompna) |

&

|

&

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Évolution du groupe consonantique

primaire mn

(d'après DGmmnn:62, adapté et développé).

(1) Pour expliquer "colondre", FEW 2:935a penche pour un croisement kylindros (→ *kolendro) x cŏlŭmnă.

Les mots masculins et neutres en -mnŭm aboutissent à l'absence

Pour somnŭm :

somnŭm > *sommŭm > "somme" (action de dormir), occitan sòm.

damnŭm > dan, dam, daun "dommage"

autumnum > autom

Remarque : voir l'alternance semblable ci-dessous : scamnŭm / scamnĭŭm.

Pour somnĭŭm "songe", je propose de reconstituer les voies suivantes :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

sōmnĭŭm |

> (ass.r.) | *sōnnĭŭm |

> (diff.) | *sōndium |

> (1es

pal.) |

AO sọnge |

| > (1es

pal.) |

AO sọmnhe | |||||

| > (v.sav.) | AO sọmi, sọmni "songe" | |||||

|

|

|

|

|

|

|

|

| sŏmnĭŭm |

> (1es pal.) |

*sŏmñŭm

|

> (ass.r.) | *sòññu |

> (d.cond.) | AO suenh "soin" |

|

|

|

|

|

|

|

|

Proposition d'évolution de somnĭŭm.

- sōmnĭŭm > *sŏmñŭm > *sòññu > suenh "soin" (occitan, voir diphtongaison conditionnée par ñ) ;

- sōmnĭŭm

> AO sọmnhe

"songe", a.fr. soingne [soñe] ou [só̃ñe] "songe" ;

- sōmnĭŭm > (voie savante) AO sọmi, sọmni "songe"

- sōmnĭŭm

> *sōndium > (AO) songe.

Je rajoute :

*dŏmĭnĭārĭŭm > *dŏmnĭārĭŭm

> AO,

a.fr. dangier

"danger" (voir

Voir évolution

de m-n.

Louis Remacle constate : « Pour le groupe

secondaire

m

L'auteur cite quelques formes toponymiques en nd de Suisse romande, issues de dominus (-a) : vicedomina > vidonda in n.d.l. Vedondoz, Vidondoz, Pravidonda "pré de la vidamesse". Le cas est voisin de nn > nd ci-dessous. Il cite aussi AO dombredeu, dambredeu "seigneur Dieu", à rattacher au type espagnol hembra "femme", qu'il exclut de son étude.

L. Remacle ne donne pas de déduction de la quasi-absence des groupes

différenciés en mb, nd pour le

groupe secondaire m

(LDR:293 !)

Cette évolution semble marginale dans le domaine occitan, mais elle existe :