(GIPPM-3:408-516)

Cette partie traite de deux thèmes très différents : d'une part la normalisation orthographique des mots composés ; d'autre part la morphologie historique de ces mots. C'était d'abord une partie purement axée sur l'orthographe, puis j'ai intégré des notions de morphologie historique (encore peu développées).

Ce double aspect me semble convenable : il évite de chercher dans le site l'un ou l'autre aspect : tout est réuni ici.

Cette partie traite aussi des mots préfixés (ci-dessous : limites entre composition et préfixation).

La structure de l'exposé ci-dessous présente des redondances volontaires, afin que le lecteur puisse trouver facilement le cas qu'il recherche. (Exemple : "II. Nom et adjectif" contient Aigas Mòrtas ; "VIII. Noms de lieux" contient aussi Aigas Mòrtas).

La limite est floue entre composition

et préfixation (dérivation par

préfixation). Cette partie traite de la composition, mais la préfixation

y est également largement abordée, voir notamment ci-dessous adverbe

(ou préfixe) et autre composant. La définition d'un préfixe est :

(

Cette définition n'est pas suffisante pour discriminer la préfixation de la composition. Aussi les linguistes ajoutent-ils qu'un préfixe est non-autonome (ORSCC:745 et sous-entendu dans PCLO:53), c'est-à-dire qu'il ne peut exister de façon isolée : "re-", "dé-", "hypo-" n'existent pas de façon isolée. (Je précise que les mots familiers comme "super", "ex" pour "ex-mari"..., "re" pour "re-bonjour", bien qu'apparus comme éléments autonomes, conservent bien sûr la nature de préfixes).

Mais là encore, cette propriété de non-autonomie n'est pas suffisante : plusieurs verbes, noms, adjectifs, adverbes ou prépositions sont reconnus pour avoir la valeur de préfixes (ci-dessous) ; on peut dire alors que ces mots "peuvent néanmoins assumer des emplois non autonomes" (POP:68 pour les prépositions). Ainsi des "éléments formants" occitans peuvent être considérés comme des préfixes :

-

-

-

-

-

-

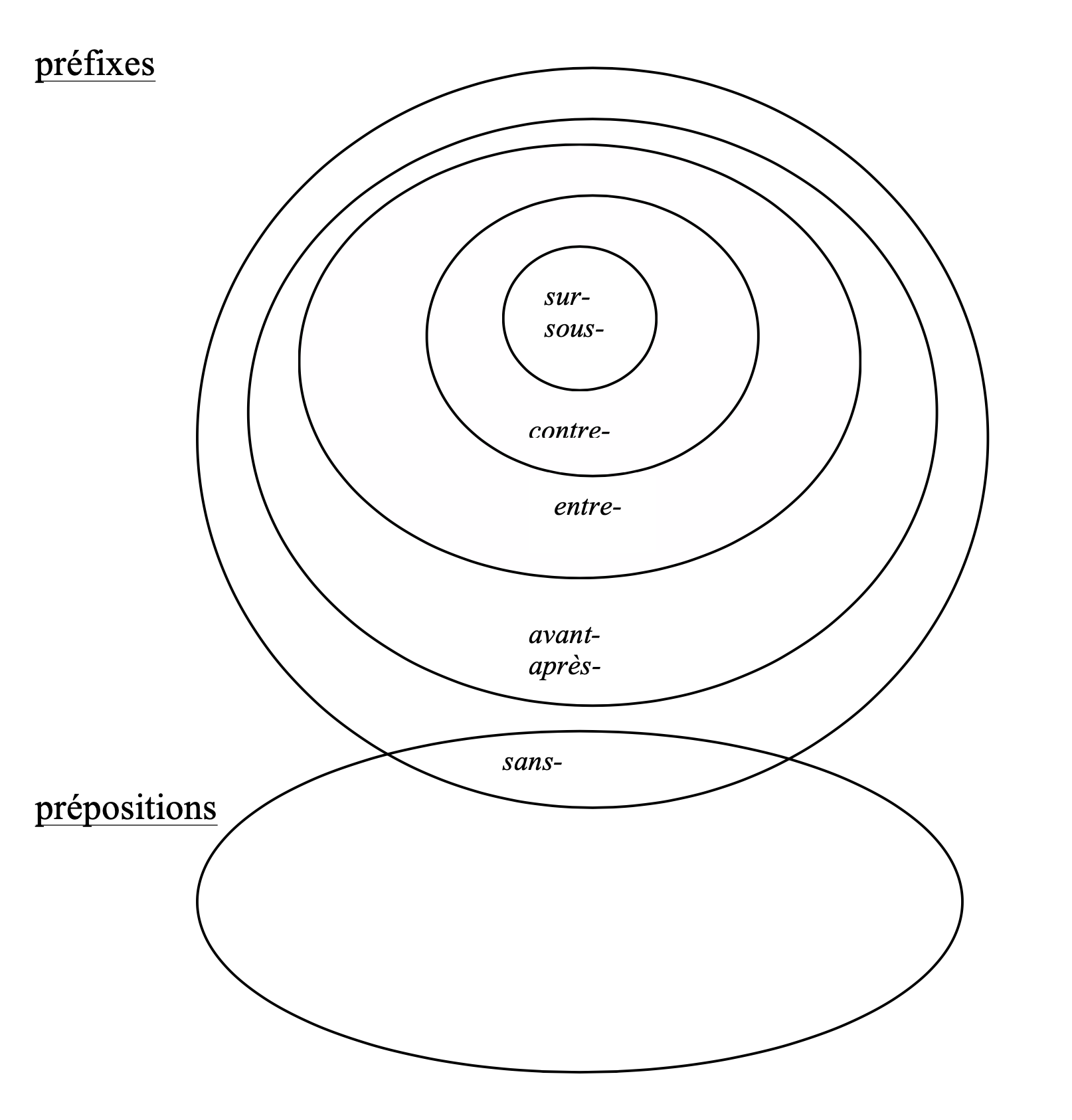

On peut distinguer différents degrés dans la nature du préfixe : dans une étude sur "avant-", "après-", "contre-", "entre-", "sans-", "sur-" et "sous-" (1), D. Amiot conclut que "sans-" présente de nettes caractéristiques de préposition, et s'éloigne de la nature de préfixe. L'auteur conclut (POP:77-78) : "Il paraît donc exister une sorte de continuum entre la classe de la préposition [entrant en composition] et celle du préfixe ; ce qui peut se représenter par le schéma suivant : [schéma ci-dessous]".

(1)↑ Pour le français, l'auteur cite : avant-scène, après-dîner, contre-exemple, entrefilet, sans-abri, surdoué, sous-évaluer... En occitan on peut citer : après-dinnar, còntradire, entredurbir, sensa-biais, subrecargar, sotanòvi...

Schéma ci-dessus. Les

éléments d'origine prépositionnelle en français. "Il paraît

donc exister une sorte de continuum entre la classe de la préposition et

celle du préfixe" (d'après Dany Amiot, POP:78). On constate que la plupart des

prépositions sont classées dans les préfixes, mais

La formation de mots composés s'est réalisée à toutes les époques ; on peut la mettre en évidence dès l'indo-européen, et elle se réalise encore de nos jours. Je voudrais introduire ici des notions de composition aux époques anciennes (latin archaïque, latin d'époque classique).

À développer. Voir FCNL.

Pour le moment, je renvoie notamment à La composition déclenche l'apophonie (Apophonies).

Voir aussi ci-dessous le type còlimòrt

(éléments reliés par

Pour qui l'a déjà étudié de façon approfondie, le domaine des mots

composés à l'écrit s'avère d'une complexité redoutable. Il illustre

parfaitement les difficultés auxquelles sont confrontés les normateurs

de la graphie d'une langue, langue qui se moque souvent des schémas

pré-établis pour en créer de nouveaux. Par exemple ailamontdaut "(tout) là-haut"

montre une histoire longue et complexe de composition depuis le latin :

Pour écrire une unité lexicale composée de deux mots ou plus, on

-

laisser les mots séparés ; on a une

(voir aussi ci-dessous dénomination) ;

- unir les mots par un trait d'union

(un jonhènt) ; on obtient un

composé à trait

-

souder les mots : on obtient un univerbé (ou composé

- certains mots composés mêlent les divers

procédés : fr "qu'en

dira-t-on", "aujourd'hui", oc

mau-t'en-vòli "quelqu'un qui

vous veut du mal", oc tòca-l'ase "traquet (oiseau)".

Le document PCLO (53-60) propose une norme écrite pour les

mots composés (source archivée ici

: L'ortografia dels mòts compausats

et del jonhent). Ce document donne les grandes lignes, mais le

lexicographe est vite confronté à ses limites. Il peut alors se tourner

vers le DOGMO, bien que celui-ci contredise parfois le PCLO (Puèglaurenç,

PCLO:54, Puèg

Laurenç, DOGMO:933). J. Ubaud (DOGMO:131) admet d'ailleurs que le problème des

mots composés n'est par définitivement résolu.

Je présente ci-dessous une réorganisation et un approfondissement de la

réflexion sur la norme concernant les mots composés.

La norme classique apparaît complexe. Mais elle obéit à quelques règles générales logiques et elle est le fruit d'une réflexion collégiale.

Le sujet des mots composés est complexe, et je pense qu'on peut admettre une marge de tolérance pour la plupart des situations présentées ci-dessous. Par exemple, on pourrait accepter una tèsta negra ou una tèsta-negra, et même de tèstas negras / de tèstas-negras en regard de la norme una tèstanegra, de tèstanegras, voir ci-dessous composés exocentriques. Cependant l'objet de cette partie est quand même de proposer une norme ; on y verra aussi une étude sans doute utile de tous les cas possibles.

Voir aussi commentaires

sur le trait d'union ci-dessous.

La norme mistralienne apparaît plus simple, avec l'utilisation

majoritaire du trait d'union, et l'absence du

Dans certains cas, la norme mistralienne apparaît plus logique que

celle proposée par le PCLO ; ainsi je propose certains ajustements pour

la norme classique en rejoignant F. Mistral : a-Dieu-siatz (et non adieu-siatz),

s'en anar =

s'enanar, belèu,

bessai.

Voir ci-dessous un regard sur les

mots composés en français.

Même pour le français, langue beaucoup plus unifiée que l'occitan, de

nombreux cas sont en quelque sorte irrésolus. La réforme de

l'orthographe de 1990 n'a que peu clarifié les choses. Cela a entraîné

finalement la coexistence d'au moins deux formes pour de nombreux mots ;

certes cela peut être considéré comme un assouplissement de la norme.

La question des majuscules est

abordée dans cette partie ; voir notamment dénominations

toponymiques, adjectif sant.

(Aussi ci-dessous : types Manjafanga,

Joan-que-saup-tot).

Selon leur ancienneté et selon leur degré de soudure, l'évolution des

- perte de l'accent

tonique dans le premier élément ;

- apophonie

(fermeture des voyelles devenues

- transformation des diphtongues devenues atones ;

- syncopes, haplologies (Clarmont-Montferrand > Clarmont-Ferrand) ;

- etc.

(PCLO:53) "Cada còp qu’es possible, los formants son soudats: pòrtamoneda, antisismic, preseleccion."

Dans les univerbés (mots soudés), on fait

confiance au lecteur pour décrypter la composition. C'est-à-dire qu'à la

lecture, par exemple dans pòrtamoneda "porte-monnaie", il ne

prononcera pas forcément l'univerbé selon les règles générales de la

graphie classique : le a

intérieur sera atone et prononcé [ò], [

(PCLO:57-58)

Par exemple pòrtamoneda

"porte-monnaie" se prononce avec pòrta

prononcé comme pòrta "il

porte" (avec -a [ò], [a], [

(PCLO:57) "D’un biais general la causida de Loís Alibèrt en fach de compausats es de favorir la fusion en un sol mot. La causida alibertina demanda que lo legeire siá capable en règla generala de reconéisser los compausats. Cal saber que pòrtamoneda, passavelós son de compausats per prononciar condrechament l’-a finala del primièr formant (coma una atòna: tipicament [ɔ])."

Dans certains composés, dans certaines

régions, pour

Les consonnes initiales r- et s- sont prononcée "dures", comme si elle restaient bien au début d'un mot.

Par exemple dans tiraregas

"tire-lignes (instrument de dessin)", le second r se prononce

[r] et non [

Par exemple antisismic se prononce avec s dur [s] et non [z].

Pour un problème semblable, voir ci-dessous

le préfixe d'origine latine a-,

pour lequel on redouble r ou s (arrestar,

assaborar, assimilar), le préfixe d'origine grecque

À part quelques rares cas (Entraigas

< Entre Aigas) et les cas d'haplologie

comme pòrtavions, aigardènt...,

la

graphie laisse le contact entre voyelle et voyelle. Cependant à la

prononciation, l'élision

peut se faire ou non, selon les cas.

L'élision atteint la plupart des composés de ce type.

(PCLO:57-58)

Par exemple dans contraofensiva, rèireoncle "grand-oncle", la voyelle finale du premier élément ne se prononce pas. Cette élision ne se note pas à l'écrit.

(PCLO:57, j.m.c.g.) "L’elision se nòta pas e se fa

fisança al legeire per reconéisser cada element: contraofensiva

[,kuntrufen'si

Aquò val quitament dins los compausats

que son segond formant comença per una vocala accentuada: curauèlhs

[kyr'ɥɛls], gripaòme [gri'pɔme], subreòs [sy'

Ça

que

la l’elision se nòta dins los

toponims quand es plan fixada per la tradicion: Entraigas (e non

Entreaigas

Par exemple dans pòrta

+ avions > pòrtavions, l'élision

se note à l'écrit. On peut considérer cette élision comme une haplologie

écrite.

Exemples (PCLO:59) :

pòrtavions (< pòrta

avions)

manjagaças (< manja

agaças)

subrendeman (< subre

endeman)

centreuropèu (<

centre europèu)

telaranha (< tela

aranha)

aigardènt

(< aiga ardènt) (voir ci-dessous aigardènt)

Ribauta (< Riba Auta) "Ribaute" (11)

Autres exemples :

(dans les cas ci-dessous, on peut considérer

qu'il y a élision de

ailabàs (< ailà abàs)

ailamont (< ailà

amont)

ailavau

(< ailà avau)

C'est le cas de nombreux préfixes, qui

entraînent donc un

Que les voyelles soient différentes ou identiques, puisqu'elles sont prononcées, on les écrit dans tous les cas :

antiunionista, antiimperialista (PCLO:58).

(PCLO:58)

(j.m.c.g.) "Se pausa pas nimai de jonhent per notar l’iat entre la darrièra vocala del prefixe e la primièra del radical, mas un trèma se ne vira [?]: reünir, proïbir, coïncidir, Preïstòria, Protoistòria, infrauman, antiunionista.

Observacion - S’emplega lo trèma sonque après los prefixes leugièrs d’una sillaba (reünir, proïbir, coïncidir, Preïstòria) e se fa fisança al legeire per reconéisser los autres (Protoistòria, infrauman, antiunionista).

Se pausa pas nimai encara de jonhent per evitar lo contacte de doas vocalas identicas dins la prefixacion: antiimperialista, neooccitanisme, supraaxial, intraalpenc."

Pour

l'orthographe :

Dans les cas d'univerbation, on écrit les deux consonnes. Même dans les cas où les deux consonnes sont identiques : (l) cap pelat > cappelat "chauve".

Pour la prononciation :

Selon les mots et les dialectes, la consonne finale peut être encore prononcée ou non. Par exemple en Provence, on prononce généralement :

bèc [bè], d'où bècfin [bèfĩ] "oiseau passereau à bec fin" ;

cap Negre

[kanégré] "cap Nègre".

Le passage par un ancien stade avec consonne

Cas

d'assimilations consonantiques donnant des géminées

Dans certains dialectes à l'ouest du Rhône,

la deuxième consonne peut assimiler la première, donnant une

prononciation

capbal

(capval) (cabbal

caplevar

[ll] "faire la bascule" (TDF)

capmartèu (rouerg) [mm] "clou à grosse tête ; caboche" (TDF)

capmestre [mm] "grand-maître" (TDF)

capnegre

[kannégré] (cannegre

caprós

[rr] "rouge-gorge, en Gascogne" (TDF)

Il est possible que dans les autres régions,

dont la Provence, le stade de la consonne

bècfin

Capcau

(ou cap Cau ?)

Capnalha

(ou cap Nalha ?)

cap Negre

Une étude fine des anciens textes, notamment

dans la toponymie, pourrait apporter des renseignements.

Voir aussi les groupes

consonantiques.

En cas de rencontre entre

bòn + pas

"bon passage" > Bònpàs (avi84, [bõpas])

tan(t) + bèn > tanbèn "aussi" (mais esp tambien, cat també)

l'enbàs "la partie du bas"

En cas de rencontre entre

En cas de rencontre d'un préfixe en

Sur le plan de la prononciation, le préfixe semble plus systématiquement nasalisé (j'ai enregistré immortala avec i légèrement nasalisé alors qu'on dit [imòrtèl] en français).

Le contact entre une

Exemple : caprós

Par exemple cap

+ ros "tête + rousse" > caprós

"lotier (plante) ; rouge-gorge". Dans les dialectes prononçant encore cap [kap], il faudrait étudier

systématiquement la pronciation de ce type de composé. Il est possible

que dans certaines régions, pr

soit effectivement prononcé [pr]. Mais concernant le languedocien, PCLO:57 donne une assimilation

de la consonne finale à la suivante :

caplevar [ll]

caprós

[rr]

Voir ci-dessus : assimilations

consonantiques donnant des géminées.

Exemple : Montredon

Montredon

[mʋ̃rédʋ̃] < Mont Redon ("Mont Rond")

s'écrit en un seul mot : le PCLO:57 estime l'orthographe est assez claire en

soudant les deux mots. Il faut remarquer que le français Montrichard

(commune du Loir-et-Cher) se prononce Mon-trichard et non Mont-richard

(l'étymologie est incertaine, mais l'origine "Mont Richard" est

possible, avec un -t prononcé

en a.fr. et

fossilisé au contact de "Richard", voir par exemple Bourg-en-Bresse).

En

occitan, il est d'ailleurs possible que [tr] existe dans ce type de

composé : à étudier.

Donc on écrira :

Montredon

(< Montem Rotundum "Mont

Rond")

Montreiau,

Montreau... (< Montem

Regalem "Mont Royal")

Dans pieg

/ puèg "colline (puy)", mieg

demi", gavag

"gorge, gosier", le

Au contact avec r

ou l

Donc je propose d'écrire :

Pieg

Redon [p

Pieg

Ros [pyér

gavag

roge [gavar

etc.

Le problème est

le même pour Puèglaurenç

[pɛlljaurens] (81) (graphie

conforme au PCLO:54).

Il vaudrait donc mieux écrire Puèg Laurenç (graphie conforme au DOGMO) :

Puèg Laurenç "Puylaurens" (81) (ou Pellaurenç, voir ci-dessous), "Puilaurens" (11)

Je propose

donc une homogénéisation de traitement pour -g

+ r- / l- : on écrit le

composé toujours en mots séparés (locution) : Pieg

Redon, Pieg Ros, gavag roge, Puèg Laurenç.

Le DOGMO donne tous les composés en Puèg en mots séparés, mais je propose ce traitement seulement pour une ambiguïté de gr, gl ; on a donc Puègmejan, Puègvèrd, voir le paragraphe suivant.

Pour Puègmejan, l'ambiguïté de lecture est beaucoup moins marquée. Le DOGMO donne quand même Puèg Mejan : ce dernier ouvrage présente tous les composés en Puèg en locutions. Le PCLO présente donc un choix différent (puisqu'il donne Puèglaurenç). Il faut remarquer que de nombreux composés en Puèg / Pieg montrent des déformations dialectales, donc écrites en univerbés ; voir par exemple Peimian juste ci-dessous.

Puègmejan = Puechmeja, Pechmeja

miegjorn

[myédj

Pour les déformations dialectales, on soude

les mots (principe 6 ci-dessus) et on omet g :

Perreau [péréaw] (gar84) < *Podium Realem ;

Peimian [péymyã] (cio13) < *Podium Medianum ;

etc.

D'ailleurs, la commune ci-dessus Puèg Laurenç (81) ci-dessus peut s'écrire Pellaurenç puisque localement elle est prononcée [pɛlljaurens] (Wikipédia). Pour "Puilaurens" (11), je ne connais pas la prononciation locale en occitan.

Voir ci-dessous.

On évite

d'écrire deux consonnes identiques derrière une autre consonne :

pòstonic,

sanglaçar (et non pòsttonic

(PCLO:58)

"Observacion - S’evita

doas consonantas identicas darrièr una autra consonanta: pòstonic,

sanglaçar (e non pas pòsttonic

Mais pour

deux consonnes identiques devant une autre consonne, on conserve les

trois consonnes (je n'ai pas trouvé d'argument en faveur de

cette hétérogénéité de traitement) :

bèccrosat "bec-croisé (oiseau)"

capplumat

"chauve"

En général, le mot peut être lu "sans

nécessité de décryptage", puisque la liaison se fait : Mont

Aut > Montaut [mʋ̃taw].

Cette consonne pose problème, (voir

ci-dessus

(PCLO:57) Puèg

Orsin [pɥɛʃur'si] puslèu que Puègorsin.

"Ça que

la, en cas de problèma de desencodatge particularament fòrt, degut al

fach que la fusion en un mot es mai espandida pels toponims e congrèa

de rescontres de letras inacostumats, la notacion en dos mots pòt

èsser utilizada per lo resòlver: Puèg Orsin [pɥɛʃur'si], Borgon Nuòu

[burgu'njɔw en lemosin] (fr. “Bourganeuf”)... (puslèu que Puègorsin

Donc : pour

les composés en -g + voyelle, on écrira les mots séparés

(locutions). De façon moins normée, on peut écrire aussi les

composés avec ch, quand

celui-ci s'entend.

Puèg

Orsin (= Puèchorsin)

Pieg Aut (= Piechaut)

Pieg Aurós (= Piechaurós)

Pieg Agut (= Piechagut), Puèg Agut (= Pechagut) (30) ;

Pour les déformations dialectales, on soude

les mots (principe 6 ci-dessous) :

Pijaut (puj30), Piaut (mal84)... < *Podium Altum ;

Piegut (nombreuses communes) < *Podium Acutum ;

etc.

(PCLO:53) "L’abséncia de soudadura se fa en particular quand pòt i aver una flexion (marca del plural, del femenin, terminason verbala) a l’interior del mot compausat:

telefòn

mobil

> telefòns mobils

agre-doç

>

agra-doça

montar-davalar > monti-davali."

(PCLO:53) "S’evita

sovent lo jonhent per subrecargar pas l’ortografia: pòrtamoneda (e non

pòrta-moneda

Mon propos n'est pas de remettre en faveur le trait d'union, mais

simplement de faire quelques constatations.

- La surcharge imposée par les traits

d'union est quand même bien légère. Cet argument du PCLO est étrange ; je dirais même qu'il n'est pas

recevable. Le DOGMO:130 fournit le même argument : "écriture

bien lourde" (en parlant des traits d'union utilisés par F. Mistral).

- La défaveur pour le trait d'union conduit à quelques situations inextricables : voir ci-dessous rèire-maire-grand, où j'emploie le trait d'union malgré rèiregrand, et maire grand.

- La défaveur pour le trait d'union conduit à des situations contre-intuitives : par exemple dans les univerbés un pòrtavions, un manjacocordas, le s final peut sembler étrange. Il respecte pourtant l'origine du mot (un pòrtavions porte plusieurs avions) ; la présence d'un trait d'union eût été moins dérangeante : un porta-avions, un manja-cocordas.

- Cette norme s'oppose à celle du TDF qui utilise abondamment le trait d'union. Par

exemple : Vilo-nòvo

"Villeneuve", Castèu-nòu-de-Papa

"Châteauneuf-du-Pape", porto-fueio

"portefeuille". De plus en graphie mistralienne, les pluriels ne posent

pas de problème puisque le

- La graphie médiévale utilise le trait

d'union, moins que la graphie mistralienne, mais plus que la graphie

"classique" (avec des hésitations dans la norme : mieg-j

Voici cependant quelques emplois du trait d'union dans le domaine

lexical de l'AO (sources DOM) :

| argen-viu | "vif-argent, mercure" |

| branca-orsina | "branche-ursine, acanthe (plante)" |

| cocha-disnar | "celui qui hâte le dîner" |

| crop-en-camin | "qui s'accroupit en chemin, poltron" |

| fai-mi-drech | "juridiction" |

| meja-ser |

"sœur consanguine" |

| mieg-jorn

(= miegj |

"midi" |

| mieia-nuech | "minuit" |

| part-ier |

"avant-hier" |

| pe-dr |

"pied-droit" |

| peis-r |

"ombre, poisson" |

| pe-n |

"pied noir [nom de plusieurs espèces d'oiseaux]" |

| pe-verm |

"sorte d'oiseau [chevalier aux pieds rouges?]" |

| porc-espin

|

"porc-épic" |

| porc-marin

|

"porc‑marin [poisson]" |

| pres-fag

(= pretzfach) |

"prix-fait, forfait" |

| prim-caresme | "mercredi des cendres" |

| rata-penada

(= ratapenada) |

"chauve-souris" |

| sanc-de-drag |

"sang-dragon, résine" |

| sanc-fusion

(= sancfoiz |

"effusion de sang" |

| seis-vint

|

"cent vingt (six vingt)" |

| terra-maire

|

"terre" |

| testa-c |

"ante, sorte de pilier (?)" |

| testa-tondut

|

"qui a la tête tondue" |

| toca‑tocan

|

"côte à côte, en troupe serrée [en parlant de bestiaux] (?)" |

| torca-cul

|

"torche-cul" |

| torca-man

|

"essuie-main" |

| tori‑l |

"fête bruyante (?)" |

| vedel-mari

|

"veau-marin (phoque)" |

| vice-auditor (et vicecancelier, vicegeren) | "vice-auditeur ;

vice-chancelier ; vice-gérent" |

Tableau ci-dessus : quelques emplois

du trait d'union dans la graphie médiévale de l'AO

(sources DOM).

On trouve les cas "nom + adjectif" (rata-penada,

mieg-jorn), "verbe + nom" (cocha-disnar),

"nom + nom" (testa-cọa),

mots-phrases (fai-mi-drech

"fais-moi-le-droit"), etc. On trouve aussi sans surprise les hésitations

graphiques, avec les variantes rata-penada

= ratapenada, mieg-j

Dans un mot composé soudé, on laisse l'accent sur le premier élément (PCLO:60 Castèlnòu, Puèglaurenç).

À la lecture, cette graphie peut parfois mener à une prononciation

erronée, mais les situations sont diverses, et c'est quand même un

compromis acceptable. Examinons les cas de bònjorn,

còrsoitalian,

pròamerican :

Pour "bonjour", un provençalisant authentique pourra prononcer [bʋ̃djʋr], [bʋ̃djʋ]

(pr.ma.). La

fermeture [ò̃] > [ʋ̃]

(bòn > "bon") est un bon

argument pour écrire un univerbé : bòn

et jorn ont fusionné.

Cependant, faut-il écrire bonjorn

ou bònjorn ? Le problème est

que la prononciation [bʋ̃djʋr]

n'est

pas uniforme. Certains locuteurs prononcent [bò̃djʋr]

(pr.rh.). Le

choix normatif est la conservation de l'accent à l'écrit. Il faut

remarquer que ce choix va à l'encontre de la règle "l'accent graphique

correspond à l'accent tonique". Ainsi on pourra écrire :

bònjorn, lòngtèmps...

Remarque : vers l'ouest du Rhône, bòn

se prononce [bʋ̃],

[b

Exemple de còrsoitalian

:

Dans còrsoitalian, le ò peut porter un accent tonique

secondaire : còrsoitalian. Même s'il n'y

a pas l'accent : russojaponés. Voir

ci-dessous composés de type XoY, B.

Mais pour corsofòn

"corsophone" : on n'a pas affaire à un véritable composé, mais au schéma

: adjectif (còrse) + suffixe -fòn > corsofòn

/k

Exemple de pròamerican

:

Dans pròamerican, prò-

est un préfixe tonique : pròamerican (idem pour pòstoperatori, etc.)

Remarque : accent rajouté sur le deuxième

élément

Parfois on doit mettre l'accent graphique pour assurer l'accent tonique

sur le deuxième élément.

Par exemple PCLO:57 donne caprós

"cap + ros" (mot à mot "tête rousse", nom du lotier (plante),

du rouge-gorge... : composé

exocentrique).

cap ros > caprós

(loc.adv.) en bas > (n.) enbàs.

Les dérivés de composés sont écrits en

un seul mot :

(PCLO:55) "Lo

jonhent s’emplega pas dins los derivats de compausats (que son eles

escriches en mai d’un mot). Aqueles derivats de compausats s’escrivon

soudats:

aiga senhada >

aigasenhadièr

fèrre blanc >

fèrreblancariá

a plen ponh >

aplenponhar

en naut / en aut

(locucion adverbiala) > l’ennaut / l’enaut (nom) (vej. § 11.6)

Dins los toponims:

Cap Verd > capverdian

la Franca Comtat > francomtés

Nòva York > nòvayorkés

Sant Geli > santgelenc

Sant Africa > santafrican

Santa Elena > santaelenenc [sãtéléné̃]"

(DOGMO:131)

faussa

moneda > fausmonedier

Aigas Mòrtas > aigasmortenc

Exception : pour les dérivés de nombres composés (vint

e unen "vingt-et-unième"), les dérivés en

Je rajoute ce principe :

Les "déformations dialectales" incitent à écrire les mots composés en un seul mot.

Déformations dialectales : Le lexicographe est très souvent confronté aux composés "déformés dialectalement", que ce soit dans les noms communs, les noms de lieu, etc. Par exemple :

rata

penada > ratapanada, rapatanada... "chauve-souris"

Pŏdĭŭ(m)

... > Puèg ..., Pieg ... > Pi..., Pe... "colline de ..."

(ci-dessus

a-dieu-siatz

>

adessiatz "au revoir"

Dans ces cas, si on veut retranscrire la parole "de façon étroite", on est obligé d'écrire les mots composés en un seul mot (univerbé), puisque lorsqu'un élément n'a plus de signification, il n'y a pas de raison de l'écrire séparé.

L'exemple de rata penada "chauve-souris" est traité dans PCLO:54, mais aussi l'exemple de a-Dieu-siatz (plus loin ci-dessous).

Formes soudées anciennes : L'attestation d'univerbés en AO, mais aussi en usage plus tardif (littérature, dictionnaires),

rata penada "chauve-souris" (réf.orth. "chauvesouris") signifie mot à mot en AO "souris munie d'ailes". On se trouve dans le cas "nom + adjectif" : en vertu de l'application du principe 2, on écrit rata penada en deux mots, avec le pluriel ratas penadas "chauves-souris". Le cas semble simple.

Cependant, la forme soudée ancienne est attestée : ratapenada : il convient donc d'accepter aussi cette forme, comme le fait PCLO:54 (principe 7) ; et l'on doit aussi rajouter AO ratapennada, avec deux n, qu'on peut considérer comme une variante dialectale conservant nn latin (voir nn).

Et par ailleurs, de nombreuses déformations dialectales proviennent de la forme primitive :

TDF (graph.aut.) : rato-panado, rato-plenado, rato-pleno, rato-perna, rata-pernada, rouerg rapatanado, pr.ma. rapatanardo, etc. On voit ici la solution adoptée par F. Mistral : quand on reconnaît le premier composant, on garde rato suivi d'un trait d'union ; quand on ne le reconnaît plus (ici à l'occasion d'une métathèse), on forme un univerbé.

On peut adopter alors deux solutions :

- normaliser fortement : on ne retient que rata

penada ou ratapenada, en laissant les locuteurs libres

de prononcer comme ils veulent (rata

penada est une

- normaliser mollement pour respecter les formes dialectales ;

c'est cette voie qui a été choisie

pour le site, puisque lexique-provence existe en particulier pour

sauver la vraie parole des provençaux.

On peut donc considérer les graphies suivantes comme normées :

rata penada (pl. ratas penadas), avec ratapenada (pl. ratapenadas) ;

ratapanada

(pl. ratapanadas),

rapatanada (pl. rapatanadas) ;

etc.

L'attestation de formes soudées anciennes incite à poursuivre l'écriture en un seul mot.

On pourrait rajouter : l'attestation de formes séparées anciennes incite à poursuivre l'écriture en plusieurs mots, mais cet aspect est très discuté (ci-dessous : a-Dieu-siatz, aigardent).

À plusieurs reprises, le PCLO indique que les formes soudées anciennes devraient (doivent) être maintenues actuellement ; cela semble naturel car on procède de même en français : "Châteauneuf", "Villefranche", "portefeuille" (année 1544)... ; en italien : Castelnuovo, Villafranca, capodanno..., en catalan : Castellnou, etc. Cependant, ce n'est pas le choix qu'à fait F. Mistral (ci-dessus), qui utilise systématiquement le trait d'union : Vilo-novo, Castèu-nòu, porto-fueio ; il se démarque ainsi radicalement des langues des pays voisin, et des usages du passé, évidemment dans un but de simplification.

Voir notamment ci-dessous : formes soudées anciennes nom + adjectif, type posaraca. Voir aussi ci-dessus : rata penada / ratapenada.

Pour le français, les rectifications orthographiques de 1990

conseillent des soudures de mots (univerbations), avec comme objet : la régularisation de séries de mots

semblables (source CNRS). Ainsi, "porte-monnaie" et

"porte-clé(s)" ont été soudés en "portemonnaie" et "porteclé" sur le

modèle de "portefeuille" qui existait déjà (mais anciennement

"porte-feuille"). Mais on garde toujours "porte-bonheur",

"porte-voix"... La série n'est donc toujours pas régularisée.

Un autre problème touche les pluriels : "le porte-avions" devient "le

porte-avion" (mais "des porte-avions"). Le PCLO:59

donne un pòrtavions, avec l'haplologie.

Voir ci-dessous le problème de logique.

Dans la règle générale, l'orthographe

rectifiée du français ne supprime pas le trait d'union pour "les verbes,

noms, adjectifs, adverbes ou prépositions servant de préfixe" :

attrape-, cache-, casse-, perce-, pèse-, hors-, sous-, sud-, vice-...

(même source CNRS). Alors qu'en occitan, le PCLO préconise de toujours souder "verbe + nom".

Mais avec le temps, la tendance en

français est bien à souder les mots. Les rectifications de 1990

proposent des soudures de mots, et jamais des coupures. "Le procédé de

l’agglutination, ou soudure, dans les mots composés devrait connaître un

renouveau d’extension, d’ailleurs conforme à la tradition de l’Académie

française. (...) Cette mesure concerne en particulier : -

des noms fortement ancrés dans l’usage, formés ou non d’un

élément verbal suivi d’un élément nominal, tels que :

croquemitaine, portemine, piquenique ou encore : quotepart,

terreplein (...)" (source Académie Française, archivée

p. 3).

Par contre en 1990, des traits d'union sont rajoutés pour les adjectifs

numéraux :

"L'usage du trait d’union sera étendu aux numéraux formant un nombre complexe, en deçà et au-delà de cent. Exemple : on reliera par un trait d’union les composants de cent-deux et ceux de cent-soixante-douze, etc." (même source Académie Française, archivée). Voir ci-dessous nombres composés.

Au total, cette réforme de l'orthographe française (qui porte aussi sur d'autres points que les mots composés) est quand même assez légère, mais elle est assez fortement critiquée. Parmi les critiques, citons :

"Le dernier argument est en général le plus employé et réunit des conservateurs et des partisans de l’évolution de la langue. La réforme de 1990 est en effet beaucoup critiquée parce que ses rectifications auraient pour conséquence de complexifier l’orthographe au lieu de la simplifier, en ajoutant de nouvelles exceptions à mémoriser au lieu d’en supprimer" (source Wikipedia consulté le 25-03-2016).

Manque de logique pour les pluriels :

Il est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue ce risque, et on peut se demander aussi si certaines règles qui semblaient logiques auparavant n'ont pas été remplacées par des règles moins logiques (exemple : un porte-avion, des porte-avions ; l'orthographe traditionnelle est : un porte-avions, des porte-avions... un seul porte-avions porte plusieurs avions : l'ancienne règle paraissait logique).

Ici sont traités les noms composés de "nom et adjectif" : rata penada "chauve-souris".

Mais aussi les adjectifs

composés de "nom et adjectif", en nombre bien plus réduit : type

alenpudènt.

(PCLO:54) De manière générale, un groupe "nom +

adjectif" est maintenu comme locution (mots

séparés sans trait d'union) : c'est la conséquence des principes 2

et 3 ci-dessus.

Les deux composants sont susceptibles

de prendre le -s du pluriel, donc on les sépare ; et

comme on évite le trait d'union, on a une

Pour les composés avec sant "saint", plusieurs cas peuvent se présenter :

● Certains composés peuvent être de type

exocentrique (ci-dessous). Par exemple s'il s'agit du poisson

appelé "saint-pierre" : un santpèire,

●

Les autres cas sont des noms propres composés. Pour les majuscules, je

propose de suivre les mêmes règles qu'en français :

- Il s'agit du saint lui-même, la personne : sant Pèire (mais pour Louis IX : Sant Loís "Saint Louis").

- Il s'agit d'une fête : la Sant Pèire, la fèsta de Sant Pèire.

- Il s'agit d'un nom de lieu : Sant Pèire (voir aussi ci-dessous toponymes en sant).

- Pour les noms de plantes, le DOGMO semble suivre cette règle pour les majuscules : èrba de Sant Joan "herbe qu'on ramasse à la Saint Jean", èrba de sant Jacme "herbe du saint appelé saint Jacques". Cette règle est difficile dans son application, car la différence de sens entre les deux situations est souvent mal connue. Je propose d'écrire tout le temps sant avec minuscule.

|

|

|

|

|

|

| nom + adjectif = | |

nom adjectif | |

|

| ou adjectif nom |

||||

|

|

|

|

|

|

| rata + penada = |

rata

penada "chauve-souris" aussi ratapenada (ci-dessus) |

|

||

| chaine

+ pichòt = |

pichòt

chaine "germandrée petit-chêne" |

|||

| telefòn + mobil = |

telefòn mobil "téléphone mobile" | |||

| mieja + ora = |

mieja

ora [myét |

|||

| branca + orsina = |

branca orsina [brãkʋrsino/a] (élision) "branche ursine, acanthe (plante)" | |||

|

|

|

|

|

|

| cas des locutions figées de type

aiga bolhènt |

||||

| aiga

+ ardènt (1) = |

aigardènt "eau de vie" (exception) | |||

| aiga

+ bolhènt (1) = |

aiga

bolhènt "eau bouillante" |

|||

| maire

+ grand = |

maire

grand

; grand maire (2) "grand-mère" |

|||

|

|

|

|

|

|

| pour

les noms de lieux (notamment ci-dessous toponymes

avec Sant, -a ) |

||||

| Pèire

+ sant = |

sant

Pèire "saint Pierre" (le personnage) Sant Pèire "Saint-Pierre" (toponyme ; fête) santpèire (saint-pierre, poisson : composé exocentrique) |

|||

| aigas + mòrtas = | Aigas

Mòrtas ("Aigues-Mortes" |

|||

| pieg

+ redon = |

Pieg

Redon |

|||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : les composés en

nom + adjectif (règle générale : on obtient des locutions)

(1) pour l'accent dans ardènt,

bolhènt, voir en, én, èn.

(2) grand maire est un

(3) Sanch Amans est une forme

d'origine médiévale, souvent perçue comme Sant

Chamans, voir sanctus + voyelle. Je pense

qu'il faut accepter dans la norme Sanch

Amans et Sant Amans.

Il existe une hétérogéneité de traitement concernant ces

Il s'agit toujours de locutions figées provenant de l'AO, qui perpétuent la déclinaison des adjectifs

latins de la granda

casa. En français aussi, ce type d'adjectif est conservé dans :

"grand-mère", "mère-grand", "grand-rue", "grand-messe", "pas

grand-chose"... L'ancienne orthographe française montrait d'ailleurs une

mauvaise compréhension de ces adjectifs en écrivant grand'mère

(ce qui représente une élision

de "grande"). Or on est en présence non pas d'un élision, mais d'une apocope

généralisée dans la langue d'oïl comme dans la langue d'oc (

En occitan, ce type de locution figée est plus fréquent qu'en français : grand pluiea, maire grand, aigardènt < aiga ardènt, aiga bolhènt... et également dans les toponymes : la Grand Bastida, lei Grands Tèrras, Fòntverd ("fontaine verte")...

Paire grand "grand-père", òli bolhènt "huile bouillante",

peuvent aussi être considérées comme des locutions médiévales figées,

mais on ne s'en rend pas compte puisqu'il s'agit de masculins.

Concernant le pluriel, les deux genres prennent un

Concernant ces locutions figées, les consignes du PCLO ne sont pas claires, et en fait elles

n'existent pas car ces locutions ne sont pas distinguées en tant que

telles. Le PCLO:59 donne simplement aigardent

à propos des haplologies,

quand celles-ci sont "bien fixées par la tradition" (pour éviter aigaardent

On peut se demander si l'orthographe aigardènt

est vraiment fixée par l'usage. La graphie médiévale a toujours noté les

deux éléments séparés : ayga ardent,

ayga arden, aigua ardent...

Puis on trouve en OM "ancien", mais à une époque où la graphie classique était oubliée : aygarden (LDP:243), aygardent (NNNN. peut-être par analogie sur aygardentier qui le précède dans le texte). Puis aiguardent (DPCV), âigarden (DLF-BS), aiguardent (NDPF), aig'ardèn (DPF-A), aiguardent (DPF-H). F. Mistral donne dans le TDF : aigo-ardènt, (l) (g) aigardent. L'haplologie se réalise à l'oral en pr comme en l et g ; il n'y a donc pas de raison d'écrire différemment à l'ouest et à l'est du Rhône. Ainsi on constate que la plupart des dictionnaires ont considéré aigardènt comme un seul mot. L'orthographe actuelle montre la même soudure en esp aguardiente, en cat aiguardent.

On peut donc considérer qu'on se trouve dans le cas des formes

soudées anciennes ci-dessous, bien que l'AO n'ait jamais soudé les deux éléments. On

écrira donc aigardènt, mais il

me semble qu'on peut accepter aiga

ardènt.

L'univerbation pour aigardènt

semble avoir été entraînée par l'haplologie

; il n'en est pas de même pour les autres locutions figées (aiga

bolhènt, maire grand...).

Donc en dehors de aigardènt,

il vaut mieux toujours suivre la règle générale pour "nom + adjectif",

donc laisser les mots séparés.

De plus les deux éléments portent le

Pour les toponymes, en fonction des usages, on écrira (avec

majuscules) : La Grand Comba, Lei

Grands Bastidas, mais Ròcafòrt, où les deux éléments

sont liés par l'usage, comme dans Vilanòva et Castèunòu.

Voir ci-dessous rèire-maire-grand.

|

|

|

|

|

| nom

+ adjectif = (expression médiévale figée de type aiga bolhènt) |

nom

adjectif ou adjectif nom |

|

|

|

ardènt

|

|

|

|

| aiga

+ ardènt = |

aigardènt

"eau-de-vie" (exception aigardènt

ci-dessus) |

||

| bolhènt | |||

| aiga

+ bolhènt = |

aiga

bolhènt "eau bouillante" |

||

| fònt + bolhènt = | Fòntbolhènt (sau30,

mon03)

(ci-dessous formes

anciennes soudées) |

||

| fòrt | |||

| ròca + fòrt = |

Ròcafòrt (nombreux toponymes) (ci-dessous formes anciennes soudées) |

||

| vila + fòrt = |

Vilafòrt (11,

48) (ci-dessous formes anciennes soudées) |

||

| fòu (fòl) | |||

| aura + fòu = |

L'Aura Fòu (pern84) | ||

| ròca + fòl = |

Ròcafòl (mey48) |

||

| grand | |||

| bastida

+ grand = |

Grand

Bastida (toponyme fréquent : grands

bastidas) |

||

| bèstia

+ grand = |

grand bèstia "élan (espèce de cervidé)" | ||

| cadiera

+ grand = |

grand cadiera "grande chaise" | ||

| carriera

+ grand = |

grand carriera "grand-rue" | ||

| coa

+ grand = |

grand coa "variété de poire à longue queue, blanqueta" | ||

| comba

+ grand = |

La

Grand

Comba ("La Grand Combe", |

||

| gòrja

+ grand = |

grand gòrja "engoulevent (oiseau)" | ||

| maire

+ grand = |

maire

grand,

grand maire (1) |

||

| messa

+ grand = |

grand

messa "grand-messe" |

||

| tanta

+ grand = |

grand

tanta |

||

| tèrra

+ grand = |

La

Grand Tèrra (toponyme fréquent : Grand

Tèrra) |

||

| tina

+ grand = |

(toponyme pluriel) |

||

| verd | |||

| fònt + verd =

|

Fòntverd (pon84) (ci-dessous formes anciennes soudées) | ||

| pèira + verd

= |

Pèiraverd (pie04) (ci-dessous formes anciennes soudées) | ||

| ròca/ròcha +

verd/berd = (sans doute) |

Ròcaverd, Ròcaberd (sud-ouest), Ròchaverd (vol63) (ci-dessous formes anciennes soudées) | ||

|

|

|

|

|

(1) grand maire est un

Tableau ci-dessus : exemples de type maire grand, aiga bolhènt.

Voir le principe 6 ci-dessus.

L'application du principe 7 ci-dessus incite à continuer l'usage des formes soudées anciennes.

Pour les toponymes, voir ci-dessous noms composés de lieu.

|

|

|

|

|

|

| nom + adjectif = | |

nomadjectif | |

|

| ou adjectifnom |

||||

|

|

|

|

|

|

| carna

+ salada = |

carnsalada

"petit salé" |

|||

| jorn

+ bòn = |

bònjorn

"bonjour" |

|||

| jorn

+ mieg = |

miegjorn

"midi" |

|||

| mercé

+ grand = |

grandmercé

"merci" (grandmarcí,

gramací) |

|||

| nuech

+ mieja = |

miejanuech

(ou mieja nuech règle générale)

"minuit" |

|||

| rata

+ panada = |

ratapenada

(ou rata penada ci-dessus) "chauve-souris" |

|||

|

|

|

|

|

|

| noms

de lieux voir ci-dessous toponymes |

||||

| castèu

+ nòu = |

Castèunòu

"Châteauneuf" |

|||

| ròca + fòrt = | Ròcafort "Roquefort/Rochefort" (type maire grand ci-dessus). |

|||

|

|

|

|

|

|

Formes soudées anciennes de type

"nomadjectif"ou "adjectifnom"

Un composé exocentrique est un composé désignant le tout par une partie (synecdoque). Par exemple, una tèstanegra "une tête-noire" n'est pas une réelle tête noire, mais un oiseau caractérisé par sa tête noire.

Dans ce cas, le composé est soudé. Par exemple pour tèstanegra, la logique est :

tèstanegra

est l'

Cependant, je propose une marge de tolérance (ci-dessus marge de tolérance). En effet, una tèsta negra, de tèstas negras, ne me semblent pas véritablement choquants.

Même chose pour òliroge,

utilisé dans la région du mont Ventoux : l'òliroge

est l'

Même chose pour santpèire

"saint-pierre (poisson)" : lo

santpèire est l'

Avec la marge de tolérance, on peut accepter l'òli roge, lo sant

pèire / lei sants pèires.

Sources :

(PCLO:55) "Lo jonhent s’emplega pas dins los compausats formats d’un nom e d’un adjectiu de tipe dich “exocentric”. Los noms e adjectius “exocentrics” designan un èsser o una causa, non pas dirèctament mas a travèrs d’una proprietat possedida per aquel èsser o aquela causa: papachrós [papa'rrus]: “aucèl qu’a lo papach ros” (o “qu’es roge del papach”), etc. Los noms exocentrics s’opausan als endocentrics que n’avèm evocat d’exemples çai subre coma rata penada (qu’es ben una mena de rata) e que (levat calhament del compausat marcat per l’abséncia d’acòrd) se nòtan en dos mots."

(DOGMO:130-131) "s'écrivent soudés les noms ou

adjectifs qui n'accordent en genre et en nombre que la deuxième partie

(...) du type nom + adj remplaçant la périphrase "individu/animal qui a

un(e)..." (clòscpelat, -ada, pelgris,

-isa, cambalong, -a, capnud, -a, bècfin, bècjaune, cuolblanc,

cuolcosit, tèstanegra, pèterrós, pèdescauç, papachrós) (...)".

Tableau ci-dessus : quelques composés exocentriques de type nom + adjectif (on obtient des univerbés)

Les composés en nòrd-, sud-, èst-, oèst-, aut-, bas- s'écrivent avec trait d'union.

Source :

(PCLO:53) "Lo jonhent s’emplega darrièr los prefixes que provenon dels noms dels ponches cardinals (nòrd-, sud-, èst-, oèst-) e dels adjectius naut- (aut-, haut-) e bas- (baish-) (lo jonhent se consèrva dins los derivats): Sud-Africa, sud-african ([,sytafri'ka]: notar que la -d finala del primièr formant s’assordís en [t]), nòrd-vietnamian, nòrd-irlandés [nɔrtirlandes], naut-auvernhat, bas-auvernhat..."

Voir aussi nom et nom ci-dessous.

Selon (PCLO:53), normativement, "la finale du premier formant s'assourdit en [t]" :

"Sud-Africa,

sud-african

([sytafri'ka]: notar que la -d finala del primièr formant s’assordís

en [t]), nòrd-vietnamian, nòrd-irlandés [,nòrtirlan'dés],

naut-auvernhat, bas-auvernhat..."

La pronciation [t] peut affecter sud ou nòrd, en composition ou non ; le TDF donne les variantes (g) nort, (l) sut. En Provence, de telles prononciations ne semblent pas réalisées, mais elles sont la conséquence logique du durcissement de la consonne finale.

Exemples :

nòrd-oèst,

nòrd-nòrd-oèst ;

sud-Africa [sutafriko/a], sud-african [sutafrikã] ;

nòrd-irlandés

[nòrtirlãdés] ;

aut-auvernhat,

bas-auvernhat,

Auta-Auvernha, Bassa-Auvernha.

Dans les dérivés de "nom adjectif", on soude les mots (voir principe 5 ci-dessus) :

aiga

senhada > aigasenhadièr

fèrre blanc > fèrreblancariá

Dérivés de toponymes :

Cap Verd > capverdian

la Franca Comtat > francomtés

Nòva York > nòvayorkés

Sant Geli > santgelenc

Sant Africa > santafrican

Santa Elena > santaelenenc [sãtéléné̃].

Contrairement aux cas précédents, il s'agit non pas de noms, mais d'adjectifs.

Exemple : alenpudènt,

littéralement "puant de l'haleine". On constate que dans ce cas précis,

la préposition de est

sous-entendue : d'alen pudènt,

ou de l'alen pudènt "à

l'haleine puante".

L'application du principe 1 ci-dessus

conduit à écrire ce type d'adjectif en univerbé, puisqu'il n'y a pas de

flexion interne (voir principe 2).

Voir aussi adverbe + adjectif ci-dessous (maufasènt).

Autres exemples :

● avec adjectif participe présent :

- AO

bocapud

● avec adjectif simple :

- AO

capc

Quelques rares adjectifs occitans sont construits sur le schéma :

nom suffixé par -i + adjectif

Il me semble que les types

Cependant en latin, c'est l'adjectif qui est placé avant, et suffixé

avec

Voir le type latin albĭcŏmŭs (apophonie).

Voici quelques exemples :

còl + mòrt → còlimòrt "affaibli par la faim" (FEW 2:914b)

còl

+ AO

l

Voir aussi le type carivènd (ci-dessous).

Par ailleurs, il faut expliquer AO batic

(voir notamment NCF-i-)

En espagnol, ce type est beaucoup plus fréquent : pelirrojo

"à poil roux, roux", boquiabierto

"qui a la bouche ouverte", rabilargo

"à longue queue", petirrojo

"rouge-gorge".

En espagnol, une autre construction existe avec

Dans le cas nom + verbe = verbe : on soude les deux mots.

Par exemple : peutirar

"tirer par les cheveux ; arracher".

Voir aussi : sòu catat, ou sòucatat (à discuter).

Au niveau terminologique, K. Klingebiel (ORSCC:743) signale qu'elle reprend l'opposition entre "composition par préfixe" et "composition proprement dite", d'après TFMCLF:137-237. Aujourd'hui, on dit plutôt "dérivation par préfixation" et "composition".

K. Klingebiel présente une discussion pour l'occitan et le catalan sur la limite entre préfixation et composition. Par exemple pour cap "tête, bout, cap..." : en composition, cet élément a souvent la valeur d'un nom (caprós), mais aussi parfois la valeur d'un préfixe (cat capmartell "gros marteau en forme de tête") (ORSCC:745). Dans le premier cas (caprós), cap est l'élément déterminé, alors que dans le second cas (capmartell), cap joue de rôle de déterminant : il détermine la forme du marteau.

Il peut s'agir du cas : verbe

(3e.p.s.)

+ nom (compl) = nom ou

adjectif. La règle est de souder

le verbe et le nom : pòrtaclaus

"porteclé".

- Lorsque le nom (compl)

est au pluriel, le -s du

pluriel est écrit même quand le composé est au singulier :

un

talhacebas "une courtilière" "qui coupe les oignons". C'est une

différence avec le français (réf.orth. "un porteclé", av.réf. "un porte-clé / un porte-clés").

- Décryptage de l'écrit : on fait confiance au lecteur pour décrypter l'écrit (voir annexe au principe 1 ci-dessus).

• On fait confiance au lecteur pour décrypter la composition et

prononcer la voyelle -a du

verbe conjugué à sa convenance : /o/, /a/, /

• Lorsque le nom commence par s

ou r, et qu'il suit la voyelle

-a ou -e

du verbe conjugué, on fait confiance au lecteur pour reconnaître la

composition, et prononcer s et

r de façon "dure" : /s/ et /r/

(et non /z/ et /

un

manjasants "un manjeur de saints, un bigot" (et non un

manjassants

lo

traucasacs "l'orge des rats, plante ('celle qui troue les

sacs')" et non lo traucassacs

lo

tiraregas "le tire-lignes (instrument de dessin)" et non lo tirarregas

Tableau ci-dessus : quelques composés de type verbe + nom (on obtient des univerbés)

Il s'agit d'adjectifs écrits en un seul mot, voir ci-dessus le type alenpudènt.

Il faut mettre un (des) trait(s)

d'union pour une répétition ou une succession de "formes équivalentes".

C'est-à-dire par exemple : pòrta-fenèstra,

plan-planet,

doça-amara.

Pour certaines formes, comme tèrratrémol

"tremblement de terre", le mot est soudé depuis l'AO.

(PCLO:53-54)

"Lo jonhent s’emplega

quand la composicion se fa per la repeticion o la succession de formas

equivalentas, del nom dels ponches cardinals, d’onomatopèias, de formas

expressivas o de reduplicatius: pòrta-fenèstra, cava-cooperativa,

agre-doç, ivèrn-estiu, montar-davalar, tifa-tafa, barlinga-barlanga,

sòm-sòm, bèl-bèl, tifa-tafa, riga-raga, lèu-lèu, plan-plan(et),

balin-balan , nò-nò, lani-lini, sud-èst, èst-nòrd-èst.

Dins cèrts mots, lo primièr formant pòt conéisser una flexion. Aiçò

justifica la separacion dels formants per un jonhent:

pòrta-fenèstra > pòrtas-fenèstras

agre-doç> agra-doça e agres-doces

montar-davalar >

monti-davali.

Lo jonhent s’emplega dins los toponims qu’agropan mai d’un nom equivalent levat quand i a la conjoncion e: Clarmont- Ferrand, Alsàcia- Lorena, Provença-Aups-Còsta d’Azur, Papoa-Nòva Guinèa.

Mas: Lit e Mixa, Polanh e Possòls, Tarn e Garona."

Pour les composés de type posaraca (posa-raca), les consignes orthographiques sont confuses (ci-dessous).

On met le trait d'union entre nom

commun et nom commun.

(PCLO:55)

"Los compausats formats de dos noms s’escrivon en dos mots amb un jonhent se marcan l’acòrd sus cada tèrme e s’escrivon soudats se marcan pas l’acòrd que sul segon tèrme: vagon-cistèrna, martèl-pic, tais-pòrc (vagons-cistèrnas, martèls-pics, taisses-pòrcs) mas aiganèu, palfèrre, capfoguièr (aiganèus, palfèrres, capfoguièrs)".

De même avec les préfixes provenant des points cardinaux, on met le

trait d'union :

Voir ci-dessus :

Pour les prénoms composés :

Selon le PCLO, le trait d'union est facultatif : Joan-Pèire

= Joan Pèire "Jean-Pierre".

(PCLO:54)

"Lo jonhent s’emplega facultativament

dins los noms de personas: Joan-Pèire = Joan Pèire".

Il faut remarquer que l'absence du trait d'union peut être la source

d'ambiguïté : Joan Pèire peut

être compris comme Jean Peyre, ou Jean Pierre (nom de famille Peyre,

Pierre).

Lexique-provence donne donc la préférence

au

trait d'union dans les prénoms composés.

Voir aussi ci-dessous le type joan-que-saup-tot.

|

|

|

|

|

|

| nom + nom = | |

nom-nom | |

|

|

|

|

|

|

|

| cat + tigre = |

cat-tigre "(nom donné à diverses espèces de félins tachés)" (erreur du PCLO:58, qui donne gattigre en un seul mot) | |

||

| freg

+ caud = |

freg-caud,

chaud-e-freg ("chaud et froid") |

|

||

| martèu + pic = |

martèu-pic "(type d'outil)" (PCLO:55) | |

||

| pòrta + fenèstra = |

pòrta-fenèstra "porte-fenêtre" (PCLO:53) | |

||

| tais

+ pòrc = |

tais-pòrc "blaireau dont le museau ressemble au groin du porc" (PCLO:55) | |||

| vagon + cistèrna = |

vagon-cistèrna "wagon-citerne" (PCLO:55) | |||

|

|

|

|

|

|

| nòrd

+ èst = |

nòrd-èst

"nord-est" |

|||

| èst

+

nòrd + èst = |

èst-nòrd-èst

"est-nord-est" |

|||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Les composés "nom + nom" : on met le trait d'union.

|

|

|

|

|

|

| adjectif + adjectif = | |

adjectif-adjectif | |

|

|

|

|

|

|

|

| aigre + doç = |

aigre-doç "aigre-doux" | |

||

| doça + amara = |

|

|||

| flac

+ flac = |

flac-flac |

|

||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Les composés "adjectif + adjectif" : on met le trait d'union.

|

|

|

|

|

|

| adverbe + adverbe = | |

adverbe-adverbe | |

|

|

|

|

|

|

|

| lèu + lèu = |

lèu-lèu "vite, vite ; tout de suite" (PCLO:53) | |||

| plan + plan = |

plan-plan "tout doucement" | |||

|

|

|

|

|

|

| bèn

+ lèu |

bèn-lèu

"bientôt" (voir belèu, bèn-leu ci-dessous) |

|||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Les composés "adverbe + adverbe" : on met le trait d'union.

Voir GIPPM-3:474 §734.ε.

En occitan, il existe une série de mots du type posaraca ; ils sont composés de deux verbes conjugués (posa "puise", raca "vomit").

Concernant l'orthographe, cette série de mots n'est pas mentionnée dans le PCLO ; le DOGMO donne : bolhabaissa, cantaplora, caucatrepa, posaraca, tiranega (corr. tiranèga), mais monta-davala, tomba-lèva, tira-mòla, vira-vira. Il ne semble pas y avoir de choix de cohérence. Il faut même dire que cette série de mots a été peu traitée par les auteurs ; Jules Ronjat en développe brièvement l'étude (GIPPM-3:474 §734.ε. où il donne les mots en graphie mistralienne avec l'utilisation systématique du trait d'union : pouso-raco, boui-abaisso, mounto-davalo, etc.).

En applicant le principe 7 ci-dessus, il me semble que l'existence d'attestations anciennes sous leur forme univerbée doit orienter vers une univerbation générale de ces composés (AO : calcatrepa, cantaplora, posaraca ; bolhabaissa (bolh-abaissa) n'est pas attesté en AO, mais écrit depuis longtemps sous sa forme soudée). On pourrait certes conserver l'univerbation seulement pour ces trois mots attestés anciennement, mais dans un but de simplification, je propose de généraliser l'utilisation des formes soudées à tout le groupe de mots.

Dans ce groupe de mots, le genre est parfois indéterminé (masculin ou

féminin), ou parfois fixé (posaraca est féminin). Au pluriel, ces

mots portent le

Je propose la dénomination de composés bi-actionnels pour ce groupe de mots : ils décrivent la succession de deux actions.

Les mots de type posaraca sont composés de deux verbes conjugués, comme posaraca "installation d'irrigation de type noria". Ce type de composé est très souvent mal compris dans les dictionnaires, qui donnent des explications trop vagues. Il faut être clair : les deux verbes conjugués décrivent la succession dans le temps de deux actions. Pour certains de ces mots, la signification est encore évidente et permet de comprendre le type de construction : montadavala, m. à m. " monte-descend", tiranèga, m. à m. "tire-noie". Une montadavala est une irrégularité de terrain (on monte et on descend) ; ce mot est bien connu des paysans pour décrire une terre. Dans le Gard, les tiranèga sont des êtres imaginaires malfaisants vivant sous l'eau, dont on menace les enfants pour les dissuader d'approcher du bord : ils tirent et ils noient l'enfant. Lèva-te, que lei tiranègas te van prendre ! gou30 "Enlève-toi, que les tiranègas vont te prendre !".

Mais souvent le sens n'est plus compris : ce type de composé n'étant pas fréquent, la métaphore échappe aux locuteurs ; les verbes employés sont devenus rares ; les évolutions dialectales rendent l'origine méconnaissable (tous ces phénomènes interagissant). Par exemple : la posaraca a pu devenir la porraca (z > ∅), la posarranca ; la caucatrepa a pu devenir la caucatripa, l'escaufatripa, la traucatripa.

La posaraca est un mécanisme de type noria, permettant de remonter l'eau d'un puits avec des godets : "elle puise" (posa) puis elle verse (raca "elle vomit"), voir les vidéos Youtube de Robert Geuljans (vidéo 1, vidéo 2). (TDF, FEW 9:632, note 17).

La caucatrepa est une plante (Centaurea calcitrapa) avant de dénommer le piège militaire, plante dont la rosette montre typiquement un bourgeon avec des épines féroces à ras de terre. Si l'on marche dessus pieds nus (cauca "il foule"), ensuite on trépigne de douleur (trepa "il trépigne") (CNRTL "chausse-trappe").

Pour le français :

L'existence de ce type de composé paraît plus marginale. Les deux mots les moins rares ("chausse-trappe" et "chantepleure") montrent leurs équivalents dans d'autres langues, mais leurs premières occurrences sont très anciennes, et permettent de réfléchir à la période de formation de ces composés.

- "Chausse-trappe" (plante), déformation de chauche-trepe, est attesté dès 1180 en picard sous la forme cauketrepe, avant 1220 chauchetrepe (CNRTL "chausse-trappe")

Le nom scientifique de l'espèce (calcitrapa) fut donné par Linné (1753) à cette centaurée ; c'est une latinisation incorrecte du nom vernaculaire chaucetrape.

- "Chantepleure" est attesté vers 1230 ; AO cantapl

- "Tire-laisse", "tire-arrache".

Pour chausse-trappe : voir Antoine Thomas 1912 Romania p. 449 (persee.fr), qui cite aussi chantepleure.

Pour le français, Pierre Guiraud propose la notion de "composés

virevolte : de l'italien giravolta (CNRTL : comp. déverbal tautologique de girare « tourner », v. girer, et de voltare « id. »).

Pour le -i- de liaison : TDF (dauph.) "virivouto" le i est secondaire puisque le mot provient de l'italien giravolta.

Voici les différentes hypothèses de construction (voir CNRTL "bouillabaisse" ; je rajoute la première

hypothèse).

1. Troisième personne - troisième personne (indicatif présent) :

Par exemple pour bolhabaissa,

en parlant du mets : (3e.p.s.) "il bout et il baisse en

température" (abaissar en AO

peut être intr, et peut signifer par exemple "s'atténuer", DOM).

2. Impératif - impératif :

Par exemple pour bolhabaissa, en s'adressant au mets : (2e.p.s.i.) "bous et baisse la température !"

3. Troisième personne (indicatif

présent) et impératif :

Par exemple, pour bolhabaissa,

le CNRTL

("bouillabaisse") propose "elle [la marmite] bout, abaisse-là".

Cependant, ce mode de construction convient mal pour les autres

composés de ce type. Il me semble donc peu probable.

Au final, on peut hésiter par exemple pour montadavala entre :

1. "il monte et il descend" ou "ça monte et ça descend" ;

2. "monte et descends !"

Il faut remarquer que montar-davalar

est un verbe composé noté dans PCLO:53. Mais l'origine est sans doute montadavala.

Il est possible d'y voir une ressemblance avec certains mots composés

de type "verbe et nom",

comme bramafam "crie la faim",

brantalas "remue les ailes"

(gobemouche)...

Notons que quelle que soit l'hypothèse

envisagée, cela ne change pas la graphie en occitan.

La liste provisoire des mots ainsi construits est la suivante :

bolhabaissa ;

cantaplora ;

caucatrepa ;

gachaempega ;

montadavala ;

posaraca ;

tiralònga ;

tira-bota-au-sac ;

tiralaissa ;

tiramòla ;

tiranèga ;

tirapossa (n.m.) "mouvement en avant et en arrière" ;

tirarecuela (n.f.) "ancienne danse provençale" ;

tiravèrsa [tirovèso] (n.f.) "jeu dans lequel les enfants se tiraillent pour s'enlever les objets les uns aux autres" ;

tiravira (n.f.) "roulette, roue de fortune, jeu de hasard" ;

tombalèva ;

trencafila

;

Trencatalha (quartier d'Arles, peut-être nommé ainsi de par son activité commerciale : on tranchait et on coupait de la viande ? du bois ?)

viravira "filet de pêche qui tourne

et plonge incessamment au moyen d'un mécanisme mu par l'eau" (c'était en

particulier le filet à aloses sur le Rhône, par exemple à Avignon). Je

place ce doublet viravira non dans des composés tautologiques,

qui semblent essentiellement français, mais dans les composés

bi-actionnels, qui sont essentiellement occitans.

L'anar-venir "l'aller-retour".

Pluriel : leis anars-venirs "les allers-retours".

|

|

|

|

|

|

| onomatopée

+ onomatopée = |

|

onomatopée-onomatopée | |

|

|

|

|

|

|

|

| balin + balan = |

balin-balan "en balançant d'un côté de l'autre" (PCLO:53) | |||

| pachin + pachau = |

pachin-pachau

"de ci, de là ; ..." |

|||

| tura + lura = |

tura-lura "turelure, son d'instrument à vent" | → (d) turalurar "jouer de la

flûte" |

||

| tura + lura + lura = |

tura-lura-lura "turelure, son d'instrument à vent" | |||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Les composés "onomatopée-onomatopée" : on met le trait d'union.

Dans le cas de "nom + préposition (de...)

+

complément du nom", les mots restent séparés (locution

nominale).

Ais de Provença ;

Vilanòva

d'Avinhon.

(PCLO:56)

"Lo jonhent s’emplega pas dins los

compausats formats d’un nom, d’una preposicion e d’un complement (que

siá exocentrics coma

[...]

Lo primièr formant coneis la flexion, çò que justifica la separacion

tipografica:

uèlh de pavon > uèlhs de pavon."

Commentaire de lexique-provence :

La séparation sans trait d'union peut également mener à certaines ambiguïtés (par exemple la coa de chivau pour le nom d'une plante, qu'on peut confondre avec une queue de cheval... ; voir également ci-dessous les nombres composés).

Dans les constructions adverbiales "de

+ adjectif", on a affaire à des locutions : on

les écrit à deux mots séparés (voir

d'amont

d'aut, (de aut)

de bas

de fons

de lònga

de fèr (locution adjectivale)

de fresc

de tard

de travèrs

etc.

en aut

en bas

en amont

etc.

Les dérivés de type debàs

"bas, partie inférieure ; vêtement du pied", de

debàs, per debàs, de per debàs contiennent debàs

univerbé. En effet dans ces cas, debàs

est dérivé de

(PCLO:55)

"en naut / en aut (locucion adverbiala) > l’ennaut / l’enaut (nom)"

(PCLO:60) enbàs (adverbe) est donné par L. Alibert, mais vu l'ensemble des règles ci-dessus, il vaut mieux l'écrire en deux mots : en bas.

La locution languedocienne et rhodanienne de

qué s'ecrit en deux mots (DPF:402 et DOGMO:454 donne seulement dequé

comme nom, voir TDF "avoir, bien, aisance"). Le TDF donne la locution interrogative en un seul

mot : dequé fas ? = que fais

tu ?.

De

qué fas ? = Que fais-tu ?

La préposition devèrs "du

côté de" est écrite en un seul mot (préposition de

+ préposition vèrs). (DOGMO:482).

Les constructions de type amont,

abàs, avau (adv. ou

n.) sont univerbées, par

tradition.

Certains composés peuvent (selon moi) être considérés comme univerbés

par tradition : ailamontdaut,

voir TDF

"eilamoundaut".

(POP).

Remarque : de nombreux

préfixes ont la valeur d'adverbes (le flou de la limite entre

préfixation et composition est signalé en avertissement

ci-haut). Par exemple quasi

"presque", rèire "arrière"

sont des adverbes, également utilisés comme préfixes. On peut

généraliser en les appelant "éléments formants".

De façon générale, les mots "adverbe

+ ..." sont écrits soudés (univerbés) : avantgarda,

avantgost, rèiregrand...

C'est la conséquence de l'application des principes 1

et 2 ci-dessus.

Il en est de même pour les mots

"préfixe + ...", excepté les préfixes

(DOGMO:130) : "s'écrivent soudés les noms et adjectifs qui n'accordent en genre et en nombre que la deuxième partie, du type adv + verbe ou adv + adj (paucval, malpensa, malbastit), [...], et tous les composés comportant des préfixes (neoliberal, pòstoperatori, preeminéncia, pròalemand, antialcolic, mensdicha, subredire, viceamiral, rèirebotiga, contradança)."

Remarque : pour les contacts voyelle-voyelle, voir ci-dessus

(antiimperialista, centreuropèu).

- Adverbe (ou préfixe) + verbe :

maufaire, bènfaire, refaire...

- Adverbe (ou préfixe) + nom :

avantgost, entresenha / entresigne,

rèirebotiga, rèireoncle, viceamirau, contradança, preeminencia...

-

Adverbe (ou préfixe) + adjectif :

maufasènt (voir aussi type

alenpudènt ci-dessus)

maubastit,

centreuropèu (centreuropean), antialcolic, antiimperialista, neoliberau, pòstoperatòri, pròalemand, subreuman...

Carivènd "qui vend cher"

semble construit sur un schéma analogue à còlimòrt ci-dessus, avec un

On met le trait d'union derrière èx, non, quasi.

(PCLO:53) : "Lo

jonhent s’emplega darrièr los prefixes que pòdon èstre de mots

gramaticals autonòms (èx-, quasi- e non-): l’èx-ministre (mas:

Volgograd, èx Tzaritzyn), lo quasi-delicte (mas: aquò es quasi un

delicte), la non-violéncia (mas: non pas el)."

Commentaire de lexique-provence :

le sens de "mot grammatical autonome" n'est pas clair ; par exemple pauc, mau, mens, subre, rèire

devraient entrer dans cette catégorie. Pourtant le PCLO donne : rèirenom

"prénom" (p. 83), subreinvestida

(p. 11), subretot (p. 18), subrecargar (p. 33), subreòs,

subrora (p. 58), subrendeman

(p. 59), etc.

Je pense la véritable explication est : èx,

non, quasi sont des adverbes-préfixes pouvant

s'associer à une grande variété de mots : èx-femna,

èx-bèu-paire,

èx-ministre, èx-notari, èx-paisan... La grande quantité des

mots composés obtenus peuvent donc être considérés comme non

lexicalisés, donc on met le trait d'union.

Cela dit, ce raisonnement a ses limites.

Bien qu'on écrive rèiregrand

"arrière-grand-parent" et maire

grand "grand-mère" (locution

figée), pour "arrière-grand-mère", je ne vois guère d'autre

solution que de mettre des traits d'union :

una rèire-maire-grand, de rèire-maires-grands

- Si on écrit rèiremaire grand

ou rèiremaire-grand : il

semble que "l'arrière-mère est grande", ce qui ne veut rien dire.

- Pour une orthographe rèiremairegrand : le pluriel exige le -s à maire et à grand ; cela s'oppose au principe 2 : l'univerbé n'est pas possible.

- Une orthographe rèire maire

grand serait possible, mais les mots semblent lâches et la

préfixation avec rèire

n'apparaît plus clairement.

L'emploi plus général du trait d'union aurait permis d'éviter cette incohérence, voir le commentaire ci-dessus.

Tous ces préfixes donnent des mots univerbés.

(PCLO:58)

Voir a-,

exprimant le passage d'un état à un autre.

Pour les

Par exemple : arramar, assaborar,

associar (AO associat).

Le a-

privatif est essentiellement utilisé pour les mots savants.

Pour les

Par exemple : aritmic, asexuat,

asociau.

Le préfixe bi-/bis-

Pour "bissectrice", "bissextile", PCLO:58 se range à l'orthographe majoritaire parmi les langues voisines, et fournit bisectritz, bissextil :

- Lo mot bisectritz es un neologisme, sens equivalent en latin classic. Dins las lengas vesinas, lo catalan bisectriu e l’italian bisettrice se destrian del francés bissectrice. L’occitan causís la forma majoritària bisectritz.

- Lo mot bissextil ven del latin bisextilis. Mas dins las lengas vesinas, lo catalan bissextil e lo francés bissextile se destrian de l’italian bisestile. L’occitan causís la forma majoritària bissextil.

L'argument de l'étymologie et de l'homogénéité me semble plus

convaincant ; je propose donc bisectritz

(inchangé), mais bisextil

(plutôt que bissextil

Le préfixe di-, du grec δι- "deux fois, double" est essentiellement utilisé pour les mots savants.

Pour les

Par exemple :

- disyllab, disepal (le français est hétérogène : "dissyllabe", "disépale") ;

- dir...

? (pas d'exemples ?)

Le préfixe dis-, du latin dĭs- exprimant l'éloignement, la séparation (voir des-), est essentiellement utilisé pour les mots savants.

Pour les

Par exemple : disruptiu,

dissemblable, dissension, dissimilacion, dissimulacion.

(Remarque : en dérivation latine pour les

Le préfixe dis-, du grec

δυσ- (par l'intermédiaire du latin médiéval dys-),

exprime une difficulté, un défaut. Il est essentiellement utilisé pour

les mots savants.

Pour les

disregulacion

"dysrégulation"

dissimetria

"dissymétrie, anc.

dyssymétrie"

dissomnia "dyssomnie"

En une première approximation, on peut utiliser la règle :

- le mot est emprunté au latin : on conserve l'orthographe latine : col- (colleccion), com- (combinar, comparar, commemorar) ; con- (connectar), cor- (corregir) ; etc.

- le mot est un néologisme : on utilise le préfixe sous la forme co- : colocacion,

coresponsable, cosignar...

(PCLO:59)

"- ancianas formacions calhadas: correspondre, correligionari, corrector

- neologismes: coresponsable, codirector, copresident, coedicion, cosinus, cosignar."

Mais notamment pour la consonne m, il y a une hétérogénéité, par exemple tantôt un m, (cometre, comun, comissari) tantôt deux m : commemorar, commocion... Voir co-, et aussi pour la question de la prononciation.

Belèu, bessai signifient

"peut-être". Leur origine est :

- bèn + lèu "bien + léger" (FEW 5:290b, RUHAOL, DOM) ;

- bèn + sai "bien + je sais" (RUHAOL:94).

Le PCLO donne les orthographes benlèu,

bensai comme

"18.6 Formas referencialas de quauquei mots gramaticaus

[...]

18.6.5

Benlèu, bensai

[PCLO:144] Lei

mots benlèu e bensai s’escrivon amb una n muda: [be'lèw, be'saj]"

L'inconvénient est que benlèu

est source de confusion avec bèn-lèu

"bientôt" (bèn-lèu en graphie

mistralienne, TDF). Bèn-lèu

"bientôt" est une forme plus tardive que benlèu

"peut-être", et ce peut être un

Dans tout le domaine d'oc, benlèu et bensai sont prononcés sans nasalisation, c'est-à-dire comme si le n n'existait pas.

"Peut-être"

afin d'éviter les confusions, je pense qu'il vaut mieux proposer les formes référentielles (au moins pour la Provence) : belèu, bessai (bessai aligné sur belèu).

Concernant "bientôt" : le DOGMO est obscur : il ne donne ni ben

lèu, ni ben-lèu.

Soit il considère qu'il s'agit d'un francisme négligeable, soit il

inclut "bientôt" dans benlèu

(rappelons qu'il n'y a pas de traduction dans le DOGMO), mais je penche pour la première

solution. Le DBFP

donne "bientôt" lèu. Le DBFP et le DPF mentionnent ben

lèu pour "bientôt". Mais alors, ne se trouve-t-on pas dans le

cas de répétition de formes équivalentes ?

(adverbe + adverbe). C'est discutable : soit bèn

et lèu sont considérés sur

le même plan, comme lèu-lèu,

plan-planet, soit bèn

précise lèu, dans le sens

"bien, vraiment" tôt, vite. Mais la nuance est sans doute subtile, et

dans ce dernier cas, comment écrire le composé ? Avec trait d'union,

soudé ou séparé ?

Je propose de reconnaître simplement une "répétition de formes

équivalentes", donc je propose d'écrire bèn-lèu.

Remarquons que c'est la même graphie que pour la graphie mistralienne.

Pour la construction adverbiale lòngamai, lònga mai "longtemps encore (formule de souhait)", DOGMO:744 donne les deux solutions : univerbé ou locution.

(PCLO:54)

On met le trait d'union pour des phrases non limitées à une forme verbale avec un seul mot complément.

[PCLO:54] "Lo jonhent s’emplega quand los mots compausats son formats de frasas que son pas limitadas a una forma verbala amb un sol mot complement: manja-pan-mosit, adieu-siatz [a-Dieu-siatz], fug-l’òbra, manja-quand-n’a.

A costat de la forma classica adieu-siatz, de formas mai evoluidas s’escrivon

soudadas (adissiatz,

adishatz,

adessiatz...)."

Ci-dessous je propose a-Dieu-siatz.

(Pour ce dernier problème des formes évoluées soudées, voir ci-dessus : principe 6).

mau-m'agrada (nom) "celui qui n'est jamais content".

Également pour les autres constructions complexes (sans verbe) : cap-sens-uèlhs, mèrda-au-cuòu (DOGMO:130).

Pour les prénoms entrant dans des mots complexes, on met des traits d'union, avec ou sans majuscule selon les cas :

- sans majuscule s'il s'agit d'un emploi comme nom commun : un joan-que-saup-tot "un monsieur Je-sais-tout", mot à mot "un jean-qui-sait-tout" ;

- avec majuscule s'il s'agit un emploi

comme nom propre : Joan-que-saup-tot

èra mon nom (TDF) "Monsieur Je-sais-tout était mon nom".

Par ailleurs, ces mots sont invariables : ils sont comme figés au

singulier. Voir par exemple (fr)

"jean-le-blanc", "jean-foutre".

Pour a-Dieu-siatz "au revoir (aux personnes qu'on vouvoie ou à plusieurs personnes)", le PCLO:54 l'orthographie adieu-siatz. Cette dernière orthographe est sans doute influencée par le catalan adeu-siau (même sens). Je pense que l'orthographe a-Dieu-siatz "est plus logique : le mot-phrase est logiquement décomposé en "à Dieu soyez". En AO on trouve : a Dieu siatz (BertrAl, Cad in LR 3:32b), voir la discussion au principe 7 ci-dessus (influence des formes écrites anciennes).

La question de la majuscule à Dieu se pose. F. Mistral, pourtant connu comme sensible à la religion, écrit sans majuscule : à-diéu-sias. Mais comme on considère qu'il s'agit d'une phrase contenant Dieu, il me semble que la logique voudrait qu'on mette la majuscule. Voir aussi la forme citée ci-dessus en AO : a Dieu siatz avec majuscule.

L'origine de adieu

est selon le DOM la variante

Pour les évolutions dialectales de a-Dieu-siatz, en vertu du principe 6, on les écrit de façon univerbée : adessiatz, adossiatz, adissiatz... PCLO:54 : "A costat de la forma classica adieu-siatz, de formas mai evoluidas s’escrivon soudadas (adissiatz, adishatz, adessiatz...)"

Voir aussi Toponymie.

Les toponymes de type "nom et adjectif" échappent souvent à la règle générale pour nom et adjectif. En effet il s'agit souvent de formes soudées anciennes (ci-dessus), pour lesquels la norme actuelle reflète la norme médiévale : on écrit Vilanòva, Ròcabruna, Castèunòu de Papa, Vauclusa, Sant Amans, La Ròca... Ce système est le même que pour le français : Villefranche, Châteauneuf, l'italien : Villafranca, Castelnuovo...

(j.m.c.g.) "Los compausats d’aquel tipe [nom e adjectiu] s’escrivon ça que la en un sol mot quand son de toponims fixats coma de mots: Vilanòva, Castèlnòu, Murvièlh, Montaut... Seguisson la règla generala dels toponims venguts mots que vòl que s’escrigan soudats, levat:

- en preséncia d’una

preposicion coma de: Ais de

Provença, Clarmont d’Erau, Murvièlh de Besièrs

- en preséncia del mot Sant, Santa:

Sant Roman de Codièira, Santa Fe la Granda, Sant Petersborg.

Son considerats coma mots los

toponims desprovesits d’article. Los toponims qu’an l’article

s’escrivon coma de sintagmas (a las majusculas prèp): s’opausan

aital Castèlnòu e Lo Mas Nòu, Ròchamaura e La Ròca, Puèglaurenç e Lo

Puèi Nòstra Dòna...

Los toponims formats d’un nom e d’un

adjectiu al plural

s’escrivon tanben en dos mots: Aigas Mòrtas, Ribas Autas."

|

|

|

NOMS DE LIEUX

|

|

|

| nom + adjectif = | |

nomadjectif | |

|

| ou adjectifnom |

||||

|

|

|

|

|

|

| aigas + mòrtas = | Aigas

Mòrtas ("Aigues-Mortes" |

|||

| mont

+ bèu (bèl) = |

Bèumont

"Beaumont" |

|||

| mont + agut = | Montagut (divers

"Montagut, Montaigut, Montégut...) |

|||

| lo + mont + blanc | lo mont Blanc (article) | |||

| castèu

(castèl) + nòu = |

Castèunòu

"Châteauneuf" |

|||

| vez |

Bèuveser,

Bèlvéser... (Beauvezer, Belbèze...) |

|||